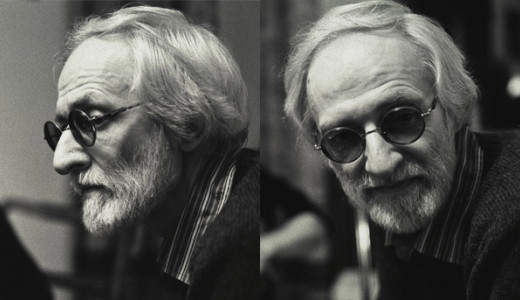

Сергей Ромашко: «Надо пересмотреть переводы Гессе»

- Что было специфического в восприятии немецкоязычной культуры и литературы в послесталинском СССР, в 60-70-е годы?

- Переводная литература, безусловно, играла важную роль и шла с огромным интересом. Увлечение Ремарком, все эти «Три товарища» – это оттуда и до сих пор остается. Он был вне конкуренции. Бёлль в 60-е тоже воспринимался очень хорошо, хотя трудно сказать, за счет чего это происходило. Ведь Бёлль - абсолютно христианский автор, при том что это не выражено ясно, а вплетено в повествование. Он очень далек от русского восприятия – это человек западной части Германии и немножко чужой даже для востока страны. Конечно, Кафка, который успел прорваться на волне либерализации 60-х, причем не весь – «Замок» не успел. «Замок» лежал переведенный в нескольких вариантах десятки лет, ожидая возможность публикации. Но в культурное сознание Кафка вошел быстро и достаточно прочно, отсюда в позднесоветское время появилась хорошая фраза: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». Это свидетельство того, что он был достаточно жив как персонаж, хотя, конечно, никто ничего не понимал, потому что нужно было представлять себе, что такое традиция агады, представлять себе Прагу XX века и очень-очень многое другое. Дело в том, что переводчики тоже достаточно плохо понимали, что они переводят – это их беда, а не вина. Люди оказались вышвырнутыми из культурного процесса ХХ века, а все, что хоть как-то на что-то намекало, было заспецхранено.

Были случаи, что каким-то авторам повезло, например, Рильке. Для Европы это было бы странно, потому что поэзию в основном списали в архив, а у нас в 60-е она и своя очень хорошо звучала, и чужая тоже в это встраивалась. Рильке повезло, за него заступались Цветаева, Пастернак - это его двигало, поднимало, встраивало в общее движение возвращения утраченного. Но были вещи парадоксальные, например, трудно сказать, почему понравился советской власти Томас Манн – шопенгауэровец и вообще мрачный, довольно занудный тип. Он шел под рубрикой «гуманизм», куда относили все, что никак не удавалось обозвать. И, конечно, Брехт, но с Брехтом тоже было занятно. Например, был издан пятитомник его пьес, где были и такие, которые, по мнению советской власти, переводить не надо было. Но его защищало то, что он был официально принят как хороший, нужный, прокоммунистический автор, и поэтому его, вообще говоря, не читали.

- Какова роль переводчиков как посредников между автором и читателем?

- Так устроена культура: если что-то отрежут в какой-то момент, то потом это нужно долго восстанавливать, а иногда и не получается. Когда в 60-е снова начали переводить, возник вопрос, стоит ли пытаться восстановить эту связь или начинать все заново, потому что люди уже совсем не те, да и переводчики другие. В случае того же Бёлля – что знали наши переводчики не только о христианстве в католическом изводе западной части Германии, но и о многом другом?

Переводы искажались еще и тем, что вырезали все подряд: сначала с перепугу вырезал переводчик, боясь, как бы не зарубили книгу целиком, потом с перепугу редактор, потом еще кто-нибудь. Но читали же.

Герман Гессе - не политический автор, и его можно было выдать бог знает за что, что отчасти и делалось. Было искусство написания предисловий, послесловий к «запутанным» книгам. Критик, прекрасно понимавший, в чем дело, тем не менее, с невинным взором заявлял – это совсем не о том! Это была игра, она кончилась, видимо, когда уже совсем всем надоела. А в 60-70-е это с большим азартом осваивалось: добиться, опубликовать, пусть дойдет хотя бы урезанным до читателя, а там посмотрим. Многие справедливо считали своей задачей, долгом, всеми силами продвигать какие-то культурные явления к нашей более-менее широкой публике. В языкознании была такая полоса, где можно было работать практически свободно, если не произносить некоторых слов, а произносить их было необязательно, потому что все и так все знали.

Есть момент, в котором я с нашей доблестной переводческой школой сильно расхожусь. Чужой текст нужно было адаптировать, сделать так, чтобы он звучал хорошо по-русски. В это классическое советское время, 30-50-е годы, произошло чудовищное сжатие литературы до нескольких основных жанров - роман-воспитание, героический роман, какая-нибудь безумная поэма, невнятная лирика, мечтательная новелла про природу и критическая статья-разбор. Все остальное просто улетучилось и оказывалось, что мировую литературу нужно превращать в этот набор, потому что иначе она не будет звучать. Это мне решительно не нравится, потому что ведет к нехорошей абберации: у людей, которые не занимаются чужими культурами – а перевод делался для них – возникала замечательная иллюзия, будто во всем мире все, как у нас. А это абсолютно не так. Многие конфликты, которые мы сейчас переживаем в самых разных областях, заключаются в том, что реальность вступает в конфликт с этим убеждением. А большинство к этому не готово! Лучшая для большинства защита – нападение: запретить, убрать, заклеймить. Все это в той или иной степени продолжается и сейчас, и это серьезно.

Даже в плохом переводе что-то наш читатель чувствовал. Это поразительное свойство искусства –совсем испортить его тяжело. Так и картина в плохой репродукции и музыка в плоховатом исполнении может производить достаточно сильное впечатление. Потому что, если человек понял, как это устроено, он может в голове у себя дорисовать, доработать до нужного состояния. Опять же, весь контекст Томаса Манна – кто его знал в 60-70-е годы? Поэтому самая контекстная вещь, «Будденброки» у нас непопулярна по сравнению с «Волшебной горой» и другими текстами.

- Можно ли сказать, что Герман Гессе воспринимался сквозь Томаса Манна?

- И да, и нет. Во-первых, они просто были в хороших отношениях. Но это, конечно, не повод. В каком-то смысле они были в одном лагере, участвовали в одних и тех же писательских объединениях, и для обоих по-своему характерна жизнь в Швейцарии. Думаю, это достаточно разные авторы с учетом того, что у них есть общий контекст. Отчасти это результат защиты, потому что надо было к чему-то Гессе прилепить, а Томас Манн – единственное, к чему можно было прилеплять безбоязненно. Когда это в разумных дозах, то в общем-то и невредно, потому что на что-то надо опираться.

Но с другой стороны, контекст Гессе, прожившего долгую и трудовую жизнь, очень широкий и он менялся, начиная от декадентства начала XX века до буддоподобного, совершенно отстраненного созерцания окружающего конца 50-х. Многие составляющие этого контекста тогда вообще были неизвестны или известны по слухам – кто читал Юнга или Платона? А Гессе без этого контекста, конечно, устоит, но это будет не весь Гессе. Там и восточная, и средневековая, и античная традиции. Например, в «Книге россказней», которой я занимался, он показал, как может использовать самые разные контексты от древних времен до наших дней. И это вполне соответствует его творческому пути: из одних контекстов он уходил, в другие приходил, к одним возвращался, а к другим нет. Все-таки у него было хорошее образование. Семинария, где он не доучился, очень много ему дала, ему до конца жизни хватило во многом того запаса, который он получил в довольно раннем возрасте. Всего этого не было известно и, конечно, это обедняло.

Помимо всего прочего Гессе и Манн очень существенно различаются в личностном плане. Манн - пример "успешного" нормального человека. Всё у него в порядке. Гессе - типичный и постоянный травматик: с ранней юности и до старости у него кризисы и переломы, которые постоянно приходилось превозмогать. А попытки стать «нормальным» человеком явно ни к чему хорошему не приводили.

- Вы упоминали о защитниках Гессе. У меня сложилось впечатление, что больше и успешнее всех за него в СССР «заступался» Сергей Аверинцев.

- Да, ему многое удалось сделать. Аверинцев был человеком большой эрудиции, и это ему здорово тогда помогало. А потом такое дурацкое обстоятельство, что он был одним из первых лауреатов премии Ленинского комсомола, о нем писали в журнале «Юность» как о замечательном молодом ученом, который поражает своими знаниями. Сейчас это может казаться смешным, но тогда это был важный момент, потому что на протяжении какого-то времени это давало ему определенную защиту и поддержку помимо его личных достоинств. Потом он получил авторитет как действительно серьезный ученый и большой эрудит – и это признавали все, даже те, кто запрещал. Для контекста Гессе он очень много сделал. Он вытащил Юнга, хотя, конечно, прикрывал его всякой критикой. То же самое он делал для Томаса Манна. Он проводил параллель между авторами ХХ века и разными античными, средневековыми идеями – показывал линию развития европейской культуры. Конечно, такие люди много значили и как определенные фигуры – это было свидетельство, что человек, благодаря своим знаниям, таланту может чего-то добиться, что-то совершить даже в этих очень жестких условиях. Была потребность в «культовых фигурах», за что-то нужно было держаться.

- Существовал ли в 70-е культ Гессе?

- В каком-то смысле да, потому что любовь к «Игре в бисер» была опознавательным знаком. Это было некоторое расширение, особый взгляд на вещи. Упрямство, когда человек говорит: «Делайте, что хотите, а у меня есть свой мир, где я буду играть в бисер». В классическое советское время прямой протест и противодействие для большинства были невозможны, конечно, немыслимы - просто потому, что это предполагало большую дозу героизма, силы, уверенности. Но какая-то живая часть в этом мире должна была быть, и каждый попытался ее в чем-то найти. Гессе был не худший вариант в ситуации, когда некоторые просто спивались. Религия, идеализм, поскольку они были отринуты властью как ненужное и вредное, тоже осуществляли функцию духовного сопротивления. Важно было отодвинуть официальную идеологию немножко подальше, оставить свободное жилое пространство, для этого годилось все. Гессе – не худший вариант, потому что он достаточно универсальный, свободный, не догматический автор. Мир, который он предлагал, был достаточно большого объема, в него могли прийти совершенно разные люди. Он не был явно политически или религиозно, конфессионально окрашен. Даже буддийские восточные сюжеты не были для него необходимостью, которой он следовал – это еще один вариант существования человеческого духа, который был ему чем-то симпатичен. И эта свобода культурного движения была очень важна. Большинство не знало тогда его книжечку «Библиотека всемирной литературы», но она как раз показывает, как широко готов был Гессе воспринимать литературу, культуру в ее временном и пространственном размахе. Это чувствовалось во всем его творчестве.

- Что больше всего ухватывалось, обсуждалось на пике его популярности в СССР?

- Довольно сильный мистический момент. И это тоже было сопротивление официальной идеологии, которая клеймила всякую мистику, хотя сама была в определенной степени мистична. Восточное, религиозное воспринималось как некоторая альтернатива официальной идеологии, которая внешне была довольно реалистична, а внутри сама была квазирелигиозный конструкт, частично опиравшийся на давние российские традиции. Первой реакцией отторжения был интерес к другому мистическому. Так появлялась надежда на уход от неприглядной реальности. Мистические авторы все были в большом загоне, особенно откровенно мистические. Например, Новалиса издавать не полагалось. Но у Гессе это было очень тонко, он не был примитивным мистиком, он прошел через романтизм, постромантизм. Его мистицизм был легким, воздушным, и он проскакивал цензуру. Но читатели-то чувствовали, и это их привлекало.

- На что Гессе повлиял в русском культурном нарративе?

- Не знаю. Подражать ему трудно, потому что у него нет определенной манеры. Скорее Томасу Манну можно подражать, у него все-таки есть своя, тягучая манера письма. А Гессе - разный, и стремился это показать. Потом, он большой эстет, а эстетство такого рода у нас тоже не очень идет, даже если автор популярен. Рильке популярен, а кто подражает Рильке? Так и здесь. В какой-то степени он на многих повлиял, выражение «Игра в бисер» прочно вошло в русский язык. Но я не вижу особенного «гессевидного» отпечатка на одном или нескольких авторах. Это можно скорее говорить о писателях вроде Оруэлла или Кафки, там, где конструктивные признаки ощутимы. А то, что некая общая радиация была на тех, кто был достаточно восприимчив в 70-е– это несомненно. Очень многие люди прошли через увлечение Гессе, другое дело, что оно потом по-разному преломлялось или уходило, но думаю, не уходило совсем. Все-таки это большой опыт для интеллектуального, художественного человека – включение в такого своеобразного автора.

- А для Вашей профессиональной ориентации как германиста имел ли значение его тип мышления, его язык?

- Да, имел. Около середины 70-х я прочитал у Гессе все, что можно было найти. Он был важен мне и для переводческой практики, потому что к столетнему юбилею Гессе я пробовал перевести некоторые его нехудожественные вещи. Из того, что я у него усвоил, помимо общечеловеческих, были вещи профессиональные. Я до сих пор прекрасно помню: он объясняет, что в литературе не бывает мелочей, в том числе, в смысле языка. Он говорит о том, что фразы «хлопнуть дверями» и «хлопнуть дверьми» - для него совершенно разные. Я тогда обратил на это внимание и абсолютно с ним согласен. Еще люблю ссылаться на его мысль о том, что тема, материал в литературе – не главное, главное, что с этим делаешь. Это, кстати, касается не только литературы, но и науки. Это все та же радиация, и трудно описать, как влияют конкретные факты и вещи, но пройти через увлечение Гессе, ощутить, пережить его для себя – довольно важная вещь. Конечно, в какой-то момент наступает и критическое отношение, иногда раздражение – это тоже хорошо. Долго жить с автором - тяжело, так же, как долго жить с каким-то человеком. Это тоже надо пережить и относиться как к части жизни, потому что я считаю, что если тебя что-то занимает, то нельзя к этому относиться равнодушно – отработал и пошел пиво пить, что порой заметно у переводчиков, литераторов, ученых. Лучше уж ненавидеть, чем просто относиться к этому равнодушно. Кстати, ненавистническая критика нередко интереснее и точнее в анализе, чем критика хвалебная, которая часто бывает совершенно пуста.

- 50-летие со дня смерти Гессе в прошлом году у нас почти не было замечено. Актуальны ли его книги для нынешнего российского читателя, у которого нет потребности в сопротивлении жесткой идеологии?

- Это серьезная проблема, потому что происходит мощное переключение и, конечно, есть авторы, которые для нас вовсе перестают работать. Думаю, образ Гессе в глазах публики тоже нужно как-то менять. Молодые люди все воспринимают в иной манере и с совершенно другим контекстом. Теперь у нас и буддизм не под запретом, и Юнг издан в большом количестве, значит, нужно иначе подавать Гессе. И, простите меня, нужно посмотреть переводы. Надо спокойно посмотреть, чего там есть, чего там нет. Это работа малоблагодарная: требует много времени и сил, и хорошей квалификации, а большой славы и денег на этом не заработаешь. Гораздо проще взять старую книжку и перешлепать, чем многие издательства и занимаются. Надо пересматривать, во-первых, потому, что была многослойная цензура, и, во-вторых, в ряде случаев незнание.

В любом случае «Степной волк» - прекрасная книга. Она уже существует в литературе, надо только аккуратно проверить, все ли там в порядке, и она будет жить. С другими, конечно, посложнее, потому что ранние вещи здорово привязаны к тому времени. А «Игра в бисер» - очень неторопливое повествование, предполагает углубленность в книгу, чего от современного читателя ожидать трудновато. Но бывают ведь неожиданные повороты. Например, «Степной волк» был забыт в мире на несколько десятилетий и в 60-х к нему вернулись на волне левых, «хиппозных» движений. Так почему бы не вернуться к «Игре в бисер»? Все решает некое качество. Это касается искусства вообще: если вещь чего-то стоит, она будет жить. К увлечению «Степным волком» в 60-х можно относиться с юмором, но, значит, люди что-то для себя в нем нашли. Когда произведение искусства живет очень долго, в нем могут находить самое разное и не видеть того, что действительно там есть.

У каждого свой Гессе, у каждого свой Бах, у каждого свой Томас Манн. Наша, профессионалов, задача в том, чтобы попытаться донести до людей, что мы видим в этих авторах, дать им понять это, сделать это ближе. Но это не делается усилием воли или добрым намерением – доброго намерения не достаточно. Должны быть знания, некая свобода, ведь под постоянным давлением и принуждением трудно сделать что-то путное. Сочетание этого может дать результат, и тогда чужой автор вдруг становится близким. Как это происходит - в общем-то тайна. В случае с Гессе удачно совпало стремление к расширению духовного горизонта и счастливая возможность издавать таких авторов. Я думаю, он останется, потому что это феномен, который так просто не убрать из истории литературы и культуры.

Автор интервью - студент ГУ ВШЭ, проходившая практику в редакции