Тело героя: теория искусства Адольфа Гитлера

Место издания:

Политика поэтики: сборник статей. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. С. 303 - 313

Говоря о героях и героическом, сегодня едва ли возможно не упомянуть о фашизме, национал-социализме и Гитлере. Фашизм возвел культивирование героического до статуса политической программы. Но кто такой герой и чем он отличается от обыкновенного человека? Героический поступок преображает тело героя из медиума в сообщение. В отличие от тела политика, ученого, бизнесмена или философа, тело героя не скрыто за выполняемой им социальной функцией. Обычно тело предстает перед нами именно тогда, когда оно непосредственно являет себя, когда оно прорывает личину привычно выполняемых им социальных функций. Такие «подрывные» тела превозносились, например, итальянскими футуристами. Отбросив традиционную роль художника как поставщика товара на рынок искусства, они превратили свои тела в произведения искусства. A именно, их тела находились не в состоянии покоя, но борьбы, энтузиазма, эмоционального и физического напряжения — иными словами, героизма. Так выглядели античные герои, когда они были охвачены неуемной страстью и готовностью либо разрушить все вокруг, либо погибнуть самим. Художественной программой итальянского фашизма и немецкого национал-социализма стало превращение тела из носителя информации в саму информацию, информацию политического характера. Они приняли не сторону убеждений, теорий и программ, но тел — тел атлетов, борцов и солдат.

Для того чтобы превратить тело в пропаганду, необходима в первую очередь арена, сцена или за неимением этого — виртуальный подиум современных средств массовой информации со встроенной в них аудиторией. Именно потому, что мы живем в мировом театре, в котором все в конечном итоге связано с телом, мы наблюдаем сегодня широкомасштабное возвращение героического (даже если мы не всегда охотно себе в этом признаемся). На этой глобальной сцене все дискурсы сводятся к отрывочным выкрикам, лозунгам и восклицаниям. Сегодняшние медиазвезды достигают известности не из-за того, что они говорят или делают, а целиком благодаря своим телам. Это напряженные тела атлетов, тела, вовлеченные в борьбу, тела, подвергающиеся постоянной опасности — тела рок-звезд, вибрирующих охватившей их страстью, тела моделей, актеров, политиков, тела террористов-смертников, подрывающих себя самих вместе с их жертвами. Документированные, прокомментированные, подчинившие себе массмедиа — все эти тела правят нашим коллективным воображением.

Приход фашизма ознаменовал век тела, в котором, несмотря на то что фашизм был вытеснен из политического мейнстрима, мы живем по сей день. В действительности, само по себе вытеснение политической программы фашизма свидетельствует о том, что мы не можем до конца осознать реалии наших собственных средств массовой информации. И прежде всего мы отказываемся задать главный вопрос: чем героическое тело медиазвезды отличается от негероических тел зрителей? Где проходит волшебная граница, отделяющая героя от негероя на чисто телесном уровне? Подобные вопросы возникают из-за того, что идеологически постулируемого демократического равенства всех в средствах массовой информации на практике не существует. В сегодняшней медиаориентированной демократии все идеологии, теории и дискурсы действительно равны — и, как следствие, взаимоисключаемы. Но невзирая на все это, равенства между телами по-прежнему нет.

Ответом национал-социалистов и Гитлера на этот вопрос было, как известно, понятие расы. Как писал Гитлер: «Отстаивая свое существование, любая раса прибегает к силам и ценностям, которыми она природно наделена. Лишь тот, кому дано быть героическим, способен думать и поступать как герой <…>. Прозаические по своей природе, физически негероические люди демонстрируют отсутствие героизма и в борьбе за выживание. Однако так же, как негероические элементы общества способны извратить героически настроенные элементы, так же и вдохновленный героизмом может подчинить себе все прочие элементы».

Далее Гитлер отмечал, что немецкая нация, поскольку она состоит из «различных расовых субстратов», не может быть охарактеризована как однозначно героическая и что следует признать, что «нормальный размах наших способностей определяется врожденным расовым составом нашего народа». Однако подобное наблюдение для Гитлера было неудовлетворительным, и он дал следующее, дополнительное определение национал-социализма: «Он стремится к тому, чтобы политическое и культурное руководство нашего народа приняло образ и стало выражением расы, чей героизм, имеющий свои корни в ее расовой природе, впервые сформировал немецкую нацию из конгломерата различных элементов. Национал-социализм, таким образом, следует героическому учению о ценности крови, расы, личности и вечным законам естественного отбора…»[1]

Следовательно, Гитлер представлял себя в роли тренера всей немецкой нации. Словно рыцарь-джедай из «Звездных войн», он искал скрытые, расово предопределенные силы, которые следовало обнаружить и мобилизовать в теле немецкой нации. Фильмы последних лет переполнены персонажами подобного рода тренеров. Бесчисленные мастера кунг фу из фильмов всех типов и бюджетов, от дешевых второразрядных до «Матрицы» и «Убить Билла», пытаются заставить своих учеников забыть все, что они узнали, услышали или обдумали раньше, и начать следовать лишь врожденным, до того скрытым телесным инстинктам. В реальной жизни тысячи и тысячи советников так же учат атлетов, политиков и предпринимателей доверять себе, поступать спонтанно и инстинктивно, войти в контакт с собственным телом. Восстановление связи с телом превратилось в одно из основных искусств нашего времени.

В Третьем рейхе это искусство было провозглашено официальным искусством государства. Так, Гитлер говорил: «Искусство — возвышенная миссия, обязывающая к фанатизму»[2]. И далее: «Искусство невозможно отделить от человека… Тогда как с прочими аспектами жизни можно познакомиться путем образования, искусство должно быть врожденным»[3]. Для Гитлера настоящее искусство состояло в выражении героизма нации, героизма тела и власти. Разумеется, такое искусство доступно лишь тем, кто одарен героизмом от природы, так как оно само по себе становится героической миссией. Художник сливается с героем. Гитлер рассматривал искусство не просто как изображение героического, но как жест, который героичен сам по себе, ибо он придает форму нации. И этот акт, являющийся физическим поступком, так как его невозможно отделить от человека, его производящего, — работа художника-героя, ценность которой должна сохраняться не только в настоящем, но и в будущем. В представлении Гитлера, негероическое модернистское искусство не в состоянии приобрести подобную непреходящую ценность, поскольку оно не предполагает манифестации героического на уровне тела художника, a вместо этого пытается поддержать себя теорией, дискурсом, понятиями об интернациональном стиле и моде. Следовательно, модернистское искусство не способно достичь своих высших целей, потому что теория, дискурс и критика — это лишь поверхностные явления, характерные исключительно для времени, которому свойственно пренебрегать телом художника и скрывать его.

Именно поэтому Гитлер провозгласил, что освобождение искусства от гнета критики, оперирующей терминами чистой теории, должно стать основной целью государственных постановлений об искусстве — и был намерен вести эту освободительную борьбу как можно более агрессивно. Он хотел создания искусства вечной, непреходящей ценности. Разумеется, можно утверждать, что подобный акцент на вечности искусства был лишь пустым риторическим украшением для оправдания ужасов режима. Это мнение, однако, оказывается несостоятельным, если мы отметим, что Гитлер использовал те же аргументы, чтобы убедить членов его партии пожертвовать их непосредственными политическими целями для создания вечного искусства: «Можем ли позволить жертвовать ради искусства во время, в котором так много бедности, нужды и страданий вокруг нас?»[4]. Ответом, разумеется, было: «Да, мы можем и мы должны» — Гитлер осуждал тех членов национал-социалистической партии, которые недостаточно ценили искусство и не поддерживали мобилизацию ради него средств и сил Третьего рейха. Гитлер считал, что Третий рейх может существовать вечно только при условии, что он создаст вечное искусство. Без сомнения, Гитлер видел окончательное оправдание государства лишь в перспективе вечности. Для него создание вечного искусства было основной задачей политики, если она надеялась пройти главное испытание — испытание вечностью. Понятие вечности было центральным для гитлеровских идей о героическом искусстве, об искусстве как героическом поступке. Героическое было не чем иным, как готовностью и желанием жить ради вечной славы. Героический поступок понимался как превозмогание сиюминутных, преходящих целей, как создание примера, которому могут следовать все будущие поколения. Принимая во внимание его центральность и значимость, имеет смысл рассмотреть это понятие вечности более внимательно.

Во-первых, Гитлер никогда не говорил о вечности в смысле бессмертия индивидуальной души. Вечность в его понимании была постхристианской, глубоко модернистской в своем акценте на материальной, физической вечности — вечности руин, реликвий погибших цивилизаций. Эти физические остатки прошлого могут вызывать либо удивление и восхищение следами запечатленных в них героических, творческих поступков, либо усталое безразличие. Таким образом, в понимании Гитлера вечная ценность произведения искусства находилась в непосредственной зависимости от впечатления, которое оно произведет на зрителей в будущем. Гитлер хотел впечатлить именно зрителя будущего. Он подходил к собственному настоящему с точки зрения будущего археолога и заинтересованного в искусстве фланера — и хотел предвосхитить будущий эстетический взгляд на свою эпоху. Подобный археологический подход к собственному настоящему делал Гитлера человеком его времени. Вопрос о том, как будет выглядеть их время в исторической перспективе, занимал большинство писателей и художников эпохи модернизма.

В то же время, однако, именно в этом вопросе Гитлер разошелся с основным направлением художественного модернизма. Типичный модернистский художник является репортером, наблюдателем современного мира, сообщающим другим о своих наблюдениях. В этом отношении художник-модернист работает в той же плоскости, что и критики и теоретики искусства. Гитлер же, напротив, хотел не созерцать, но быть созерцаемым другими. И не просто созерцаемым — он хотел вызывать восхищение, быть превращенным в идола, в героя. В его понимании искусство и художники были предметами восхищения, а не наблюдающими и анализирующими субъектами. Для Гитлера наблюдатели, зрители, критики, писатели и археологи всегда были людьми принципиально отличными от него самого как художника. Именно поэтому основным вопросом для Гитлера стало, как может он, художник-герой, утвердить себя перед оценивающим взглядом зрителя будущего, будущего археолога? Что может он совершить, чтобы обеспечить искусству современности восхищение и популярность в неизведанном и бесконечном будущем? Зритель будущего неизвестен, у него нет доступа к душе художника и к его скрытым намерениям, и вряд ли он окажется под влиянием политической пропаганды и теоретических дискурсов прошлого. Будущие наблюдатели будут оценивать произведение искусства исключительно на основании его внешнего вида; тогда как его значение, содержание и первоначальная интерпретация неизбежно будут им чужды. Следовательно, признание искусства как искусства не является для Гитлера вопросом духовной традиции, передачи культуры от одного поколения другому. И именно по причине того, что Гитлер не верил больше в то, что культуру можно духовно передать будущему, его стоит воспринимать как представителя радикального модернизма. Согласно Гитлеру, с момента смерти Бога дух культуры, дух традиции и, следовательно, любое возможное значение культуры стало конечным и смертным. Таким образом, вечность, о которой говорил Гитлер, — не духовная, а материальная вечность, трансцендирующая культуру и дух. И, следовательно, вопрос вечной ценности искусства становится вопросом физического присутствия, вопросом тела зрителя.

Гитлер ни в коей мере не рассматривал поиск героического в искусстве как поверхностную стилизацию героического прошлого. Он яростно восставал против чисто внешнего, формального подражания прошлому, против попыток применять устарелые художественные стили, заимствованные из репертуара истории искусства, к продуктам технической эпохи. Гитлер понимал, что сами по себе подобные попытки означали откат в прошлое, мешающий художникам адекватно отразить их современность. Отмечая подобные регрессивные тенденции, Гитлер был всегда весьма ироничен. В своей полемике, направленной против них, он часто прибегал к тем же аргументам, что и представители модернизма, «евреи» в его понимании. Так, он утверждал, что «…национал-социалистическое государство должно защитить себя от неожиданного появления людей, страдающих ностальгией, считающих себя обязанными предложить национал-социалистической революции “истинно немецкое” искусство в качестве наследия, обязательного для будущего, свой сумбурный мир романтических представлений. Они никогда не были национал-социалистами. Они либо жили в плену мечты о Германии, над которой всегда так смеялись евреи, либо набожно и наивно топтались меж небожителями буржуазного Ренессанса… Сегодня они предлагают нам вокзалы в стиле истинного немецкого Возрождения, таблички с названиями улиц, выполненными готическим шрифтом, песни на стихи, являющиеся свободным переложением Вальтера фон дер Фогелвейде, модой, вдохновленной Гретхен и Фаустом… Нет, господа! <…> Так же, как мы предоставили немецкому духу возможность свободно развиться в других областях нашeй жизни— так и в сфере искусства мы не должны подавлять современность в угоду Средним векам»[5].

Вопрос о том, какой стиль наиболее подходит для Третьего рейха, Гитлер считал в корне неверным, так как само понятие стиля, так же, как и понятие нового, он считал жаргонным термином испорченного, дегенеративного искусства. Для Гитлера произведение искусства было достойно своего имени лишь тогда, когда оно ориентировалось на конкретную, современную художнику реальность, а не на некoe абстрактное представление об универсальном стиле. Но как может зритель определить, что отдельно взятое произведение достигло конкретных результатов с максимальным совершенством? Каким образом можно создавать искусство и судить о нем, если все известные критерии эстетической оценки, как старые, так и новые, средневековые или модернистские, воспринимаются как неподходящие или даже вредные для искусства? Для правильного эстетического суждения зрителю необходим вкус, а именно хороший, правильный и точный вкус. Иными словами: чтобы адекватно оценить произведение искусства, не прибегая к помощи дополнительных объяснений, теорий и интерпретаций, субъект суждения сам должен обладать вечным вкусом, если угодно — вкусом, переживающим многие поколения. Художники, если они хотят, чтобы их работы продолжали ценить и в будущем, также обязаны обладать подобным вкусом. Теперь становится ясно, каким образом искусство может стать вечным: такое искусство может быть создано исключительно в случае, если, во-первых, художник наделен тем же вкусом, что и зритель, и, во-вторых, когда сохранение этого вкуса гарантировано на века. Все попытки избежать этого фундаментального для стабилизации эстетического вкуса как художника, так и зрителя требования решительно отвергались Гитлером. Ни дискурс, ни образование, по его мнению, не могли обеспечить понимания между художником и зрителем, так как они всегда поверхностны, условны и временны. Лишь врожденнoe совпадение вкусов художника и потенциального зрителя, предшествующее какой-либо рефлексии, может гарантировать, что и в будущем произведение искусства будет восприниматься как нечто совершенное.

Но кто — художник или зритель — может стабилизировать подобный вкус, если вкус историчен? Это было центральным вопросом теории искусства Гитлера, ответом на который была — раса. Лишь понятие расы позволило Гитлеру постулировать возможность нетеоретического, недискурсивного единства между художником и зрителем. И действительно, история модернистского искусства переполнена жалобами на зависимость последнего от комментариев, от теории. Даже сегодня периодически раздаются призывы отказаться от любых теорий, интерпретаций, дискурсов и сконцентрироваться взамен на чистом восприятии произведения искусства. Однако эти беспрестанные призывы посвятить себя чистому восприятию искусства оставляют без ответа вопрос о том, есть ли у нас гарантия, что подобное восприятие вообще возможно. Как можно воспринимать произведение искусства и реагировать на него, если мы предварительно не узнали о феномене искусства как таковом из какого-либо дискурса? Каким образом подобное наивное восприятие может определять эстетическую оценку того или иного произведения в отсутствие дискурса, связывающего результат труда художника и его оценку зрителем? Создается впечатление, что только расовая теория может объяснить возможность восприятия искусства вне художественной теории.

Расовая теория переводит анализ искусства с уровня дискурса на уровень тела. С точки зрения Гитлера, произведение искусства — это не воплощение идеи, а тело, производное от тела художника. Отношение зрителя к искусству, таким образом, разыгрывается как непосредственный контакт между двумя телами: телом произведения искусства и телом зрителя. Все, что имеет отношение к искусству, функционирует, следовательно, на чисто физическом уровне. Из этого можно сделать вывод, что зритель способен адекватно воспринять то или иное произведение искусства без помощи какого-либо дискурса исключительно потому, что его тело структурно схоже с телом художника и поэтому ему свойственны такие же чисто физические реакции на внешние факторы. Художественный вкус состоит из общей суммы всех этих инстинктивных физических реакций. Поэтому можно сказать, что люди способны опознавать искусство и наслаждаться им благодаря тому, что и создатель, и потребитель принадлежат к одной и той же расе — а именно, к расе людей. Если мы позволим себе развить эту теорию несколько дальше, то придем к заключению, что пришельцы из космоса не будут в состоянии опознать, воспринять и оценить искусство людей, поскольку не обладают необходимыми для этого человеческой расой, человеческим телом и человеческими инстинктами. Но, разумеется, Гитлер не верил в то, что человечество состоит из единой расы, ибо между эстетическими вкусами отдельных людей существуют неоспоримые различия. Из этого он сделал вывод, что человечество состоит из различных рас, эстетические вкусы представителей которых не совпадают. Это означает, что для обеспечения вечности искусства, необходимо, чтобы тело обладало некой вечной составляющей. И этой неизменной вечной составляющей является раса. Только зритель, наделенный благодаря своей расовой принадлежности героизмом, способен распознать присутствие героического в искусстве прошлого.

Таким образом, с точки зрения Гитлера, теория расы и теория искусства составляют неделимое целое. В конечном итоге расы существуют исключительно для объяснения, каким образом искусство может быть трансисторично — ибо именно благодаря расе будущие поколения смогут воспринимать искусство прошлого. Расовая теория — это теория автономии искусства от истории, культуры и художественной критики. Вера в то, что проблемы, связанные с искусством, в результате сводятся к вопросам тела — глубоко модернистская вера. Она отражает широко распространенную реакцию культуры модернизма на смерть Бога, понятую как гибель духа, разума, теории, философии, науки и истории. Сегодня ссылка на такого рода непосредственную физическую реакцию на искусство, как правило, используется для обвинения интерпретационных дискурсов об искусстве в его фальсификации — иными словами в фальсификации спонтанной реакции тела зрителя на произведение искусства. Многие модернистские и современные авторы согласились бы с замечанием, которым Гитлер начал одну из своих речей 1937 года: «Одним из признаков наблюдаемого нами в недавнее время разложения культуры является патологическое приумножение теоретических текстов»[6].

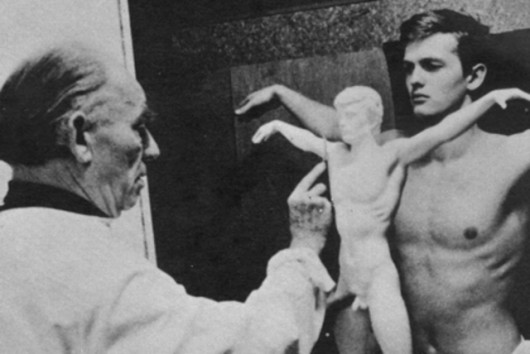

Утверждение вечной ценности искусства для Гитлера возможно только путем стабилизации расового наследия, которое будет гарантировать правильную реакцию зрителя на то или иное произведение искусства. В этом состоит настоящая оригинальность гитлеровской теории искусства: он перенес дискуссию с уровня художественного производства на уровень производства зрителя. Для него вопрос стоял не в создании нового искусства — в конце концов шедевров достаточно и без новых произведений, — а в производстве массового зрителя, который сможет правильно отреагировать на искусство даже в отдаленном будущем. Настоящим произведением искусства, над которым работал Третий рейх, был зритель, способный опознать и оценить героическое в искусстве. Повторяю, Гитлер никоим образом не полагал, что искусство лишь пассивно отображает героя. Для него — и в этом он модернист — художник сам является героем. Творческий жест — будь он направлен на создание произведения искусства или государства — сам по себе становится активным, героическим поступком. И чем более этот жест блистателен, тем более очевиден героизм его автора, поскольку жест этот, как мы уже говорили, не духовный, а физический. Настоящим политическим искусством для Гитлера было постоянное создание героических тел.

Практические последствия творческих усилий Гитлера хорошо известны и перечислять их лишний раз нет необходимости. Достаточно сказать следующее: будучи рассмотренной в искусствоведческих терминах, его работа предстает исключительно как работа редукции, разрушения и регресса. Иначе говоря, как только у Гитлера появилась возможность творчески подойти к телу народа и государства, он немедленно начал действовать согласно той же самой программе, в следовании которой он в своих полемических выступлениях обвинял модернистское, «дегенеративное», искусство. В реальности действия Третьего рейха состояли в систематическом уничтожении людей, в сведении их жизни до уровня «просто жизни», как определил ее Джорджио Агамбен. Все его проекты, все программы многовековой расовой селекции, которая должна была создать героическую расу, остались чистой теорией.

С исторической точки зрения Гитлер воплощает в себе фигуру неудачника, который не смог довести до конца ничего из начатого им, включая и работу по редукции и уничтожению. Удивительным образом Гитлеру удалось потерпеть абсолютное поражение — не только в политическом и военном, но также и в моральном плане, — что достаточно редко случается, ибо поражению в реальной жизни, как правило, сопутствует моральная победа (и наоборот). Как абсолютный неудачник, Гитлер оказывается весьма притягательной фигурой для современного искусства, которое традиционно благосклонно относилось к неудачникам (и именно поэтому вызывало такое негодование у самого Гитлера). Мы научились восхищаться фигурами проклятого поэта и художника-неудачника, которые добились своего места в пантеоне модернистского воображения не победами, но эффектными поражениями. А в соревновании неудачников, которoe инсценировала культура модернизма, Гитлер, бесспорно, занимает лидирующее место.

[1] Adolf Hitler. Die deutsche Kunst als stolzeste Verteidigung des deutschen Volkes, presentation to the Kulturtagung des Parteitags der NSDAP (Conference on the Cultural Polotocs of the National-Socialist German Workers Party) in Nuernberg, September 3, 1933. In: Adolf Hitler. Reden zur Kunst und Kulturpolitik 1933–1939, Revolver-Verlag, Frankfurt , 2004, S. 44–46.

[2] Ibid., p. 52.

[3] Ibid., p. 47.

[4] Adolf Hitler. Kein Volk lebt laenger als Dokumente seiner Kultur, Ibid., S. 83.

[5] Adolf Hitler. Kunst verplichtet zur Wehrhaftigkeit, Ibid., S. 75.

[6] Adolf Hitler. Die grosse Kulturrede des Fuerers, Ibid., S.145.