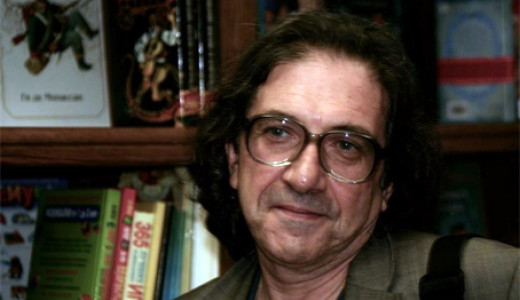

Ян Пробштейн: «Поэзия нужна, как воздух!»

От редакции: Ян Пробштейн – поэт, переводчик поэзии, литературовед, издатель. Кандидат филологических наук, доктор литературоведения (Ph. D.), профессор английской, американской литературы, автор 8 поэтических книг, около 20 переводных, всего более 100 публикаций на нескольких языках. Составитель, редактор, автор предисловия, комментариев и один из ведущих переводчиков книги "Стихотворения и избранные Cantos" Эзры Паунда (1 т., 2003). Несколько дней назад в издательстве "Астрель" вышел том "Стихотворения и поэмы" Томаса Стернза Элиота под редакцией и с переводами Яна Пробштейна.

Ян, вы и переводчик, и поэт. То, что это две разных профессии и, вероятно, два разных призвания – более-менее понятно. Два ли это разных человека: пишущих, мыслящих, с разными/похожими мотивациями?

Перевод для меня — это и возможность, так сказать, обогащать палитру, пробуя совершенно разные манеры, от классики до постмодернизма, — то что в собственном творчестве было бы эклектикой; это также — расширение кругозора и диапазона, а кроме того, возможность практиковаться (как музыкант), не занимаясь насилием над собой, когда не пишется (я всегда был противником того, что после знаменитого «Ни дня без строчки» Ю. Олеши многие начинали внедрять во все сферы творчества). Что до того, два ли это разных человека — не думаю: я много лет занимался Элиотом и Паундом и прочел много не только литературоведческой литературы, но и философской, богословской, и т.д. и это не могло не сказаться — личность развивается, так что это не два разных человека, один, но занятия — разные.

Нередко, высказанное кем-то на родном языке требует "перевода". Да, и множество собственных писем или текстов с годами нуждаются если не в переводе, то в некоей интерпретации. Возможен ли «идеальный» перевод, эталонный образец, либо каждое поколение будет переводить классику по новому и по своему?

Несомненно, каждое поколение будет переводить не только классику (кстати, на западе под классикой прежде всего понимают античность), но и современных авторов — начиная, скажем, с романтиков и до модернистов и постмодернистов. Удачи есть, хотя их немного, но они могут сосуществовать с новыми переводами. Скажем, есть перевод Гомера на английский язык Чапмена, чему посвящен знаменитый сонет Джона Китса «По случаю чтения Гомера в переводе Чапмена», но после этого появилось много новых переводов «Илиады» и «Одиссеи». Недавно Максим Амелин заново перевел Катулла, при этом его перевод не отменяет переводы Шервинского или Петровского, а дополняет их.

Тем более, что существуют вольные переложения, передающие дух, а не букву, дополнением к которым могут быть и более точные переводы.

Перевод многие воспринимают, как переложение некоего текста, речи, смыслов с одного языка на другой? В чем между переводом и переложением различия, если они есть?

Считается, что переводчик поэзии должен обладать искусством перевоплощения, даром Протея. Однако Пушкин, наделенный этим даром в высшей степени, не создал ни одного перевода в полном смысле этого слова. «Пир во время чумы» — это совершенно оригинальное произведение, к тому же драматическое, в котором были использованы лишь мотивы поэмы Джона Вильсона (1785-1854) “The City of Plague” (Город чумы или чумный город). Великолепное стихотворение «Из Пиндемонти» Пушкина ни в коем смысле переводом не является — это оригинальное стихотворение, а из Пиндемонти Пушкин черпал вдохновение, отправная точка. Мы даже шутили в семинаре, предложив принять за единицу отступления от оригинала «одну пиндемонтю», и говаривали: «Сколько пиндемонтей в этом стихотворении?»

Удивительно, однако, что Лермонтову, одному из наиболее своевольных гениев русской поэзии, удавалось в общем-то довольно точно передавать дух переводимого произведения. Я имею в виду, конечно, не переложение “Горные вершины” из Гете, хотя и там дух оригинала передан, но прежде всего его переложения “Еврейских мелодий” Байрона. Правда, и в этом, в частности, в финале переложения “Душа моя мрачна” Лермонтов остался собой: если у Байрона существует надежда (“…And break at once – or yield to song”), то Лермонтов этой надежды не оставляет: “И грозный час настал – теперь она полна, / Как кубок смерти, яда полный”.

Должен ли перевод быть своего рода палимпсестом, сквозь который просвечивает оригинал? Либо перевод допускает вольности и отклонения от первоисточника, как в случае, к примеру, с переводом Жуковским "Элегии, написанной на сельском кладбище" Томаса Грея либо пастернаковским «Гамлетом»?

В идеале не просвечивать, а в ткань стиха должен быть вплетен, передан дух оригинала. Если же говорить о соблазнах буквализма и вольности в поэзии, то Тредиаковский, как известно, стремился к точности настолько, чтобы перевод, если бы и отличался чем-то от оригинала, то лишь фамилией создателя. Идеалом переводчика восемнадцатого века, по наблюдению, Ю.Д. Левина, автора исследования “Русские переводчики XIX века и развитие художественного перевода в России” (Л-д: Наука, 1985 г.) было создание некоего безличного произведения искусства, максимально приближенного к оригиналу. Василий Жуковский, напротив, как известно, был одним из основоположников вольного перевода и высказал свое кредо в эссе “О баснях”: “Переводчик прозы – раб, а переводчик поэзии – соперник”. Известно, что Жуковский дважды переводил “Элегию, написанную на сельском кладбище” Томаса Грея (1802 и 1839) и “Ленору” Бюргера (1808 и 1831) и расположил все варианты в своем “Собрании сочинений” по датам их перевода. Автором всех стихотворений был Жуковский. В переводах Жуковского “сюжет был заимствован, а стиль – его собственный” (Гуковский), он создал “новое художественное единство – гармоничное, цельное, жизнеспособное, в котором оригинал был перемещен в иную стилистическую систему” (Жирмунский).

Как много удачных переводов классических авторов на русский язык?

Из переводов, помимо уже упоминавшихся, это, конечно, переводы Пастернака из Верлена, его же “За книгой” и “Созерцание” Рильке, переводы Марины Цветаевой – вот, казалось бы, настолько яркая, даже своевольная индивидуальность, но при этом обладала удивительным умением вслушаться и вжиться в другого – будь то Лорка, Бодлер или английские баллады. Несомненным памятником является «Потерянный рай» Джона Мильтона в переводе Арк. А. Штейнберга. Великолепны переводы А. М. Ревича, особенно с французского и польского, А. Гелескула – с испанского и французского. Из новых переводов я бы выделил перевод Елены Кассировой «Баллад на воровском жаргоне» Франсуа Вийона, «Обретенный рай» Джона Мильтона в переводе Сергея Александровского, причем ему удалось сохранить стилистику перевода Арк. Штейнберга. Назову также стихи сэра Уолтера Рэйли, переведенные Вл. Микушевичем так, что Рэйли впервые зазвучал по-русски как действительно выдающийся поэт. Великолепны Новалис и Петрарка Микушевича. Замечательна «Русская Кавафиана» (М:ОГИ, 2000, сост. С.Б. Ильинская, ответ. редактор Т.В. Цивьян). Быть может, это наиболее полное в мире собрание стихотворений Кавафиса – даже на греческом, насколько я знаю, нет такого издания, в которое были бы сведены все стихотворения Кавафиса и такое количество работ о Кавафисе. И даются все переводы одного и того же стихотворения, по крайней мере, все, достойные внимания. Так я старался издать в 2003 г. Паунда, а не так давно так была издан том Эмили Дикинсон (М: Наука, 2007) — ну, почти так, потому что в основном корпусе даются переводы Аркадия Гаврилова, подвижника, всю жизнь посвятившего творчеству американской поэтессы, а в приложении даются только те стихи, которые перевел Гаврилов.

Из прозы – это и «Гаргантюа и Пантагрюэль» в переводе Любимова, и Сэлинджер в переложении Райт-Ковалевой, и «Улисс» Джойса, над которым столько лет трудились сперва В.Хинкис, а потом С.Хоружий - хотя я редко читаю прозу англоязычных авторов в переводе на русский язык. Это, наконец, Борхес – и стихи, и прозу, и эссеистику которого читал на трех языках – испанском, русском и английском, и тут прежде всего надо отметить работу Бориса Дубина, и Милорад Павич – крупнейший, на мой взгляд, современный писатель, и хотя я не читаю по-сербски, мне понравились переводы Савельевой.

Насколько, допустим, современное прочтение-экранизация «Идиота» - «Даун хаус» - есть пример творческой удачи?

Это несомненно пример творческой удачи. В идеале у каждого поколения должен был свой Гомер, Овидий, Катулл, Шелли… Разумеется, должно быть и новое прочтение собственной классики. Другое дело, как издать. В США есть университетские издательства; в России этого пока нет.

Кстати, я должен отметить, что это второе наше интервью, с промежутком в десять лет. Первое, 2003 года, было опубликовано в журнале "Теленеделя" и посвящено выходу в свет первого тома произведений Эзры Паунда в ваших переводах; а в 2013 году мы можем посвятить интервью выходу тома переводов Эллиота. Ваши удачи и неудачи, как переводчика?

Об удачах судить не мне. В целом, я считаю, что некоторые стихи английского метафизика Томаса Траэрна (или Трэхерна), Джерарда Мэнли Хопкинса, кое-что из Блейка, Шелли, Китса, Йейтса, Элиота и Паунда, а также современных поэтов Эшбери и Бернстина мне удалось передать адекватно. Неудач же, наверное, еще больше. Помню, в молодости переводил по подстрочнику эстонскую поэзию, даже в конкурсе союза писателей победил — так вот, об этом и вспоминать не хочется.

Что такое «школа перевода»? И насколько сегодня это «высшая школа» переводчиков на русский язык? Или же школа, образно говоря, «рабочей молодежи»?

Во второй половине семидесятых мне посчастливилось познакомиться с В. В. Левиком, Арк. А. Штейнбергом, Э.Г. Ананиашвили, я был принят в их семинары – тогда существовал ряд замечательных семинаров при Московской писательской организации – были свои семинары также у А.М. Ревича, М.Ваксмахера – теперь в ЦДЛ не находится для этого места. Семинары Вл.Микушевича и Евг. Витковского, которые были организованы после смерти Левика и Штейнберга, прекратили свое существование в начале 1990-х. Сейчас Микушевич ведет свой семинар в Институте журналистики и литературного творчества, а Витковский – по интернету и в личном общении. В конце 1980-х – тогда я был старостой семинара и помогал “мэтрам” пестовать молодых – помню, как пришли совсем молодые, а ныне уже известные Алеша Прокопьев, Игорь Болычев, приходили к нам на семинар Сергей Гандлевский, Саша Сопровский, которые, правда, не переводили, но в наших семинарах, особенно у Акимыча, да и у Элизбара Георгиевича Ананиашвили, высоко ценилось собственное творчество – и почти все писали и читали собственные стихи. А самым важным, на мой взгляд, было то, что все они – и Штейнберг, и Левик, и Ананиашвили — были русскими европейцами, энциклопедически образованными людьми, которые знали не только европейские языки, но и культуру этих стран. Эти люди не только и не столько ремеслу учили, они, как мосты, соединяли страны и поколения.

Левик и Штейнберг были совершенно разными мастерами. Вильгельм Вениаминович, за редким исключением, не занимался поэзией ранее шестнадцатого века и после девятнадцатого. Замечательны его переводы стихов Ронсара, Дю Белле, Лафонтена, наиболее ему удавшиеся, некоторые переводы из Шелли, Байрона, Гете и немецких романтиков, причем работал он в основном на лексике XIX века. Аркадий Акимыч же буквально взрывал языковые пласты, как в «Потерянном рае» Джона Мильтона, вплетал архаику, а в переводы из Стефана Георге, Готфрида Бенна или Дилана Томаса – современность. По этой же причине ему легче было прислушаться к тем, кто переводил модернистов и вообще современных поэтов — Мастерса, Элиота, Милоша, Сэндберга. Он говаривал: “Научить поэзии и искусству перевода я не могу, но у меня можно многому поучиться”. У Штейнберга и через Штейнберга я познакомился и с переводчиками и поэтами старшего поколения — с Андреем Кистяковским, Евгением Витковским, Владимиром Тихомировым, Евгением Рейном, Вадимом Перельмутером и многими другими. Много мне дало и общение с Элизбаром Георгиевичем Ананиашвили, который одним из первых начал переводить на русский Мастерса и Сэндберга, он – один из немногих мастеров, у кого верлибр звучал, это вообще очень трудно – при переводе верлибра не растерять музыку, не сбиться на подстрочник. Но мог Ананишвили перевести и сонет по канону Петрарки. Все они переводили, как правило, с оригинала, владея основными европейскими языками.

Ныне, повторяю, такой школы нет, а издать книгу стало просто, и люди, которые не только не имеют понятия о форме, октаву от секстины не отличат, да чего там – рифмовать не умеют и с русским языком не в ладах, издают казусы. Впрочем, в переводе всегда хватало графоманов, хотя в наших семинарах и они кое-чему научались, а графоман, который стремится учиться, согласитесь, всегда лучше воинствующего невежды.

Ян, если пройтись по интернету, то создается впечатление, что переводите вы, кажется, всю мировую литературу. Назовите ваш top-10?

Вовсе нет. Перевожу я в основном с английского, в 1980-е много переводил с испанского, поскольку были заказы, а испанский был мой второй язык. Мне посчастливилось с заказной работой и я открыл для себя хороших поэтов — мексиканцев Хосе Эмилио Пачеко, Далию Мендоса, Давида Уэрту, венесуэльцев. Переводил я немного с польского, в основном Чеслава Милоша, и с итальянского, в основном Джузеппе Унгаретти, однако в основном переводил с английского, причем с английского в те годы я переводил Лонгфелло, а для себя — Элиота, Паунда, которых опубликовал много позже, да и то еще не все. Что же касается, самых-самых, то с этим труднее. Ну во-первых, это для меня новаторы всех веков, будь то поэт-метафизик Томас Траэрн (или Трэхерн), гениальный поэт XIX века Джерард Мэнли Хопкинс с его прыгающим ритмом (кстати, по-настоящему открытые лишь в ХХ веке), Блейк, Шелли, Китс, Йейтс, ну и конечно, модернисты: Элиот, Паунд, Каммингс. Есть еще Эмили Дикинсон, Сильвия Плат и современные американские поэты, среди которых выделяю Джона Эшбери и Чарльза Бернстина.

Нередко, схожие по жанру работы мешают одна другой. Так, довольно часто писатели, работающие в журналистике, жалуются, что журналистская рутина от писательства отвлекает, и даже последнему мешает. Насколько вам, как поэту, помогает переводческая работа?

Переводческая работа помогает мне, во-первых, не вымучивать из себя, когда не пишется, а во-вторых, все то, о чем я говорил в начале: обогащать палитру, расширять диапазон и кругозор. Например, в русской поэзии до сих пор нет аналогов тому, что делал Паунд в «Кантос», Каммингс, то, что сейчас делает Чарльз Бернстин.

Сегодня бытует мнение, что поэзия нужна небольшому читательскому кругу, а поэтические книги выходят такими тиражами, что можно сказать: поэзию почти не читают. Согласны ли вы с этим? И нужны ли современному читателю поэтические переводы?

Поэзия всегда была не для всех. Поэзия трудна для понимания, она плохо поддается интерпретации. Поэзию нельзя пересказать, как прозу. Мандельштам писал: «Там, где обнаружена соизмеримость вещи с пересказом, там простыни не смяты, там поэзия, так сказать, не ночевала». Был период стадионов и площадей, теперь — время интернета. В принципе, можно собирать гораздо большие аудитории — дело в слушателе, читателе.

Думаю, поэзия нужна, как воздух — только многие, особенно здесь, более консервативны, как горожане, отвыкшие от свежего воздуха и «виноградного мяса стихов», по выражению Мандельштама, ищут привычного, с трудом привыкая к новому. «Язык, – как писал Хайдеггер, – это – дом бытия» . В этом доме невозможно жить без поэзии, поскольку поэзия сохраняет этот дом. Поэт – хранитель языка, хранимый им. Таким образом, мы приходим к выводу, что язык – инструмент постижения времени и бытия. Я бы сказал, что поэзия — это время-пространство, сгущенное в образах:

Жизнь мерой смертности измерена,

как поле местопребывания,

где столько близких мной утеряно,

но через жалость и страдания,

и осознанье нашей бренности

несу в пространство ношу времени,

обремененный этой ношею,

меня несущей сквозь событие,

в котором бытие сбывается

и проявляется как сущее.

Ношенье ноши, уносящейся

и уносящей нас из данности, -

и долг, и жертвоприношение:

простор открыт для обживания,

мы над рекой времен возводим

мосты живые поколений,

значенье крова раскрывая,

уместность места и селения,

где можно стать и состояться,

и — нашего предназначения.

А что для вас главное в поэзии?

Поэзия. Многие поэты заняты прежде всего собою, а читатели и критики поклоняются кумирам, общепризнанным или своим собственным. Поэзия выше и значительней любого, даже самого гениального поэта, она вбирает в себя самые могучие реки, не ограничиваясь какой-нибудь одной из них. Поэзия, если хотите, это – река времен. Русская поэзия обязана Пушкину больше, чем любому иному поэту, но со смертью Пушкина жизнь русской поэзии не прекратилась. Не будем забывать, что Тютчев был продолжателем не пушкинского, а державинского направления в поэзии и кроме того привнес в нее музыку тонического германского стиха. Фет, Некрасов, в отличие от эпигонов, шли иными путями, более отталкиваясь от Пушкина, нежели следуя за ним. Так что при всей моей любви к Пушкину, которого я не устаю перечитывать, каждый раз открывая для себя новое, я не могу сказать, что Пушкин – это «наше все».

Вы живете в Нью-Йорке. Переводчик с английского на русский в Москве и переводчик с английского на русский в Нью-Йорке: плюсы и минусы?

Еще и поэт. Как переводчик я безусловно много приобрел: много узнал, появилось и личное общение, например, с Джоном Эшбери, поэтами так называемой языковой школы, прежде всего с упомянутым Чарльзом Бернстином, более молодыми поэтами.

В отношении же собственных стихов, сложнее. С одной стороны, нет, так сказать, злобы дня в прямом и переносном смысле, когда поэзия является лишь ответом на те или иные события (другой вопрос, насколько поэзия может быть социальной), хотя, конечно, и живой язык и читатель — в метрополии. С другой стороны, в эмиграции появляется другая злободневность, приходится жить по законам того общества, в котором оказался: выживать, оплачивать счета, заполнять бездну бумаг, заниматься бухгалтерией. Америка придает всему этому очень большое значение. Но самое главное – в эмиграции поэт, писатель предоставлен самому себе, аудитория, интересующаяся поэзией сравнительно невелика, поэт становится равен самому себе и своей поэзии, лишен какой бы то ни было общественной значимости, о чем писал Бродский в эссе «Состояние, которое мы называем «изгнанием»». Но несмотря на все это, невозможно отказаться от долга и от бремени, хотя занятие это с точки зрения практических людей, которых в Америке большинство, дело бесполезное:

Слово молвите или замолвите

за стоящих у врат –

ни чужих грехов не замолите,

ни тех, что вам предстоят.

И привратник поймет превратно,

если что-нибудь в этом поймет...

Улетают слова безвозвратно,

словно тают за годом год.

Вряд ли ангелы бессловесные

благодатью меня осенят...

Только дело мое бесполезное

кто здесь сделает за меня?

Это стихотворение написано в середине 1990-х, но я готов подписаться под ним и сегодня. Недавно я закончил книгу «Уроки», куда вошли и более ранние стихи, и те, которые написаны на прошлой неделе. А на этой неделе в продажу поступил том "Стихотворения и помы" Томаса Стернза Элиота в переводах А. Сергеева, моих и В. Топорова (составитель не я, а главный редактор), к которому я написал предисловие на 50 страниц и комментарий на 65 страниц. Издательство "Астрель".