Ума холодных наблюдений

MoReBo публикует текст унгаристки, переводчицы, посвященный переводу и трем важным переводчикам русской литературы.

Омри Ронену, на тот берег, с тишайшей приязнью.

«Там стоят Татьяна, Ольга, Онегин и Ленский, как в каком-то вечно длящемся сне, движутся, плачут и пьют чай, уставясь друг на друга, и кажется, что и не пройдут никогда.»

Дежё Костолани

Итак, он звался Эуген (ген почти как в Евгений, ген или гений), Анегин Эуген, первый здешний Онегин: мода была такая – дарить иноземцу родное имя, в родном же, разумеется порядке, у букиниста и сейчас можно откопать какой-нибудь из романов Вернэ Дюлы. (Ищу на Алибе «Историю Маши Леско и кавалера де Грие» аббата Прево, не находится. («Библиотека для чтения» 1859, № 1.)).

В Будапеште мода подзатянулась; университет экономики назвали в честь Маркса Кароя в 1953 году, да и переименовали в 1990 затем лишь, что сам классик стремглав выходил из моды.

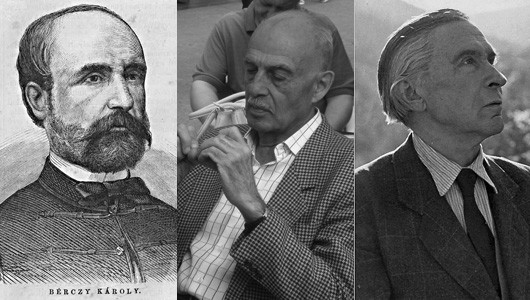

Карой Берци (Bérczy Károly, 1821–1867, е как в берег), первопроходец, сам денди и англоман, остался в стороне от сражений 1848 года из-за открывшейся у него тогда болезни сердца; восхитясь Онегиным в хорошем, говорят, немецком переводе Боденштедта, он начал было перелагать с него, тоже общепринятая вещь тогда, – но очень скоро почувствовал, что это не то, и взялся за оригинал, уча язык по ходу, четыре года работал, последних своих по сути, как оказалось. Перевод вышел в 1866 году и продержался почти сто лет.

В недавнее переиздание Онегина – два полных перевода и нескольких отрывков от нескольких замечательных поэтов, с комментариями – Берци уже не вошёл, а жалко; в предисловии его труд чуть свысока помянут как трогательный бидермейер, не вполне чуткий к юмору оригинала. Отчего ж! Вот хотя бы мы все учились понемногу: –

Többé kevésbé iskoláztunk

Mi oroszokul eleget,

Ésszel tehát ragyogni nálunk

Meglehetős könnyen leget.

Szigorú bírák úgy itéltek

Eugénről, hogy habár tömérdek

Amit tanult és tud sokat:

De mindig hajszált hasogat.

Azonban könnyű szellemével

Ha kellett, készen csillogott,

S hallgatni is talált okot

Komoly vitában, értő képpel.

A nőknek játszi élcei

Szoktak leginkább tetszeni.

Более или менее обучались мы /на русский манер, предостаточно, /Умом, стало быть, блистать у нас /Можно вполне легко. /Строгие судьи так рассудили /О Эугене, что, хоть и уйме всего учился, и знает много: /Но всегда рассекает волосок. /Однако, лёгким умом, /когда нужно было, готовым, блистал, /И молчать тоже находил причину /В серьёзном споре, с понимающим видом. /Женщинам шаловливые остроты (его) /Обычно особенно нравились.

Слов не больше, чем у Пушкина, притом, что венгерский куда ёмче, и Берци не присочиняет! Контраста ради: Чуковский, «Онегин на чужбине».

Вынося за скобки заведомый, от жанра, лёгкий комизм подстрочника: рассекатель волосков – одним, тривиальным вполне словом и есть педант на этом не особо жалующим заимствованья языке, зато рассекает волосок тонко-уморительно озорно вдруг оголяет идиому, и пускай Карабчиевский Маяковскому таких штук не прощает, разве ж поэт виноват, что чересчур видит, называя, и Карабчиевский ещё на свет не родился, а уже не прав!...

Да, слово pedáns, собственно педантичный, в венгерском тоже есть. Но свои тут даже революция («бурленье») и конституция («созданье»), – с особыми, однозначно определяющими и отличающими их ото всех прочих бурлений и созданий суффиксами.

Ну а панталоны, фрак, жилет?… Панталоны с фраком язык вобрал давно, жилет – mellény –своё слово, домашнее, вроде нагрудника. Как обойдётся с этим хозяйством переводчик? И с русской хандрой заодно?

– Берци на смеси французского с пештским, рифмы ради: ... «Но pantalon, gilet и frakk /У нас нелюбые слова» (szavak – «савак»);

– и западню обогнув, обстоятельно: Настроеньем (его) меланхолическая мрачность /овладела, тяжкая беда это, /душевная горечь, модная болезнь, /Кою англичанин именует spleen-ом.

– У Априли (о нём чуть позже) и гардероб стилистически выдержан, и рифма хороша:

De nyelvünkben nincs pantalon, /frac és gilet meg egy halom: «но в нашем языке нет pantalon, /frac és gilet и ещё кучи». А хандру он её же родным именем и назовёт, вот, мол:

Английский язык назвал (ее) spleen-ом, /В русском (нашем) языке handra это;

Кстати, о языке венгерском: в нём нет грамматического рода, нет радикально, он, она, оно –одно, и местоимение чаще опускается: глагольное окончание само высветит лицо и число; к тому же обычный порядок слов, не столь вольный как в русском, но и не жесткий, как в английском, противонаправлен русскому, что тоже добавляет нашему тексту странноватости.

А вот из-за чего в самом деле стоило перевести Онегина заново: венгерский образца 1866 года давно архаичен, в отличие от живого пушкинского для нас. Что не хорошо и не плохо, а лишь факт.

В 1953 году вышел Онегин в переложении кроткого лирика Лайоша Априли (Áprily Lajos, 1887-1967). И не сразу, но оттеснил Берци. То было время очередного Единого Порыва, и не проиграв в итоге, ведь рукописи не горят, литература, возможно, лишь выиграла от того, что кроткого лирика Априли, с прочими не вписавшимися вкупе, лет десять не печатали, и он зарабатывал на хлеб переводами. Это я не в оправданье деспотий.

Знал ли Априли русский? В предисловиях и биографиях об этом не пишут; нашлось одно упоминанье о том, что он, трансильванец корнями, а по образованию филолог, гимназический учитель венгерской и немецкой словесности, читал Онегина и в румынском переводе, а ещё в выходящем в Клуже (венгры называют его Коложваром) журнале Művelődés («образование») я прочла, что Априли был дружен со знаменитым польским эссеистом и полиглотом Станиславом Винценцем, и что Винценц давал ему уроки русского и польского. Из двух дат, указующих, когда он «выиграл конкурс на перевод Онегина»: 1935 и 1951 верится, скорее, первой: трудновато как-то вообразить конкурс при товарище Ракоши. В тридцатые, начале сороковых Априли уже учительствовал в Будапеште, и только летние каникулы проводил дома, в городке Прайд (Парайд). Винценц же нашёл прибежище в тех краях после раздела Польши.

Родную Трансильванию, по итогам Версаля отошедшую к Румынии, поэт покинул ещё в 1929 году. Ради семьи. То были годы его припозднившейся славы, он издавал литературный журнал, и венгерская община, теперь державшаяся кальвинистским упрямством и поколеньями лелеемой культурой, долго не могла простить ему этого отъезда. Априли и не был героем, есть у него про это, ещё в двадцать шестом написанном «Признании»:

Igaz –: én itt a sorssal nem csatáztam,

én döbbent szemmel láttam itt a vért,

és nem lengettem omló barrikádon

fehér zászlót a véres emberért.

Правда –: я тут с судьбою не сражался,/ я изумлёнными глазами видел тут кровь, /и не размахивал на рухающей баррикаде /белым флагом ради окровавленного человека.

И там же:

Ahol világ-traverzek összedűlnek,

a vers, a versem hogyne halna meg?

Как, где опоры мира подкосило, /стиху, стихам моим не умереть?

Я прибыла сюда в декабре семьдесят третьего; накануне заточённая в полоцком гарнизоне (без особого разрешенья ей и в соседний Новополоцк не полагалось, она ездила, но боялась) жена сержанта-сверхсрочника венгерка Нюси («Зайка») успела дать мне пару уроков по хорошему послевоенному учебнику Шандора Деака с туповатыми текстами вроде: «где живёт партсекретарь»? «Hol lakik a párttitkár?», так что залепетала я слёту, прямо в аэропорту.

В ту первую зиму, знакомясь, меня либо душили в углу письмом Татьяны по Априли, либо допытывались, что я думаю про Солженицына. Незабываем стыд: до Ивана Денисовича я дома не добралась (летом в Кишинёве подруга добудет), и музыки венгерского стиха не улавливала ещё, таяла им от одной повальной пылкости к Пушкину, а за Солженицына стояла априорно: выгнали, значит, настоящий. И на слово верила, что это и есть их, перевод перевода, танин голос:

Én írok levelet magának –

Kell több? Nem mond ez eleget?

Méltán tarthatja hát jogának,

Hogy most megvessen engemet.

De ha sorsom panasz-szavának

Szívében egy csepp hely marad,

Nem fordul el, visszhangot ad.

Hallgattam eddig, szólni féltem,

És higgye el, hogy szégyenem

Nem tudta volna meg sosem,

Amíg titokban azt reméltem,

Hogy lesz falunkban alkalom,

S hetenként egyszer láthatom;

Csak hogy halljam szavát, bevallom,

Szóljak magához, s azután

Mind egyre gondoljak csupán,

Éjjel-nappal, míg újra hallom.

Mondják, untatja kis falunk,

A társaságokat kerüli,

Mi csillogtatni nem tudunk,

De úgy tudtunk jöttén örülni.

Я пишу письмо вам – /Нужно больше? Не говорит это довольно? /Заслуженно считать так можете своим правом /Теперь презирать меня. /Но если для судьбы (моей) слова-жалобы / В сердце (вашем) одна капля места остается, / Не отвернётесь, подадите отклик. / Молчала до сих пор, боялась заговорить, / И поверьте, что стыда (моего) /Не узнали б никогда, /Покуда тайно надеялась, / Что будет в деревне (нашей) оказия, И в неделю один раз смогу видеть (вас); / Лишь бы слышала слово (ваше), сознаюсь, / говорила к вам, и после этого / Всё думала об одном лишь, / Ночью-днём, покуда снова услышу. / Говорят, заставляет скучать (вас) маленькая деревня (наша), / Обществ избегаете, / Мы блистать не умели, /Но так умели приходу (вашему) радоваться.

И у Берци это и вовсе уж щемяще-беззащитно было: ... Но вы, как говорят, бегом бежите /От общества, и в укрытии /докучает (вам) простая деревня (наша)... /И мы не выделяемся никак! /Зачем же вы пришли навестить? И здесь...

Попутно: и здесь местоимений, взятых в скобки, в тексте нет, притяжение задано окончанием: falunk: «деревнянаша». Метка притяжения на принадлежащем, а не на располагающем, что-то вроде «мы деревнянаша» или «бабушка очкиее»: а не «бабушкины очки»!

Поправив очки. Мамочки, да что ж это? Не может быть... Как я жалела в детстве их обоих! Не знаю даже, кого больше, бедную Таню или бедного Онегина: так проповедовал Евгений, сквозь слёз не видя ничего; едва дыша, без возражений, Татьяна слушала его.

Это ведь не читаешь, это то, что шкурой з н а е ш ь, всегда. И на тебе:

Így szónokolt Anyégin Eugén.

Tatjána mozdulatlan állt

S némán hallgatta, fel sem vetvén

Könnyfátyolos pillanatát;

Alig lélekzett – s hogy mehessen,

Busan (s mint mondják) gépiesen...

Так витийствовал Анегин Эуген. /Татьяна недвижно стояла, /И молча слушала, даже не подняв/ Слезами затуманенного взора; /Едва дышала – и чтобы уйти, /Печально (и как говорят) машинально…

Какой удар со стороны классика! Конечно, никакой Берци не «бидермейер». Ну, несёт его анжамбеман посильней, чем автора, ну запнётся ритм разок-другой, но с духом-то всё как надо.

Ищу союзника и нахожу.

На дворе 1921 год, и перевод, на котором выросло поколение бабушек и дедушек, как раз переиздали три издательства сразу. Публика устала от ужаса наяву, и в моде жуткий бидермейер, и в моде экзотика, и старина, а любовь вечна – нате ж вам! И вот в шестом номере Нюгата Альберт Дердяи, литературный критик, переводчик, будущий профессор филологии, перелопатя гору забытых о ту пору стихов, новелл и романов, дотошно препарирует феномен Берци, соратника графа Сечени, друга Петефи и Йокаи, эту его плетущуюся об руку с забвеньем, хваля, треплющую по плечу славу безупречного джентльмена, поди найди теперь такого!, – и худосочность собственно литературного наследия: засушенный цветок одного стихотворенья в какой-то из недавних антологий... Достанется заодно и всему поколению гения и посредственности, солидарных на пепелищах революции; мы в Нюгате, господа, тут не сентиментально: «В большинстве его новелл цветёт романтика модных журналов, эта малокровная, из вторых рук копия французской. Вместо Жорж Санд, Бальзака и Гюго у нас покоряли скорее Сю, Поль де Кок и Дюма-старший, более в сороковые, но даже и в пятидесятые годы, ведь литературу, по крайней мере в этом её проявленьи, не особо меняет революция».

И все дотошные раскопки ради того лишь, чтобы в финале развести руками перед чудом, перед этим рывком вдохновенья вопреки и вместо: за несбывшиеся революцию и судьбу – перевод Онегина! Да, Дердяи несколько саркастически называет Онегина первым здешним завоеваньем русских.

Ко сну от Костолани: сон это ведь вам не просто «принадлежать отечественной словесности»; сон: то самое дно вещей, по Каринти, что о-дно, и рифмы все оттуда, и те несчётные, о которых мы и не подозреваем!

И ещё раздумывая о переводе Берци как поступке – наткнулась в биографиях Априли на просто поступок, поступок как таковой: в сентябре 1943 года он, в то время директор одной пештской кальвинистской женской гимназии, отказывается применять законы о евреях (самый первый, numerus clausus, датируется 1920-м, последующие пунктуально пронумерованы; третий, от 1941 уже «в защиту расы»: запрет на смешанные браки) – подаёт в отставку и выходит на пенсию.

Очередная находка: трогательная статья (к давнему юбилею!) в другом трансильванском журнале, кальвинистском «Семейном чтении», со строками из письма Априли другу, начала пятидесятых, где поэт сетует, до чего ж тяжко даётся ему на старости лет русский язык…

Оставим умершим их тайны!...

Но всё ещё доискиваюсь до чего-то, и вот: некоторое время после разгрома восстания 1848 года Берци скрывается в деревне. (Сохранилось несколько туманных дневниковых записей). Может, не одно лишь вместо?

Давно поняла, что сбивало меня тогда с толку в письме Татьяны, первом здешнем, от Априли, и, наверно, того, кто слышит меня, тоже смутит: венгерская рифма: доминанта ассонанса, и никому тут разброд согласных слух не режет, зато к гласной все на удивленье капризны, и я хоть и выучилась этому капризу потакать, но более из-под палки, чем от души. Мщу точными рифмами, их у меня больше, и это я нарочно, русские же свои переводы, наоборот, упоённо наводняю ассонансами: зачем бы стиху в иной речи прикидываться своим в доску?...

Роюсь в записях одиннадцатилетней давности о Галгоци и вижу, что кредо это уяснилось не сразу, а задним числом, по ступеньке, из опыта схваток с венгерской просодией. Ишь, как воинственно:

Убедила себя не чураться венгерской рифмы – безукоризненность гласных, не подпертых согласной. Хотя по-прежнему стремлюсь к русской, цветаевской – на миг соскальзывающие, пересекающиеся на точной, как вбитый гвоздик согласной и снова разлетающиеся врозь, размытые гласные. Неправда, что язык этого не позволяет. Замшелость не позволяет!…

В начале девяностых, когда пештские таблички и вывески ветром сметало и гордые статуи брели к паноптикуму на горе, устояли кинотеатр Пушкин на большой дороге улицы Кошута и тихая улочка Пушкина за университетским садом, в пяти минутах ходьбы друг от друга. В это-то тронувшееся время и вышел в свет третий Онегин.

Арпад Галгоци (Galgóczy Árpád, р. 1928 г.) посвятил ему год ночных бдений, днём надо было на жизнь зарабатывать, не в этом дело. А в самой этой жизни, где поступок судьба, и судьба поступок.

Красная армия-освободительница творила немало страшного здесь. Надо иметь храбрость знать и такое о себе, даже зная за что, знать без идеологических упрощений и дурацких сам дурак; вспомнила: в недавнем венгерском выпуске «Звезды», №3 за 2011 год, есть один рассказ про то время... А буквально на днях смотрела в опальном киноклубе снятый десять лет тому документальный фильм о подвигах Второй Мадьярской Донской под Воронежем. На гроши, на свои, автор записал разговоры с очевидцами и историками, страшные, спокойные, всепонимающие... Зачем только ему понадобилось дублировать их живые ещё голоса!? Режиссёра заклевали профессиональные патриоты, не за это.

Так вот, летом сорок пятого Галгоци с несколькими товарищами-гимназистами в городке недалеко от восточной границы собирался партизнить; он и трое его друзей попались на дурацкой расписке: одна из ячеек оприходовала полученные от них, краденые, добытые, как обыкновенно добываются, оружие и боеприпасы. И тут же была поймана за расклеиванием листовок. В комендатуре историю сочли мальчишеством, мальчиков отпустили, но из виду не выпустили; арестовали его лишь два года спустя, аккурат между двумя экзаменами на аттестат зрелости. Успел сдать письменный.

Галгоци счастливчик: что ни рассказывает, всё выходит, повезло. Повезло, что вождь народов как раз отменил смертную казнь (оказалось, ненадолго) – и он схлопотал всего 20 лет лагерей. Повезло в уголовном лагере, в Челябинске: вдруг оказалось, что у него изумительно выходят карандашные портреты. Классово близкие подкармливали его, берегли. Аркашка-художник пририсовывал им на заказ: кому костюм парадный, кому шевелюру. Портреты слались домой, прокрадывались через колючую проволоку в женский лагерь… Повезло, иначе вряд ли выжил бы, и когда год спустя перевели к политическим, да и где б ещё можно было встретить столько образованнейших и стоящих людей сразу! Там он и с одним поэтом сдружился, поэта восхитило, как звучит Петефи на родном. А Галгоци тогда открыл Лермонтова… Лермонтов останется любимейшим его поэтом на всю жизнь. Спустя годы он будет переводить его, и будет переводить Державина, и Хераскова, Жуковского, Вяземского, Тютчева, Фета, Баратынского, и Каролину Павлову, и, и…

Один у меня недостаток – это он мне – современную поэзию я так и не полюбил. Взрослая (sic!) Цветаева это уже не моё, увольте. (Смеяться можно: отважилась уже, достала, наконец, пару своих цветаевских переводов, ради них и явилась в гости к чёрту на рога, до тех пор разговор не клеился – мало ли, вдруг сумасшедшая, а огорчать-то жалко...)

Он отдарил мне тогда один ритмический секрет, который я интуитивно применяла и до этого, но неосознанно. Как и ему когда-то одна умница-редактор, и он тоже з н а л его конечно, но названное как-то лучше работает, что ли:

В венгерском слове ударение всегда падает на первый слог. Формально. Что сковывало б стих, но: долгие открытые гласные (те, над которыми хвостики, а не точки) как бы слегка, а то и сильно тянут на себя. И слово-лодочку можно слегка раскачать, отчего ударенья если и не два, то полтора, это помягче, чем просто инверсии в русском, и работает.

В пятьдесят пятом в Караганде, когда его просто выставили за ворота, и он готов был уже податься на рудники, сам начальник лагеря и пристроил его в городскую пожарную команду; там в пятьдесят шестом он держал товарищам-пожарникам политпросвет о венгерских событиях. И лишь в шестидесятом, с женой-полячкой, тоже освобождённой, и двумя – тогда ещё – детьми возвратится домой. Такие вот университеты.

У Галгоци безупречна и вольна музыка-душа стиха, а ещё я люблю его за храбрость решений, возьмём хоть ту же русскую хандру:

Olyan kor ez, melynek világunk

Okát még mindig nem leli,

Az angol spleen-nek mondja, nálunk

A nép csömörnek nevezi.

4 (Короче, русская хандра)

Такая хворь это, которой мир наш /Причины до сих пор не сыщет, /Англичанин говорит сплин, у нас /народ зовёт (её) чёмёр, – если по Берци :).

Что ж это за штука такая, csömör? Не столь изысканная, как пресыщенье, погрубей, вроде как сыт по горло, и всё тебе опостылело, прямо таки осточертело, и пусть не хандра ещё, но уже на полволоска от неё. Зато: нате, наш csömör на вашу хандру!

А в другом месте он берёт и заимствует у Априли целую строфу, попутно слог один подправив. Больно хороша, не пропадать же добру. И даже лучше стала.

Не знаю даже что и выбрать!... Читаешь, не отрываясь.

Mond csak: melyikük volt Tatjána?”

– Az a sápadt, átszellemült,

Ki halkan, búsan, mint Szvetlána

Az ablak szögletébe ült. –

„S a kisebbikbe vagy szerelmes?”

– Miért? – „Ha én volnék a lelkes

Költő, a másik kellene.

Olgának semmi kelleme.

Mint egy Van Dyck-madonna éppen:

Az arca málnaszínű folt,

S üres, akár a bamba Hold

A semmitmondó bamba égen”.

Lenszkij fukar választ adott

S egész úton csak hallgatott.

Скажи-ка: которая была Татьяна?» /– Та бледная, одухотворённая, /Кто тихо, грустно как Светлана /в окна проём села. – / «И ты в младшую влюблён?» / – А что? – «Если б я был вдохновенный /Поэт, мне другая была б нужна. / В Ольге никакого обаянья. /Как Ван Дика мадонна точь-в-точь: /Лицо (её) цвета малины пятно, /И пустое, что дурацкая Луна на ни-о-чём-не-говорящем[1] дурацком небе». /Ленский скупой ответ дал /И всю дорогу только молчал.[2]

(Чуть жаль этой глупой луны на этом глупом небосклоне, без пустопорожнего ватного плечика, но что за музыка...!)

«В этом крупносерийном литературном производстве, что повсюду в мире вываливает с конвейера на рынок нечто вроде книг, лишь партизаня, лишь будучи движимым любовью кустарём-одиночкой можно создать стоящее. Подозреваю, что Арпад Галгоци так всю жизнь и пропартизанил, и что при этом ему ужасно нравилось то, за что он взялся однажды».

– Это мой любимый Шпиро, несколько лет тому, по случаю вручения Галгоци литературной премии.

(Кстати, так мы тут и говорим: Ади. ФюштМилан. Каринти. ЙожефАттила. Костолани.

ТотАрпад. Радноти. Шпиро. Потому что на у. Узус).

В частной школе, которую Априли покинул в сорок третьем, училась и Ханна Сенеш, еврейская девушка, поэт и будущая партизанка. (Поначалу с еврейских девочек просто взималась более высокая плата за обучение). Из-за этих законов она ещё в тридцать девятом уехала в Палестину. Осенью 1944 англичане подготовили там десант из 17 человек, чтобы попытаться воспрепятствовать депортациям; Ханну схватили на югославской границе, пытали, расстреляли. Она должна была быть – не могла не быть! – ученицей Априли…

Недавно Венгерская АН выдала на гора составленный по поручению правительства Список Не-Рекомендуемых Топонимов. Вместе с литераторами Маяковским и Горьким попало в него и слово партизан. И статуи снова в опале, как тогда. Веет Единым Порывом. Ну, втекала в площадь набережная Сечени, ну открывался с площади вид на Цепной мост Сечени. А посреди Рузвельт этот, ни к селу, ни к городу. Зато теперь и площадь площадь Сечени, рразговорчики в строю!... Ладно Рузвельт! Вот доперестроят площадь Кошута, раскуроченную с одной лишь благой целью, чтобы выглядела как до весны 1944 года, когда судьба в очередной раз не задалась, и называться она будет Главной Площадью Нации. Нации, так Нации. Только площади Москвы жалко, облезлой, непарадной, с седенькими туристами на рандеву – пара остановок и вы в горах! – попрошайками, пончиками, уличным скрипачом-цыганом, консерваторию кончил, зависимости не терпит, гастарбайтерами на продажу, приставучими трансильванскими торговками, всем этим родным восточноевропейским антуражем, как же ей шло её имя!... Но мы народ впертый и косный, встречаемя себе под часами на Москве…

И раз уж не смолчала, ещё вот: кто-то в статье про Априли в Википедии дату переправил, с 1943 на 1944, и «отказавшись применять законы о евреях» на «протестуя против расовой дискриминации». И в предыдущих вариантах тоже, как же такое возможно!? Резон я поняла, опешила. Дело в феврале было. Порылась в источниках поосновательней, переписала, как было. С тех пор проверяю иногда.

Можно уложить на обе лопатки мэтров минувшего, но как переупрямить время? Партизан Галгоци изумил и уел филологов и поэтов. Жалко только, что о волшебных его переводах – я расспрашивала! – слыхали немногие. Как, впрочем, и о партизанке Ханне.

И на прощанье, ко всем трём местным Онегиным, и независимо: не в том только, наверное, дело, что людям с переводчиками везло: потому и везло, что культура такая, чутко и жадно вбирающая, чем – тоже! – сродни русской. Время-поверхность бывает удручающе бездарно, аж руки опускаются, но на дне вещей времени нет вовсе, там всё живое, и это если и не спасает, то утешает точно.

Блукая по онегинским следам, нашла похожую мысль – про вбирающую культуру – у Льва Лосева и так ей обрадовалась!

Здесь про американских Онегиных.

А мне пора.

[1] т.е. «пустопорожнем»…

[2] Занятно, но ни у одного из переводчиков не возникло соблазна истолковать «красна лицом» как «хороша собой», как делает это Набоков, несовершенство в русском их, пожалуй, и уберегло.