В защиту актера

АРТИСТ И ЕГО ГОЛОС СЕРДЦА

(впечатления от книги актера Олега Окулевича)

Открываешь книгу актера Олега Окулевича «Голос сердца – со сцены и из-за кулис» и в который раз убеждаешься, что без литературной составляющей облик любого творца остается неполным,. Смогли бы мы вполне оценить творчество, а тем более личность Щепкина, Коровина, Чайковского, Пастарнака, Ван Гога, Байрона без их писем, дневников, записок, эссе? 1000 страниц текстов артиста - бесценный материал, благодаря им знакомишься не просто с артистом, творческой личностью, а с серьезным, склонным к философской оценке событий человеком, человеком глубоких серьезных мыслей, неожиданным в описаний фактов и событий, поданных с зрения участника этих событий. Узнаёшь подробности и даже подоплёку того, о чем когда-то только слышал, но не до конца понимал сути происшедшего.

В «книге актера Окулевича» собраны исключительно тексты артиста. Ни воспоминаний, ни рецензий. Только письма, статьи, дневниковые заметки, пьесы самого актёра и – замечательные стихи.

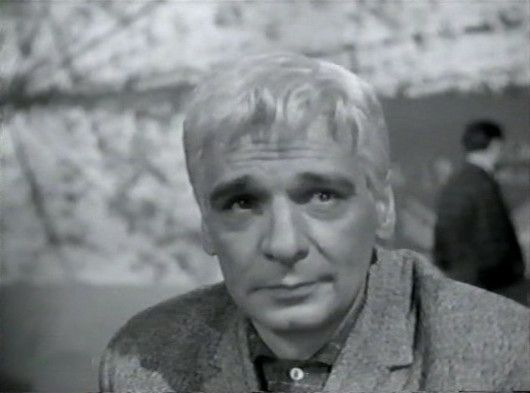

Артист Окулевич (1921 – 2006) – это годы моей молодости. Олега Георгиевича я видел на сцене не раз и не два. Я не был с ним лично знаком, несколько случайных встреч –в обществе Миши Данилова, Ивана Краско – на улице (случайная встреча), или в театре (тоже случайно) – вот и всё. И читая сейчас книгу, искренне жалею, что судьба не подарила мне возможности пообщаться с этим удивительным человеком.

Конечно, нужно высказать глубокую благодарность супруге Олега Георгиевича – Маргарите Николаевне Ласкиной, собравшей и издавшей эту книгу, за ее гигантский труд. Работа была долгая и кропотливая. Книга построена по принципу хронологическому, и, пожалуй, этот привычный приём оказался самым удачным. Вместе с движением биографии артиста движется и «биография» времени, в которое он жил и творил. В письмах и статьях Окулевича отразились идеологические натяжения его эпохи, движение мыслей времени. И часто артист оказывается впереди традиционных мыслительных трафаретов, шаблонов.

Большую роль играет, конечно, литературный дар Олега Георгиевича. Но главное – мысли. Мысли его поразительны, многие, кажется, родились сегодня, читал и думал: «да это моё! ведь и я о том же и так же давно думаю!»

Несколько раз перечитывал размышления о «человеке индивидуальном» и «человеке коллективном» в письмах 60-х годов. Нет в этих рассуждениях налёта чего-то «идеологического», нет ничего политико-социального. Советская идеология пропитывала в те годы многие умы и души даже самых дальновидных и вдумчивых людей. Окулевич же говорит о самом сущностном, он пытается соотнести эти явления – коллективное и индивидуальное, он анализирует конфликтность их сосуществования… Ибо конфликт был, есть и останется: человек-индивид и человек как существо стадное, как «общественный индивид» всегда конфликтуют. Но как это оценить и как существовать в этом раскладе?

Так и хочется произнести слово «мудрость», она в любом размышлении Окулевича, даже в описании природы. Трогает описание спиливания старой сосны в карельском лесу, где ассоциации с исчезнувшей жизнью, условно говоря, 500-летней историей растения, вдруг превратившегося в сухой ствол, приводят к сожалению об исчезнувшей жизни, наверняка полной каких-то драм, какого-то счастья, стремлений, преодолений – огромная наполненная жизнь. И вот 10 минут работы мотопилы и – нет ничего… Это уже размышления не актёра, это размышления наблюдательного и думающего человека. Удивительно перекликаются они с мыслями Джордано Бруно из пьесы самого же Окулевича.

Есть здесь и замечательные размышления о театре режиссёрском и театре актёрском, вообще о роли режиссёра и назначении актёра в театре. Всё время фоном – фигура его учителя – Николая Демидова, соратника Станиславского, выдающегося теоретика театра и педагога. Я интересовался творчеством Демидова еще в институте, но не окунался глубоко, да и не мог на тех порах, нужен был опыт наблюдения над игрой актёра. Суть идей Демидова я понял только в последнее время, проработав не один год в театре, а более всего сейчас, когда читал письма и заметки Окулевича. По сути, я узнал по-настоящему о Демидове именно из этой книги.

В книге четыре пьесы Окулевича. Он был прирожденным драматургом. Думаю, это помогало ему осмысливать игру – и наоборот, игра помогала писать. Окулевич «чувствовал драму», чувствовал ее как процесс, воспринимал ее как чувство, наконец. Это редкий дар для артиста – чувство драмы. Помню, как про это рассказывал в институте Сахновский, мой учитель по теакритике. Играет артист, ведет какую-то роль и вроде все складно и логично по тексту, по мизансценам. Но зритель остаётся холоден. Ибо не чувствует зритель процесса, движения, той силы, которая движет героем, потому что её не чувствует сам артист, отсутствует у него жизненное и артистическое «чувство драмы». Бывает, оно снисходит свыше, но бывает, что это чувство надо искать в себе, развивать. Развитием природного чувства драмы и был занят всю жизнь артист Окулевич. Это происходило у него исподволь, невольно. Он нигде не называет каким-то именем эту задачу. Но Окулевич-творец и Окулевич-человек в книге сливаются –таков был сам Окулевич. Он горел как человек и горел как артист. А как часто у артистов – натура артиста это одно, а образ, создаваемый им (борец, мыслитель и пр.) – это работа. У Окулевича этого «разделения» нет. По природе нет. Веришь, что его Борцов – это не только персонаж чеховской сценки, это и частичка самого Окулевича-человека.

Когда я перечитывал его пьесу «Джордано Бруно» и тут же читал его письма и заметки, то видел – Бруно и Окулевич (как личности) это едино. Окулевич такой же непримиримый по части совести человек, ставящий честность, преданность, дружбу во главу всего, как и его Бруно. Не было границы – жизнь и работа; мол, вот человек, а вот образ. Я видел пьесу «Джордано Бруно» на сцене ещё совсем молодым. Помню, тогда пьеса меня увлекла, но, к сожалению, нечётко помню своё впечатление от игры артистов, молод был.

Вновь хочу сказать большое спасибо Маргарите Николаевне за приложенный к книге диск с несколькими записями Окулевича. Там есть и фрагмент из телеспектакля по Чехову «На большой дороге». У меня вообще-то есть запись всего телеспектакля, я просмотрел его еще раз весь. Удивительная работа. Глубоко, проникновенно – это всё слова, а надо видеть Окулевича-Борцова. Он удивительно держит грань между сентиментальностью и драмой. Играет без привычной актерской «слезы», но сильно и мудро. И без пафосного трагизма – человеку опохмелиться не дают! У иного артиста это перестает во вселенскую трагедию, рисуется образ загубленного жизнью человека. Это тоже у Окулевича есть, но подано исподволь, гротескно и, может, от этого проникновенно по-человечески. Что любопытно – на фоне Окулевича все артисты играют очень хорошо, точно, «в пандан». Он держит всё. Задаёт «звук струны в тумане».

Если уж об игре – когда-то сильно врезался мне в память Окулевич-Иоанн Грозный в Комиссаржевке. Смотрел спектакль два или три раза. Поразила меня эта роль. Я увидел истинно трагического артиста. К тому времени я уже закончил институт и поскольку в институте занимался (как театровед) актёрской игрой, то уже научился видеть и анализировать и тонкости, и изыски, и технологию этой игры. Окулевича я видел в разных спектаклях, и он меня всегда удивлял. Все его работы не только замечательны, но всегда неожиданны, они открывали нечто неожиданное для меня как человека. Окулевич, как учил его Демидов, преображался внутри роли в каждом спектакле. Мне открывалось удивительное богатство психологического мира артиста, он владел огромной гаммой психологических оттенков, изгибов, изменений. И по письмам его видишь, какой тонкий психолог был Олег Георгиевич.

Впрочем, психолог и наблюдатель Окулевич был во всем. Я думаю, сегодняшние театралы с интересом погрузятся в его размышления о режиссерском театре и об актере как самостоятельной творческой личности. Это не «интеллигентский» разговор за чаем, эти строки писаны прямо «кровью сердца». Заметки эти относятся к 1980-м годам, но тема давняя, ей не один десяток лет, дискуссия на эту тему идет и идет, причем чем дальше, тем она острее. В эпоху «засилья» режиссерского театра, когда от Островского или Чехова остается только имя на афише да текст, остальное отдано на откуп фантазии режиссера, когда актер становится материалом инструментом для режиссера… Как актуальны мысли автора книги!

Окулевич сам сильная творческая личность. И, естественно, защищает актера. Острым для него был вопрос (наверняка мучивший его много лет) – что есть актер в современном театре? «Как-то само собой разумеется, – пишет он в наброске к одной своей незавершенной статье, – что писатель, композитор, художник просто немыслимы без СВОЕГО замысла, СВОЕГО творческого процесса, СВОЕЙ внутренней «лаборатории» и т. д., и лишь актер, лишенный в современном театре всего этого, почему-то порой всё же именуется художником. Впрочем, наиболее честные режиссеры на прямо поставленный вопрос: кто для него актер, материал или самостоятельный художник? – прямо же и отвечают: материал для моего, режиссера, собственного творчества».

Вопрос сложный, однозначного ответа на него нет. И Окулевич, понимая это, видя остроту и в то же время двойственность вопроса, пытается разобраться в хитросплетении предпочтений. Он прежде задается вопросом: задается вопросом: что есть режиссерский театр, в чем его творческая специфика?

«Режиссерский театр – это театр, в котором автором, творцом спектакля является режиссер, все же другие слагаемые театра как искусства, включая пьесу и актера, как и всяческие современные постановочные средства, служат ему, режиссеру, материалом, в котором он, режиссер, и воплощает свой замысел…» А сегодня, с грустью признается он «все наши театры практически режиссерские».

Стремление выгородить актера как творческую личность приводит Окулевича к парадоксам. Видишь, как он лавирует между разными мнениями, сам себе противореча, но упорно продвигая свою мысль. И в то же время видишь – это больное для артиста. Вот в другом месте: «Случайно ли, что в современном режиссерском театре, в процессе создания спектакля, творчество актера как бы отошло на второй план, стало ведомым режиссерским творчеством и светит нам сегодня лишь светом, отраженным от творческого горения режиссера?»

Окулевич предстает человеком классической театральной культуры. По тем временам, наверное, он казался «старомодным». Его размышления – это и дискуссия, и мечта. Мечта о старом актерском театре (возможно).

«Каким он будет, этот иной, новый театр по своей творческой структуре? – вопрошает артист в одном из писем. – Очевидно, на этот вопрос нельзя отмолчаться, ответить незнанием. Во всяком случае, ясно, что нелепо видеть в «режиссерском театре» законченный идеал творческой структуры театра. Так же нелепо начисто зачеркивать те внутренние правила и законы, по которым строилась творческая жизнь театра прошлого. Ведь, как это ни парадоксально звучит, но театр прошлого, стихийно может быть, но ОТБИРАЛ именно самостоятельных художников…»

Или вот:

«Нынешний театр, по своей творческой структуре ставший театром «представления» … продолжает во многих случаях по инерции подспудно тяготеть … к «шкале ценностей» театра противоположного, т. е. театра «переживания». И получается – оттуда отстал, сюда не пристал … А может быть, перестать прикидываться театром «переживания»? И не валить под сень его и Станиславского и Мейерхольда, и Вахтангова и Таирова, и Немировича-Данченко и Товстоногова?! Может такое признание заставит-таки искать пути к школе и в самом деле театра «переживания», т. е. к великой школе русского театра, театра вдохновения? Вдохновение – удел художника, а не материала. Русский гений – Павел Степанович Мочалов главными качествами актерского таланта назвал глубину души, пламенное воображение, дар передать душе и воображению зрителя то, что он сам чувствует, – почему же в современном театре эти качества остаются невостребованными?!»

В тенетах парадоксов Окулевичу светит его звезда.

«Думается, неверно вести начало «режиссерского театра» от Московского Художественного. Ведь если отрешиться от инерции такого представления, то можно вспомнить, что Московский Художественный замышлялся и К. С. Станиславским, и Вл. Ив. Немировичем-Данченко именно как театр АКТЕРА. «Система Станиславского», которой так усиленно клянется «режиссерский театр», – это попытка создания системы воспитания актера-художника, а никак не система, обучающая постановке спектакля. Более того, именно творчество отдельных замечательных актеров русского театра было той самой путеводной звездой для Станиславского и Немировича-Данченко в их мечте о труппе, состоящей из актеров-художников, актеров, ОРГАНЧЕСКИ ЖИВУЩИХ на сцене, как органически жили на сцене эти замечательные актеры прошлого театра.

Как знать, может быть, Станиславский и Немирович-Данченко смотрели вперед гораздо дальше, чем нам кажется? И «режиссерский театр» лишь этап на пути к совершенству?»

Окулевич был учеником верного последователя Станиславского – Николая Демидова. Благодаря Демидову, возможно, полемический запал не давал ему уйти в односторонность. И здесь он разделяет мнение своего учителя Демидова, чувствовавшего остроту парадокса. Демидов не считал относимое к актеру определение «самостоятельный художник» выражающим его содержание. Снова цитирую артиста:

«Наиболее ВЫДАЮЩИЕСЯ актеры школы «представления» (по терминологии К. С. Станиславского) в том периоде работы, когда вынашивался их собственный замысел, формировался образ, могли быть и независимыми, самостоятельными, т. е. быть художниками. А вот в последующей работе, при ВОПЛОЩЕНИИ своего замысла, становились исполнителями, а не художниками. Пусть они исполняли свой, собственный замысел – всё равно на этой стадии они переставали быть художниками по природе, по органической своей сути, и становились исполнителями…»

Мы, люди театра, действительно воспринимаем мысли наших «учителей» по учебникам, по сложившимся шаблонам. И мало кто пытается проникнуть в суть самих теорий. Но вот в таких парадоксах «лавировал» артист-мыслитель Окулевич. А перед глазами его были прекрасные, выдающиеся примеры «исполнителей» воли режиссера, коих бессчетное число, начиная со спектаклей МХТ Станиславского и заканчивая современными Окулевичу работами Товстоногова, Акимова, Владимирова, Эфроса, Фоменко… Сам Окулевич работал со многими режиссерами… И, конечно, не раз задавался вопросом: а мог бы состояться сегодняшний спектакль без постановки профессионала, точнее – без режиссерской концепции?

И думаешь – случайно ли появились его моноспектакли? Может, это была попытка «вырваться» из-под диктата режиссера-постановщика? Почувствовать «вольницу» актерской фантазии, свободу натуры?

Письма, заметки, размышления Окулевича на эту тему – это своего рода «Парадокс об актере» XX века. Актер как центр спектакля, как основная на сцене творческая воля и энергия – это была его «мечта-звездочка», его вера.

Кажется, что в этом и есть скрытый пафос всей книги. Книга Окулевича – это приоткрытая лаборатория артиста. В одном из писем он бросает фразу: «материал актера – он сам». Но не только об этом он. Многообразие жизни как стимул для творчества – вот еще одна важная подспудная мысль в книге. Не случайны оказываются в книге в этом свете и пьесы, и стихи Олега Георгиевича.

Он поменял немало театров. Часто – по принципиальным соображениям. Показательно, например, письмо к критику Татьяне Марченко по поводу его ухода из театра Комиссаржевской, когда туда пришел Агамирзян. Как и изнутри описанный (им как участником происшедшего) конфликт перед этим режиссера Сулимова с труппой театра, когда после увольнения Сулимова часть труппы в знак протеста (вместе с Окулевичем) из театра решила уйти. Вся эта история, кстати, для многих станет понятней. События 60-х годов для многих теперь покрыта туманом. А суть конфликта была творческого плана. И вот наконец что-то в этой истории прояснилось для потомков – благодаря письмам и записям Окулевича.

Для многих, наверное, неожиданны будут оценки Окулевичем ситуации в России конца 80-х – 90-х годов. Общество сильно политизировалось в те годы, и артист не «зарылся» головой в песок, зазвучал его голос гражданина. Оправданным на фоне всех размышлений Окулевича оказывается и неприятие им нарождающегося тогда нового русского либерализма (точнее, «неолиберализма», если учесть неприятие его еще в XIX веке), и взгляды на тогдашний патриотизм и лжепатриотизм.