Бесконечная история

«Склад мышления навеян западом!!!»

Книга Вессье – захватывающее чтение. История диссидентского движения напоминает приключенческий роман о подпольщиках, со слежкой, конспирацией и арестами, а начинается повествование с высылки академика Андрея Сахарова с женой Елейно Боннэр в Горький. Хотя вряд ли кто стремился работать столь же открыто, как сторонники прав человека в СССР. Но власть не была готова к публичному обсуждению своих проблем. Она судила, сажала или высылала за границу не только за конкретные действия – сбор информации о политзаключенных или карательной психиатрии, – но и за тексты, где шла речь об истории и будущем страны.

Актуальность многих текстов, к которым обращается Вессье, очевидна. Так, она пишет о влиянии, которое одна из самых известных работ, ходивших в самиздате, «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Андрея Амальрика, оказала на идеи Андрея Сахарова. Академик, «обычно осторожный в высказываниях, позаимствует некоторые положения Андрея Амальрика. Он подчеркнет, что общество погружено в молчание и пьянство, и проанализирует то, что назовет «идеологией советского мещанина», общей для крестьян, рабочих и интеллигенции. Для этой идеологии характерны «культ государства», «эгоистическое стремление обеспечить свое и своей семьи благополучие... с помощью блата, воровства, покрываемого начальством, и обязательного лицемерия», а также «идея национального превосходства». Как говорится, попробуйте найти хоть пару различий с сегодняшним днем.

Книга посвящена в основном событиям 1956 – 1987 годов, этими датами ограничена публикуемая в приложении Хронология. Многое из событий той поры малоизвестно или забыто сегодня. Например, деятельность начавшей работу в мае 1978 года инициативной группы защиты прав инвалидов в СССР (один раз она названа «Инициативная группа защиты прав инвалидов в России»).

В первом номере «Бюллетеня» группы было «помещено письмо Хусаинова Брежневу, в котором он описывает свою жизнь и добавляет, что точно так же живут сотни тысяч других инвалидов. Им всем не хватает ухода, лекарств, социальной помощи, инвалидных колясок. Хусаинов пишет о своей матери, всю жизнь проработавшей в колхозе. Что она получила за это? «туберкулез легких, 20 рублей пенсии и жалкое существование в коридоре». Пенсии, которую получают мать и сын, едва хватает, чтобы не умереть с голоду».

Ситуация выглядела трагикомичной. Когда московские газеты печалились о положении трудящихся на Западе, почти любая статья тогдашних пропагандистов казалась созданной на отечественном материале. Автор цитирует «Литературную газету» за 1973 год: «О каких свободах можно говорить, если трудящийся не уверен в завтрашнем дне, если ему приходится думать не о том, как бы воспользоваться той или иной “свободой”, а о том, как выстоять в суровой борьбе за жизнь?». Пять лет спустя «Литературку» волнует все та же проблема: «Разве может человек быть свободен, если он не имеет работы, голодает и живет в нищете, лишен элементарной медицинской помощи и ютится в трущобах?».

Неудивительно, что в таком газетном контексте инакомыслящему ставился однозначный диагноз: «Полностью раскрыл себя как идейнозрелый и явный враг советской власти! Склад мышления навеян западом!!! На свободе потенциально опасен!!!». Это цитата из заключения психиатрической экспертизы по поводу Василия Никитенкова. Его объявили невменяемым, поскольку он дважды подавал заявление на выезд из СССР вместе с семьей.

Насколько всерьез стоит воспринимать позицию тех правозащитников, кто вроде бы лукаво утверждал, что борется с отдельными недостатками, а не системой? Вессье упоминает о суде над Виктором Браиловским, организатором неофициального научного семинара. В июне 1981 года подсудимый заявляет, «что не понимает, почему прокурор говорит о государстве вообще, ведь все тексты, которые ему вменяют в вину, содержат конкретные требования по отношению к определенным лицам или учреждениям, но в них ничего нет о государстве вообще». В том же году психиатр Анатолий Корягин утверждает, что никогда не ставил целью подрыв или ослабление советской власти, а лишь выражал свое мнение об отдельных явлениях». Об этом же в шестой главе пишет и автор: «диссиденты, которых так часто изображали в виде врагов, не ставили себе цели разрушить режим; они хотели показать, что этот режим — миф». Неудивительно, что с точки зрения власти почти любой вопрос о реальности подрывал основы.

«Система ГУЛАГа по сути не изменилась, изменились только масштабы»

Впрочем, когда дело касалось прав заключенных, было уже не до риторических ходов. В книге подробно рассказывается о судьбе Анатолия Марченко. Его трагический жизненный опыт отражен в записках «Мои показания», распространявшихся в самиздате после 1968 года. В том же году Марченко обратился в министерство здравоохранения СССР, к патриарху Алексию, председателю правления Союза писателей и некоторым другим лицам, отвечавшим, на его взгляд, «за состояние нашего общества, за уровень его гуманности и законности».

Он описал положение политических заключенных в лагерях, где администрация (далее фрагмент из Вессье с цитатой из Марченко) «использует труд как наказание: слабых принуждают исполнять тяжелую физическую работу, людей интеллигентных профессий заставляют заниматься неквалифицированным физическим трудом. Заключенные постоянно голодают: «суточная калорийность лагерного пайка — 2400 калорий (норма для 7—11 летнего ребенка), и этим взрослый, работающий на физической работе мужчина должен довольствоваться изо дня в день на протяжении многих лет, иногда 15—25! В основном эта калорийность покрывается за счет черного хлеба (700 г в день). (…) Того, кто не выполняет заданной работы, «могут перевести на строгую норму питания — 1300 калорий (норма ребенка 1—3 лет)». Заключенные в лагере строгого режима — а именно там содержится большинство политических — не имеют права получать передачи от близких. Их могут лишить свиданий с родными, им бреют голову, запрещают носить собственную одежду, «в том числе теплое белье»... Выводы Анатолия Марченко ясны: я не знаю, существует ли сейчас, в 60-е годы, еще где-нибудь в мире, кроме нашей страны, такой статус для политзаключенных: узаконенное бесправие плюс узаконенный принудительный труд. Я уверен в одном: эти условия возможны у нас лишь потому, что никто о них не знает, кроме их организаторов и исполнителей».

Возможны они были еще и потому, что большая часть общества не хотело ничего знать, попытки раскрыть глаза на происходящее редко приводили к каким-либо результатам. Молчание было золотом, закрытые глаза погружали в рай.

На взгляд Вессье, в тексте Марченко «впервые оживают политзаключенные послесталинского Советского Союза; в нем показано, что система ГУЛАГа по сути не изменилась, изменились только масштабы. Анатолий Марченко изображает чудовищный, безнадежный мир, нечто вроде дантова ада, где люди отрезают куски от собственного тела, чтобы сварить их и съесть, где заключенные выкалывают у себя на лицах татуировки, в которых выражают ненависть к партии, а врачи затем удаляют у них эти татуировки и так зашивают кожу, что человек после операции не в состоянии больше моргать глазами, где человек глотает рыболовный крючок, прицепленный к леске, леску привязывает к двери камеры, а потом для верности садится голый на скамью и прибивает к ней собственную мошонку...».

Вессье обильно цитирует не только официальную и самиздатскую периодику, которую она изучала в архивах, но и собственные интервью с российскими диссидентами, с которыми она беседовала в 1990-е годы. Порой становится жаль, что эти интервью не приводятся целиком – и собеседники интересные, среди них Людмила Алексеева и Наталья Горбаневская, Виктор Сокирко и Александр Огородников, Александр Гинзбург и Сергей Ковалев, и рассказывают они об интересных вещах. Например, Гинзбург намекает, что в работе над «Белой книгой», посвященной процессу Андрея Синявского и Юрия Даниэля, он использовал материалы, составленные сотрудниками суда, но имена он не мог назвать и в 1996 году.

Сам интервьюер, судя по всему, отличается наблюдательностью. Вот как характеризуется Солженицын в главе, посвященной его полемике с Сахаровым: «В отличие от Сахарова, он не искал зон взаимопонимания, не затевал переговоров: он занимался только своей борьбой и не участвовал ни в каких общих действиях. Боролся упрямо, в одиночку, только жена и самые близкие люди поддерживали его. Академик поражает тонкостью ума, добротой, умением слушать других, писатель же — натиском энергии и страсти».

В книге затрагиваются ключевые проблемы диссидентского движения, такие как баланс политического и этического, возможности компромисса, особенно при досрочном освобождении, роль диссидентов в истории или их представления об обществе, в котором и ради которого они жертвовали столь многим. Автор пишет о порой успешных попытках КГБ расколоть движение, о судах, где видные диссиденты, находясь под чудовищным давлением, публично признавали свои ошибки, о трагедии отца Дмитрия Дудко. Спасением оказалось то, что «диссидентское движение не было организованным, не имело лидеров, и именно благодаря этому ему удалось просуществовать так долго. Это не структура, а слово — а слово нельзя уничтожить преследованиями. Оно просто звучит. Оно остается. Его невозможно отменить. И произнести это слово может только отдельный человек, а не группа».

Ряд утверждений в этой историко-публицистической работы вызывает желание уточнить их или даже оспорить. Так, автор утверждает: пусть «мы не располагаем достоверной статистикой, поэтому трудно утверждать с уверенностью, что среди диссидентов процент тех, чьи родители пострадали в чистках, выше, чем среди остального населения страны. И все же этот фактор, возможно, сыграл свою роль в том, что именно эти люди осознали происходящее и включились в движение». Статистики нет, но репрессиями в той или иной мере была затронута едва ли не половина народа, трудно найти семью, где кого-нибудь не арестовали, сослали или раскулачили.

Во многом выглядит переоцененной и роль элит в движении. Да, Андрей Сахаров и впрямь «находится вровень с самыми высокопоставленными советскими деятелями: дача у него там же, где у них, в Жуковке-2, рядом с дачей Мстислава Ростроповича. Он лично встречался с Берией, Хрущевым, Брежневым и долгое время имел возможность звонить им по телефону». Но делать на этом основании вывод, будто «многие диссиденты сами достигли привилегированного положения, стали известными учеными или членами Союза писателей», кажется несколько поспешным. Членство в Союзе писателей помогало защитить от обвинений в тунеядстве, высокопоставленные родители какое-то время могли спасать от наказания, но после репрессий 30-х, уничтоживших всю верхушку партии и правительства, никто не чувствовал себя в безопасности. Даже Сахарова в итоге отправили в многолетнюю ссылку, лишив всех наград и званий, несмотря на его исключительную роль в науке, что уж говорить о докторе технических наук или боевом генерале.

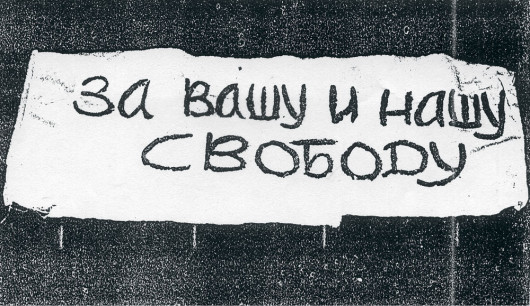

Встречаются в тексте и неудачные пассажи: «из семи человек, вышедших на демонстрацию на красную площадь, по меньшей мере трое — евреи (Константин Бабицкий, Виктор Файнберг и Лариса Богораз)». В отношении других пока остаются сомнения? Продолжается выяснение их происхождения?

Спорной выглядит попытка формализовать важнейшие понятия русской жизни. На взгляд Вессье, в частности, «требовалось, чтобы в этой среде тебя приняли: человек становился интеллигентом или диссидентом, потому что другие интеллигенты или диссиденты признали его своим». То есть если А. не признает Б. диссидентом, он уже не является таковым? Но известно, как порой напряжены были связи в этой среде, как неровно развивались многие отношения, как быстро рушилась дружба и как несправедливо звучали взаимные обвинения.

Понятно, что диссиденты, как и писатели, и политики, вправе считать кого-то принадлежащим к своему кругу. Но у стороннего наблюдателя должна существовать своя система критериев и оценок, на основе которой он анализирует ситуацию. Самоописание здесь лишь один из источников информации, материал, с которым работают, а не готовая структура мира.

Книга создавалась в расчете на французскую публику, с точки зрения русского читателя в ней хватает как нового, так и общеизвестного, но при этом странным образом отсутствуют, например, упоминание о Михаиле Мейлахе или интервью с Марией Розановой и Андреем Синявским. Последний жил в Фонтене-о-Роз неподалеку от Парижа, когда Вессье собирала материалы для книги, он бы уточнил факты своей биографии, приводимые в разделе «Основные имена»: в 1973 году Синявский не эмигрировал в Францию, он уехал преподавать литературу в Сорбонне и долгое время оставался гражданином СССР. Возможно, в решении не лишать его сразу гражданства таился особый замысел КГБ создать вокруг фигуры филолога атмосферу недоверия.

Повествование оставляет порой впечатление хаотичности, хотя русское издание, судя по всему, существенно отредактировали по сравнению с французским оригиналом (в выходных данных заявлен год его выхода – 1999). В заключении упоминаются имена Михаила Ходорковского и Надежды Толоконниковой, события на Болотной площади, дается и оценка деятельности Владимира Путина на посту президента.

Структуру книги в итоге определяют многочисленные приложения. Помимо именного указателя и библиографии (их готовил редактор А. Макаров), это справочные разделы «Основные имена», «Основные группы и организации диссидентов», «Основные диссидентские журналы». Во многом благодаря им изложение обретает стройность, становится больше чем осмысленный калейдоскоп фактов и позволяет задуматься о создании энциклопедии диссидентства. Книга Вессье – первый шаг на пути к этому.

Подводя итоги диссидентскому движению, автор замечает: «В конце восьмидесятых годов советское руководство пришло к воззрениям, которые были распространены в интеллигентских кругах в пятидесятые—шестидесятые годы. С тех пор многие диссиденты продвинулись далеко вперед и отошли от представлений, к которым обратилась власть, топтавшаяся все годы застоя на одном месте».

Вессье цитирует слова публициста Отто Лациса в журнале «Знамя»: «после двадцати лет умолчания» «мы вернулись к тому, с чего начинали тридцать с лишним лет назад». Но то, что государство прислушалось наконец к диссидентам, Вессье определяет как «циничное заимствование определенных тем» властью — но речь вроде бы не о присвоении копирайта на идею, а о том, что в правящей элите хоть кто-то стал слышать голос рассудка. Французский автор пишет о «временной победе» диссидентских идей, но смысл противостояния был не в определении победителя, а в установлении диалога. Он вряд ли может быть равноправным в нынешних условиях, в истории России общество еще ни разу не обладало той же силой и теми же правами, что и государство (впрочем, нет уверенности, что подобный паритет всегда существовал и во Франции). Для чиновничества это решающий аргумент в определении собственной позиции в таком диалоге – с этим приходится считаться, каким бы ложным аргумент ни казался.

В книге утверждается, будто «для русской интеллигенции, а значит, и для диссидентства, которое с ней преемственно связано, политическая власть есть воплощение зла — относительного или абсолютного, но в любом случае зла. Вот почему, подчеркивает Татьяна Великанова не без высокомерия, «мы были не из тех людей, которые стремятся к власти». Если и в наши дни множество русских терпят, что высокие государственные посты занимают коррумпированные и скомпрометировавшие себя личности, то это потому, что они убеждены: люди честные и искренние оказаться на таких постах не могут…»

Не очень понятно, в чем именно проявляется высокомерие Великановой, ведь целью диссидента не может быть приход к власти, он занят другим; и почему только в России скептичны по отношению к политикам? Кажется, фигурировавшие в разных уголовных делах Жак Ширак и Берлускони высокими моральными авторитетами считаться не могут, да и Гельмут Коль, известный тем, что вел «черную кассу» своей партии, о нравственности скорее только слышал. Но, вместо анализа того, как Запад относился к проблемам диссидентов и насколько те мешали ему извлекать экономическую выгоду из сотрудничества с СССР, Вессье уделяет немало места «горбимании». Ее довольно пренебрежительное отношение к Горбачеву (а заодно и к А.Н. Яковлеву) определяется неверием в возможность развития личности, преодоления собственных стереотипов и заблуждений, а в итоге – во влияние диссидентов на политическую элиту страны. Да, несгибаемый Анатолий Марченко умер в тюрьме уже при Горбачеве, но у бесчеловечной империи нет одного наследника, ответчиком здесь выступает сам народ. Утверждение, что «логика власти не изменилась и видение ситуации при Горбачеве осталось таким же, каким было при Брежневе», можно принять лишь при понимании истории как статичного процесса и отсутствия эволюции во взглядах.

Вызывает сомнение и тезис, будто поначалу «большинство диссидентов и не знает, что думает общество. Сегодня они сами признают, что не знали народа, от которого интеллигенция была традиционно отрезана, и в глубине души это их мало заботило. И только в конце семидесятых новые поколения диссидентов вновь пытаются обратиться к обществу в целом. Они обращаются более прицельно к отдельным группам населения, группам, чьи права стремятся защитить: к инвалидам, рабочим, женщинам, сторонникам мира... тем самым они выявляют неоднородность общества, наличие в нем разных групп и категорий, то есть именно то, что категорически отрицает власть». Вроде бы автор приветствует эволюцию, произошедшую с движением, но при этом вся картина его зарождения и развития упрощается. Со временем права человека стали пониматься все более широко, отсюда и новые формы работы самих диссидентов, и новые социальные среды, которые они вычленяли. Выбор «или \ или» работает плохо, и этическое, и политические начала часто соседствовали в биографии одного человека, что видно по описанию взглядов Владимира Буковского.

Впрочем, понятно, что ни одна, даже самая объемная книга, не в состоянии описать материк, каким выглядит сегодня диссидентство, движение, спасавшее честь нации. Тем более в условиях, когда история его еще не закончилась.