«Восстание масс» Хосе Ортеги-и-Гассета

MoReBo публикует беседу Александра Пятигорского, вошедшую в двухтомник «Свободный философ Пятигорский» (СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2015); Впервые беседа прозвучала в эфире "Радио Свобода" 8 июля 1977 года.

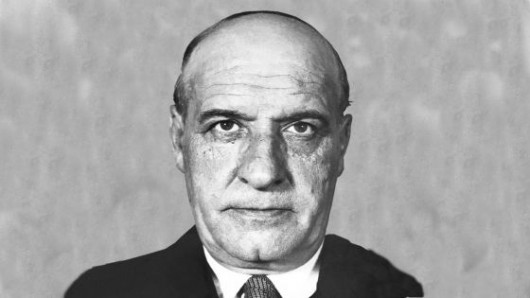

Замечательный испанский философ Хосе Ортега-и-Гассет (1883–1955) смотрел на европейский мир двадцатых годов — годов, которые во многом предопределили то, что случилось в последующие двадцать лет; да и то, что происходит до сих пор, — как на преддверие колоссальных изменений: не столько в культуре и обществе, сколько в самом человеке. И главное изменение он видел в невероятном увеличении роли массы. В своей книге «Восстание масс» Ортега-и-Гассет определяет феномен массы как особый случай человеческой психологии, когда человек не ожидает от себя — и от него этого никто не ожидает — ни собственного творчества, ни собственного восприятия творчества других людей. Все ожидание направлено на некоторый безличный эффект. Безличный в том смысле, что он никогда не мог бы быть достигнут усилиями ни одного из людей, составляющих массу, взятого в отдельности. Индивиды, сколь бы много их ни было, никогда не составят массу. С другой же стороны, массовая психология может быть свойственна и одному отдельному человеку, если он — не индивид, а человек массы.

Какими же свойствами обладает этот человек массы, человек, час которого пришел, по словам испанского философа? «Это, — говорит Ортега, — глубоко средний человек, который не только мыслит банально и знает, что он мыслит плоско и банально, но и уверен в том, что плоскость и банальность есть единственный способ мышления и поведения и что он имеет право навязать этот способ всем без исключения как высший закон, носителем которого он сам является».

Главной негативной чертой массовой психологии, по Ортеге, является острая ненависть не только ко всему индивидуальному, но и ко всякому меньшинству, ко всякому узкому кругу, ко всякой избранности и аристократичности. Весьма важной позитивной чертой человека масс является, по Ортеге, любовь ко всему огромному. Гигантомания масс, огромные дома, гигантские общественные здания, театры, цирки и стадионы служат тем физическим эффектом, который дает человеку массы уверенность в его собственной ценности: ибо все это сделано для него, а не для индивида. Сам же он от себя, как уже было сказано, не требует ничего особенного: ничего, кроме участия в жизни масс.

Но это все, по мнению Ортеги, не означает, что масса создает уравнение. Напротив, исторически эта цивилизация, постепенно создавая и повышая средний уровень материальной и интеллектуальной жизни, тем самым создает тип средних, равных друг другу людей, которые затем и образуют массу. Эта масса неудержимо идет к власти, и этот факт в истории сам по себе далеко не единичен; взять хотя бы колоссальную роль масс в Римской империи эпохи упадка, отчасти и в Византии. Но процесс при хода масс к власти проходит одновременно и в связи с другим важнейшим процессом современности: превращением всего земного шара в одно поле существования благодаря средствам массовой информации, обмену культурными ценностями и поистине огромному количеству вещей, которые оказались предоставлены практически всем людям Земли.

Отсюда следует вывод, для объяснения которого необходимо напомнить, что Ортега имел в виду, когда говорил об экзистенции, человеческом существовании как таковом: прежде всего современного ему человека. Ортега полагал, что существование человека имеет как бы два плана. Один план составляет те реальные вещи и обстоятельства, которые уже включены в наше существование. Другой план — это те возможности, которые представляет нам мир и из которых мы можем выбрать одно или другое — и актуализировать это в нашей конкретной жизни. «Мир жизненных возможностей — вот мир, в котором мы живем», — говорил Ортега. Но поле выбора в наше время увеличилось по сравнению с тем, что было еще два века назад, в сотни раз. Вместо нескольких, не более чем пальцев на обеих руках, проблем и идей, бывших в поле зрения среднего человека начала христианской эры, сейчас их в нашей жизни сотни и тысячи. Мы даже не мог ли бы сформулировать или перечислить их все. Но тем не менее они живут вокруг нас в условиях на шей жизни и в нас самих в виде вопросов, которые в любой момент могут быть нам заданы; и от ответов на эти вопросы может зависеть наше существование и наша гибель. Люди не могут контролировать это изобилие физических, моральных и интеллектуальных возможностей. Они чувствуют от этого неуверенность и страх. Их жизненная сила иссякает. «Сегодня, когда все кажется возможным, — говорил Ортега, — мы чувствуем, что может оказаться возможным и самое худшее: вырождение, упадок, варварство». Потому что то огромное чувство власти над миром, которое испытывает современный человек, не может компенсировать глубокое ощущение бессилия от того, что он потерял власть над самим собой и с ним может случиться все что угодно.

Основной ошибкой марксизма Ортега считал его полную уверенность в будущем, основанную на знании так называемых законов развития общества. Именно эта вера в научное предвидение будущего лишает человека внимательности и зоркости (потому что ведь и так уже все установлено), лишает его бдительности в отношении тех черт будущего, которые уже живут в настоящем. И главная из этих черт — та власть, к которой идут массы средних бездумных людей.

«А не слишком ли это пессимистично? — может заметить скептически настроенный историк. — Ведь, как уже говорилось, и раньше случалось, что массы шли к власти и даже получали ее, и все-таки как-то обходилось, история цивилизации продолжалась». И здесь в ответе скептическому историку Ортега выдвигает довольно неожиданный аргумент. В мироощущении современного среднего человека он видит один, по его мнению, угрожающий сдвиг, который и делает всю нынешнюю ситуацию столь катастрофически отличной от всех предшествующих. Ортега говорит, что человек прошлого, и не только слабый и бедный, но и богатый, могущественный и уверенный в себе, когда он ощущал мир в целом, то ощущал его как мир горести, бедности и муки, как юдоль скорби. Теперь же даже самый бедный, забитый и неуверенный в будущем человек ощущает мир в целом как мир изобилия и неизмеримых возможностей. Этот мир от самой колыбели современного человека ломает его ограничения и возбуждает его аппетит к богатству и власти — аппетит, растущий практически до бесконечности. Если традиционная христианская культура, как и многие другие до и вне ее, воспитывала в человеке хотя бы формально идею его несовершенства, то живя и действуя в массе, он — этот человек — собой в принципе становится удовлетворен. Даже и тем более, если он не удовлетворен условиями своего материального существования.

«Ощущение своего несовершенства является всегда импульсом к активности у благородного человека, — говорит Ортега. — Самодовольный человек массы не действует, он реагирует». И поскольку он реагирует, он, по словам Ортеги, реагирует не избирательно, он реагирует на все. И только одним образом: насилием. И это насилие грозит не только существованию индивида и общества в целом, но и цивилизации.

И здесь интересно коснуться понимания Ортегой того, что такое цивилизация, которую он практически отождествляет с культурой. Мы привыкли, даже критикуя или отвергая современную (или всякую, как Толстой) цивилизацию, рассматривать ее как вечную. Замечательно, что самые крайние акты современного вандализма против цивилизации — разрушение произведений искусства и памятников старины хулиганами и подростками, избиение артистов и музыкантов во время Культурной революции в Китае и так далее — где-то глубоко включают в себя идею или чувство, что что бы с цивилизацией ни сделать, она останется, как-то выживет, будет жить. Чувство, которое удивительным образом дополняется другим, господствующим уже с пятидесятых годов чувством: страхом за природу, за окружающую среду. «Человек массы, — писал Ортега, — думает, что цивилизация, в которой он родился и которой он пользуется, так же воспроизводит себя, как природа, как сама природа в ее спонтанности». Более того, человек массы ощущает цивилизацию, и в частности жизнь большого города, как природу, как лес, как джунгли, где он сам превращается в новую разновидность первобытного человека, в цивилизованного варвара. В то же время он и на природу смотрит как на цивилизацию, думая, что в ней и с ней можно сделать что угодно, притом что сам он вообще ничего не может сделать, ибо цивилизацию он получил готовой для массового пользования, а природа для него — часть цивилизации. И здесь-то и видим мы главный признак человека массы. Он не может ничему служить. Он только пользуется. Отсюда его полная неспособность отличить старое от нового, историю от современности — и одновременно связать их. Все, что он делает, а он только реагирует, кажется ему всегда очень новым: ибо он просто не знает истории.

Два ведущих массовых движения двадцатых годов нашего века — фашизм и коммунизм — Ортега считает глубоко тривиальными и анахронистическими по своей природе. И дело здесь не в политическом прогрессе или регрессе, а в том, что оба этих движения глубоко неэтичны исторически и чужды культурному творчеству. Европейская история есть для Ортеги не история классовой борьбы. Эта идея показалась бы весьма плоской даже сред необразованному римлянину второго века христианской эры. «Ну еще бы! — сказал бы он. — А что же дальше? Или, точнее, глубже?» История Европы есть для Ортеги история развития, развертывания, реализации тех черт, которые лежали в основании ее культуры. И главный вопрос сейчас — найти те ошибки и дефекты современной культуры, которые можно было бы исправить, не разрушая самой этой культуры.