Поэзия молчания

Место издания:

Дж.Д. Сэлинджер. Идя через рожь / Кеннет Славенски ; Пер. с англ. А.Дорошевича, Д.Карельского. — М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2012

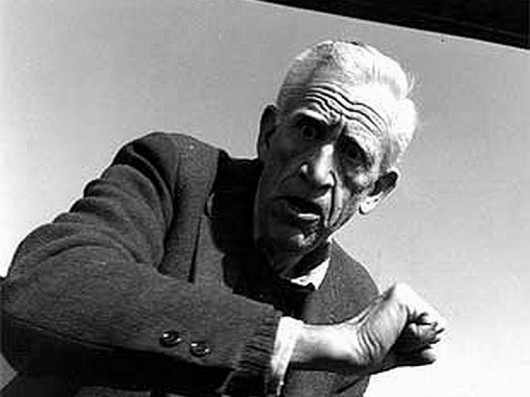

С повестью “Шестнадцатый день Хэпворта 1924 года” закончилась публичная жизнь Сэлинджера как писателя. В последующие десятилетия он будет продолжать трудиться, но уже ничего не опубликует. Он пронесет свое молчание через целое поколение. Самому Сэлинджеру его новая жизнь принесла покой, возможность отдаваться сочинительству как молитве, избегая при этом греха потакания собственному “я”. Для окружающего мира уход Сэлинджера был катастрофой, он создал таинственную пустоту, которую многие изо всех сил старались заполнить, невзирая на постоянные просьбы писателя оставить его в покое. Молчание Сэлинджера, как выяснилось, оказалось обоюдоострым. Оно подогрело интерес, который его фигура вызывала к себе еще с 1950-х годов, и поспособствовало ее дальнейшей мифологизации. Имя Сэлинджера стало синонимом одиночества американской души, в результате чего интерес к личности писателя превзошел восхищение его сочинениями.

В недостатке информации о последних годах Сэлинджера есть некая поэтическая справедливость. Писатель всегда считал, что внимание публики должно быть обращено на его сочинения, а все прочее по праву принадлежит к области его частной жизни. Тем не менее после 1965 года произошло несколько событий, которые помогли оформиться профессиональному наследию Сэлинджера. В них выразилось его личное отношение к собственному творчеству и его решение покинуть ярко освещенную публичную арену.

Брак Сэлинджера с Клэр Дуглас был официально расторгнут в 1967 году, хотя на самом деле он рухнул гораздо раньше. Летом 1966 года Клэр начала посещать доктора в соседнем Клермонте, жалуясь на “нервное напряжение, бессонницу и потерю веса”. Доктор не нашел у Клэр никаких болезней и, проанализировав ее рассказы об отношениях с мужем, приписал вышеназванные расстройства “дисгармонии в браке”[1]. Вооружившись этим диагнозом, Клэр тут же наняла местного адвоката и 9 сентября подала на развод в Верховный суд округа Салливан.

Формальные претензии Клэр по большей части были неоспоримы. Она заявила, что Сэлинджер “на протяжении длительных периодов времени” избегал общения с ней (прямое указание на его манеру работать) и что его “безразличие” в конечном итоге могло “нанести ущерб ее телесному и душевному здоровью”. В заявлении также приводились якобы сказанные им слова, что он “ее не любит и брак с нею его тяготит”[2]. Эта конкретная жалоба представляла гораздо больше оснований для развода, чем ссылка на хроническое отсутствие Сэлинджера, продолжавшееся на протяжении многих лет. Впечатление создавалось такое, будто признание Сэлинджера в его равнодушии к супруге стало для Клэр неожиданным ударом. Как раз неожиданности-то и не было.

Еще в 1966 году, после покупки соседней фермы, сочтя комнаты над гаражом слишком тесными, Сэлинджер построил для себя дом напротив главного дома, на противоположной стороне дороги. В новой постройке имелся большой рабочий кабинет, так что Сэлинджер перенес сюда все предметы обстановки из “бункера”, включая любимую пишущую машинку и служившее ему троном автомобильное сиденье. Клэр и дети остались в старом доме, и переезд Сэлинджера фактически положил конец их браку.

Тринадцатого сентября 1967 года суд принял решение о разводе, отложив его вступление в силу до 3 октября того же года. Дети оставались при Клэр, Сэлинджер получил право навещать их. Сумма на поддержание бывшей семьи определялась в размере 8 тысяч долларов в год, притом что обязанность платить за образование детей также возлагалась на отца. Главный дом вместе с первоначальными девяноста акрами передавался в собственность Клэр с условием, что в случае продажи они в первую очередь должны быть предложены для покупки Сэлинджеру. Сам он остался с купленной в 1966 году землей, джипом и новым домом[3].

На первый взгляд может показаться, что суд лишил Сэлинджера большей части того, во что он вложил столько труда. Однако, не получи Клэр дома и земли, она едва ли осталась бы в Корнише после развода. Она бы уехала в Нью-Йорк, а то и дальше и взяла бы с собой детей. Даже при таком раскладе можно только дивиться тому, что Клэр не бежала из Корниша, который ей в течение стольких лет казался тюрьмой.

Таким образом, жизнь Сэлинджера после развода не сильно изменилась. Только Дж. Д. и Клэр теперь стали соседями. Он наведывался в свой старый дом из нового с такой же регулярностью, с какой он приходил туда из “бункера” или квартирки над гаражом. Важно то, что родители великолепнейшим образом сумели уберечь детей от всего, что несет с собой бракоразводный процесс. Какая бы неприязнь ни существовала между супругами, она никак не касалась детей, так что Пегги и особенно Мэтью жили себе по-прежнему. Каждый из них постоянно видел обоих родителей. Клэр организовала им уроки верховой езды и игры в теннис (над чем Сэлинджер постоянно иронизировал, но на что тем не менее дал согласие), сам же он учил их играть в бейсбол и его сельскую версию — “ступбол”. Дети посещали летний лагерь и ежегодно отдыхали во Флориде. Сэлинджер продолжал часто наезжать в Нью-Йорк к родителям и друзьям в “Нью-Йоркере”, как правило, в сопровождении детей или кого-то одного из них. В 1968 году он наконец предпринял путешествие в Англию и Шотландию, обещанное Клэр одиннадцатью годами ранее. На сей раз он взял с собой только Пегги и Мэтью[4].

Даже потеряв желание публиковаться, Сэлинджер с неослабевающим рвением продолжал писать. Трумэн Капоте утверж дал, что после “Хэпворта” писатель пытался пристроить в “Нью-Йоркер” еще одну вещь. Он рассказал Джону Апдайку, что присутствовал при том, как Уильям Шон со слезами на глазах объяснял Сэлинджеру по телефону, почему вынужден ему отказать. Апдайк не поверил рассказу Капоте и дал понять (довольно недвусмысленно), что источник мало заслуживает доверия. Только в 1972 году стало абсолютно ясно, что Сэлинджер окончательно отказался от каких бы то ни было поползновений когда-либо что-либо опубликовать. В том году он с пятипроцентной неустойкой вернул аванс в 75 тысяч долларов, полученный от “Литтл, Браун энд компани” в счет будущей книги, освободив себя при этом от всяких обязательств по договору[5]. В то же самое время Сэлинджер обратил все свои усилия на то, чтобы защищаться от непрошеных вторжений, отказывать составителям многочисленных сборников, просившим его об участии, и жестко контролировать те издания, на которые он давал добро. Склонность к этому была у автора давно, но количество неприятных инцидентов превратило ее в настоящую манию.

В конце 1967 года не кто иной, как Уит Бернетт, связался с Сэлинджером и его агентом. Редактор занимался составлением новой антологии под названием “Это мое лучшее”. Как неоднократно в прошлом, Бернетт поинтересовался, не хочет ли Сэлинджер напечатать какой-нибудь из своих рассказов. Удивительно, что Бернетт решился на такую просьбу после того, как отфутболил предисловие Сэлинджера к своей предыдущей антологии. Понятно, что его бесконечные приставания уже до смерти надоели Сэлинджеру. В январе 1968 года он ответил Бернетту весьма недвусмысленным отказом: “У меня нет ни одного произведения, опубликованного или же неопубликованного, которое бы я хотел поместить в антологию”. И еще отчитал его за назойливость: “В прошлом мы уже неоднократно это обсуждали”[6]. Уит Бернетт оказался не одинок. Сэлинджер получал бесчисленное количество предложений что-то опубликовать, дать интервью, создать сценическую или экранную версию какого-нибудь из своих произведений. Обычно отказы от имени Сэлинджера посылала Дороти Олдинг, и звучали они все резче. “Мы ни в коем случае не можем разрешить использование произведений Сэлинджера в антологиях, — предупреждала она агентство “Хьюз, Мэсси энд компани” в 1972 году. — Мне очень жаль, но это так”[7].

Более огорчительным оказалось событие, случившееся в 1968 году. Ректор Техасского университета Гарри Рэнсом посвятил свою жизнь пополнению университетской библиотеки разного рода редкими книгами и рукописями, чтобы не отставать от известных коллекций Принстона, Йеля и Гарварда. Добывал он эти сокровища не всегда честными способами. Соревнуясь с богатыми университетами Новой Англии, чьи коллекции собирались долгие годы и пользовались известностью, Рэнсом не брезговал тем, чтобы приобретать автографы здравствующих литераторов, не испрашивая их разрешения. Он нанял в Нью-Йорке агента, занимающегося “торговлей редкими книгами и рукописями” по имени Лью Дэвид Фельдман, чтобы тот ходил по аукционным домам, распродажам имущества и высматривал ценности для коллекции Рэнсома. Говорили, что Фельдман был когда-то простым торговцем из Бруклина, который вдруг возлюбил высокую культуру и открыл на Мэдисон-авеню контору под красиво звучащей, но мало что значащей вывеской “Дом Эль Диэф”. В 1967 году Фельдман ухитрился приобрести довольно внушительную коллекцию сэлинджеровских автографов, куда входило более сорока личных писем к Элизабет Мюррей. Он продал коллекцию Рэнсому, и 6 января 1968 года рукописи и письма стали частью собрания библиотеки Техасского университета. Пришедший в негодование Сэлинджер тут же потребовал ограничить доступ к приобретению Рэнсома, особенно к его письмам.

Инцидент с Рэнсомом имел роковые последствия. Чувствуя себя оскорбленным, Сэлинджер решил принять все возможные меры к тому, чтобы никакая часть его корреспонденции больше не попала в руки коллекционеров. Он попросил Дороти Олдинг уничтожить все свои письма, когда-либо полученные ею, то есть всю их бесценную переписку начиная с 1941 года. Олдинг подчинилась и в 1970 году уничтожила более 500 писем Сэлинджера, стерши тем самым картину целой эпохи взаимного общения и создав трагическое зияние в литературной истории[8]. Весьма возможно, что подобные распоряжения получили и другие друзья и их семьи. К тому же полностью исчезла переписка Сэлинджера с Уильямом Шоном; и самое главное, никто никогда не видел самого, быть может, ценного эпистолярного наследия Сэлинджера — его многочисленных писем к семье, особенно к матери.

Начиная с 1970 года Сэлинджер планомерно занимался тем, что с помощью верной Дороти Олдинг истреблял всяческую документацию, проливавшую свет на его прошлую и нынешнюю жизнь. Однако это маниакальное стремление к закрытости привело к противоположному результату. Он стал еще более знаменит. Каждая попытка Сэлинджера оградить свою жизнь от любопытных взглядов только еще больше его мифологизировала. “Я знаю, что у меня репутация странного, нелюдимого человека, — признавался Сэлинджер. — Я дорого плачу за это”[9].

К 1970-му у Америки за плечами уже были годы общественных потрясений. Многие города пережили разрушительные расовые бунты, а война во Вьетнаме настолько поляризовала общество, что яростные уличные стычки стали почти что рядовым явлением. Это была эра острого конфликта между расами, полами и поколениями. Попробуем поразмышлять, как в подобной атмосфере бескомпромиссности могли бы быть восприняты новые произведения Сэлинджера. В те годы ценилось действие, бездумное и часто агрессивное, но никак не рефлексия и не духовные озарения. Трудно себе представить, чтобы читатель того времени терпеливо внимал заумным проповедям гениальных детей, ожидая каких-то там откровений.

Однако роман “Над пропастью во ржи” полюбился новому поколению еще больше, чем предыдущему. Дети смотрели на своих родителей с огромным подозрением и так же яростно восставали против “истеблишмента”, как Холден восставал против компромиссов и “липы” взрослого мира. К тому же молодежь разделяла многие пристрастия Сэлинджера, казавшиеся такими странными еще десятилетие назад. В те годы модным стало “возвращаться на землю” к сельской простоте, и тысячи молодых людей отправились в американскую глубинку, чтобы сообща там жить и работать. Неожиданно возникший интерес к натуральным органическим продуктам и к холистической медицине шел рука об руку с растущей озабоченностью экологическими проблемами. Необыкновенно популярными сделались дзен-буддизм и всякие разновидности индуизма. Раздерганное общество испытало мощную потребность в духовном самопознании. Для вовлеченных в эти процессы Сэлинджер стал своего рода пророком, а его образ жизни — эталоном естественнос ти. Сэлинджер же по-прежнему хотел одного — чтобы его оставили в покое.

Несмотря на то что Сэлинджер больше ничего не публиковал, его жизнь продолжала катиться по накатанным рельсам. Он рано просыпался и после медитации и легкого завтрака удалялся в кабинет — писать. С удовольствием возился в огороде, питался экологически чистыми продуктами и лечился гомеопатией. Всегда был в курсе всего, что происходит в “Нью-Йоркере”, и продолжал дружить с Уильямом Максуэллом и Уильямом Шоном. Изучением восточной философии занимался постоянно и поддерживал связь с “Братством самоосуществления” и Центром Рамакришны–Вивекананды в Нью-Йорке.

Приезжая в Нью-Йорк, Сэлинджер обязательно посещал Готэмскую книжную ярмарку, которая вела свою историю с 1920 года. Поскольку знаменитые писатели там были не в диковинку, приход Сэлинджера, к его великому удовольствию, не вызывал никакого ажиотажа. Интерес к восточной философии сблизил Сэлинджера с Фрэнсисом Стелоффом, основателем ярмарки. Когда, после ухода Стелоффа на покой, ярмарку возглавил Андреас Браун, Сэлинджер подружился и с ним[10].

В 1974 году исполнилось одиннадцать лет с момента выхода последней книги Сэлинджера и девять — со времени опубликования последней повести. Становилось все более очевидным, что писатель свыкся со своим молчанием и может больше вообще не публиковаться. Его многочисленные поклонники приуныли. Неудивительно, что в отсутствие новинок, горя желанием прочесть еще что-нибудь из вещей своего любимого автора, они надумали обратиться к рассказам, увидевшим свет до начала сотрудничества Сэлинджера с “Нью-Йоркером”. Однако добраться до ранних рассказов, которые сам автор так и не объединил в одну книгу, оказалось весьма непросто. Многие из них можно было найти лишь в старых подшивках 1940-х годов таких журналов, как “Кольерс”, “Эсквайр” или “Сатердей ивнинг пост”. Приходилось охотиться за каждым рассказом в отдельности, поскольку не во всех библиотеках такие подшивки сохранились. Что же касается журналов с невыдранными из них (для “личных подшивок”) рассказами, то многие совсем обветшали и выцвели. И вот в 1974 году группа сэлинджеровских горе-поклонников решила компенсировать молчание писателя тем, что вытащила на свет божий рассказы, не вошедшие в опубликованные сборники. Всего набрался двадцать один рассказ от “Молодых людей” до “Грустного мотива”. Все они были перепечатаны и переплетены под одной обложкой в пиратском издании под названием “Все не вошедшие в сборники рассказы Дж. Д. Сэлинджера, тт. 1 и 2”. Вышло это неавторизованное издание в количестве примерно 25 тысяч экземпляров. Тираж нелегально доставили в магазины Сан-Франциско, Чикаго и Нью-Йорка. Когда некий молодой человек (по описанию Брауна, “интеллигентного вида хиппи”) появился на Готэмской ярмарке, пытаясь продать несколько экземпляров сборника, Андреас Браун немедленно связался с Сэлинджером. Писатель пришел в ярость. Он связался с Дороти Олдинг, и она наняла адвоката.

Однако Сэлинджер, скорее всего, хотел избежать судебного разбирательства. Оно неизбежно всколыхнуло бы всю прессу. Все газеты и журналы кинулись бы освещать процесс и параллельно вынюхивать, что писатель-отшельник делал или не делал с 1965 года. Для Сэлинджера это было бы мукой. Дороти Олдинг понимала, что надо найти какую-то альтернативу процессу. Если бы издатели пиратской антологии поняли, насколько серьезны намерения Сэлинджера остановить ее распространение, они могли бы пойти на попятный. Олдинг связалась с редакцией газеты “Нью-Йорк таймс” и объяснила ситуацию. Газета в свою очередь потребовала, чтобы Сэлинджер дал ей интервью. И вот в последнюю неделю октября 1974 года Сэлинджер сделал нечто такое, что, судя по всему, потребовало от него необыкновенного мужества: он позвонил корреспондентке “Таймс” Лейси Фосбург и обещал дать интервью.

Как ни удивительно, из всех интервью Сэлинджера то, что он дал газете “Нью-Йорк таймс”, — самое откровенное и вдумчивое. Предупредив Фосбург, что поговорит с ней по телефону “всего минутку”, Сэлинджер оставался на линии в течение получаса. По словам Фосбург, голос его “то излучал тепло и очарование, то звучал сдержанно и настороженно”. Он рассказал, что продолжает работать, но не испытывает ни малейшего желания публиковать написанное. “Когда перестаешь публиковаться, в душе воцаряется мир, — объяснил он. — Покой. Тишь. Публикация — это грубое вторжение в мой внутренний мир. Мне нравится писать. Я люблю писать. Но пишу я только для себя и собственного удовольствия”[11].

В интервью также разъяснялось отношение Сэлинджера к его написанным ранее произведениям. Их, сказал он, ему приходится тщательно оберегать, хотя было бы лучше, если бы кое-что просто испарилось. Это такие же его личные вещи, как носки в ящике комода. “И вот часть рассказов, часть моей собственности, оказалась украдена, — пожаловался он. — Кто-то ее присвоил. Незаконно. Нечестно. Представьте себе, что кто-то залез в ваш гардероб и украл любимое пальто. Такое у меня чувство”.

[1] Доктор Джерард Годро в докладной записке Верховному суду штата Нью-Хэмпшир, подшито к делу 28 сентября 1967.

[2] Верховный суд штата Нью-Хэмпшир. Дело “Клэр Сэлинджер против Джерома Д. Сэлинджера”. Постановление по заявлению о разводе, 14 сентября 1967.

[3] Верховный суд штата Нью-Хэмпшир. Дело “Клэр Сэлинджер против Джерома Д. Сэлинджера”. Постановление по заявлению о разводе, 14 сентября 1967.

[4] Это путешествие свидетельствует о полном согласии во всем, что касалось детей, сохранившемся после развода. Согласно постановлению суда, ни один из родителей не мог выезжать с детьми из страны без разрешения другого. И даже с разрешения не более чем на десять дней.

[5] Дороти Олдинг в письме в “Хьюз, Мэсси энд компани”, 14 января 1972.

[6] Сэлинджер в письме к Уиту Бернетту, 18 января 1968.

[7] Дороти Олдинг в письме в “Хьюз, Мэсси энд компани”, 14 января 1972.

[8] Нью-Йорк таймс, 12 декабря 1972.

[9] Фосбург Лейси. Дж. Д. Сэлинджер говорит о своем молчании (J. D. Salinger Speaks of His Silence)//Нью-Йорк таймс, 3 ноября 1974.

[10] Позднее Андреас Браун рассказывал писателю Полу Александеру об одном из визитов Сэлинджера на ярмарку со своим сыном Мэтью. Десятилетний Мэтью сразу бросился туда, где продавались комиксы, а сам Сэлинджер исчез в отделе религиозной литературы. Как рассказывал Браун, у Мэтью была очаровательная манера носить бейсболку задом наперед задолго до того, как это вошло в моду.

[11] Слова Сэлинджера: “Публикация — это грубое вторжение в мой внутренний мир” — являются потрясающим откровением. Они подразумевают, что в свои произведения Сэлинджер вкладывал очень много личного. Он писал не только для себя, но и о себе, извлекая из глубин души нечто такое, чем ему неловко было делиться со всем миром.