Размышления о насилии

Место издания:

Жорж Сорель. Размышления о насилии. М.: Фаланстер, 2013

Впервые на русском MoReBo публикует фрагмент предисловия Жоржа Сореля к его книге «Размышления о насилии», выходящей в "Фаланстере". В своей работе французский философ и социолог, теоретик революционного синдикализма, рассматривает миф о всеобщей стачке как коллективное мобилизующее представление, способное стать основой революционных преобразований.

Памяти подруги моей юности я посвящаю эту книгу, пронизанную ее духом

Введение

Письмо к Даниэлю Галеви[1]

Дорогой Галеви.

Я, несомненно, оставил бы эти исследования погребенными в подшивке какого-нибудь журнала, если бы несколько друзей, мнением которых я весьма дорожу, не сочли, что мне следует представить рассмотрению широкой публики рассуждения, которые могли бы пролить свет на одно из самых своеобразных общественных явлений, упоминаемых в истории. Однако мне показалось, что я должен дать этой публике несколько объяснений, так как я не могу надеяться на то, что буду часто находить столь же снисходительных судей, каким были Вы.

Публикуя в Le Mouvement socialiste[2] статьи, которые теперь будут собраны в одном томе, я не имел намерения написать книгу. Я лишь записывал мало-помалу размышления, приходившие мне на ум; я знал, что подписчики этого журнала поймут меня без труда, так как они хорошо знакомы с теориями, которые вот уже несколько лет развивают на его страницах мои друзья. Однако читатели этой книги, как я полагаю, напротив, пришли бы в замешательство, не обратись я к ним с речью в свою защиту, чтобы помочь им увидеть вещи с привычной для меня точки зрения. В ходе наших бесед Вы сделали ряд замечаний, столь хорошо вписавшихся в систему моих мыслей, что, приняв их во внимание, я решил углубить рассмотрение нескольких интересных вопросов. Я убежден, что рассуждения, которые я предлагаю ниже Вашему вниманию и на которые Вы меня натолкнули, будут весьма полезны для тех, кто захочет с пользой для себя прочесть эту книгу.

Вероятно, немного найдется произведений, в которых с большей очевидностью выявлялись бы недостатки моего способа письма; меня неоднократно упрекали за то, что я не соблюдаю правил искусства, которым подчиняются все наши современники, и тем самым докучаю читателям беспорядочностью изложения. Я постарался сделать текст яснее, внеся в него множество отдельных исправлений, но не сумел избавиться от беспорядочности. Я не хочу приводить в свою защиту примеры великих писателей, которых порицали за отсутствие чувства композиции — так, Артюр Шюке говорит о Ж.-Ж. Руссо: «Этим произведениям недостает чувства совокупности, упорядоченности, той связности частей, которая и образует целое»[3]. Недостатки знаменитых людей не могут оправдать ошибки людей малоизвестных, и я полагаю, что лучше откровенно рассказать о происхождении неисправимого изъяна моих писаний.

Принудительное насаждение правил искусства началось не так давно, и современные авторы приняли их, кажется, без особого труда, поскольку они хотят нравиться торопливой публике, зачастую весьма рассеянной и даже стремящейся прежде всего избавить себя от всяких самостоятельных исканий. Поначалу эти правила применялись изготовителями учебников. Когда было решено пичкать учеников бесконечными объемами знаний, понадобилось дать им учебники, соответствующие такому сверхбыстрому образованию, и всё потребовалось излагать в форме столь ясной, последовательной и пригодной для устранения всяких сомнений, что начинающий теперь дошел до того, что полагает, будто наука гораздо проще, чем считали наши отцы. За короткое время ум получает обильную оснастку, но не обеспечивается инструментарием, способным облегчить самостоятельный труд. Этим методам стали подражать популяризаторы и политические публицисты[4]. Видя столь широкое их применение, люди, не склонные к размышлению, теперь предполагают, что эти правила основаны на самой природе вещей.

Я не преподаватель, не популяризатор и не кандидат в руководители партии; я самоучка, предлагающий вниманию нескольких людей тетради, послужившие моему собственному образованию. Вот почему правила искусства меня никогда особенно не интересовали.

Двадцать лет я старался освободиться от того, что помнил из лет учения; я читал книги из чистой любознательности — не столько ради образования, сколько ради очищения памяти от навязанных ей представлений. Последние же лет пятнадцать я серьезно занимаюсь своим образованием — но я никогда не находил людей, которые преподавали бы мне то, что я хотел бы знать, поэтому мне пришлось стать своим собственным наставником и, так сказать, давать самому себе уроки. Я надиктовываю для себя тетради, где излагаю свои мысли в той форме, в какой они возникают, по три-четыре раза возвращаюсь к одному и тому же вопросу, постепенно развертывая мысль, а иногда и совершенно ее видоизменяя. Останавливаюсь я тогда, когда полностью исчерпаю запас замечаний, родившихся из размышлений над недавно прочитанным. Эта работа чрезвычайно кропотлива, поэтому в своих рассуждениях я предпочитаю отталкиваться от книг, написанных хорошими авторами, — так мне легче сохранить стройность мысли, чем когда в моем распоряжении есть лишь мои собственные силы.

Вы помните, что Бергсон писал о безличном, шаблонном — об общем достоянии, которое содержит в себе наставление, обращенное к ученикам, нуждающимся в знаниях для практической жизни. Ученик больше доверяет передаваемым ему формулировкам и, следовательно, легче их заучивает, если полагает, что их разделяет большинство, — таким образом из его ума устраняют всякий интерес к метафизике, приучая его не стремиться к самостоятельному познанию; часто он доходит до того, что считает достоинством отсутствие малейшей изобретательности.

Мой способ работы прямо противоположен такому подходу: я предлагаю вниманию читателей усилие мысли, стремящейся вырваться из оков заранее выстроенных для общего пользования представлений и пуститься в самостоятельные изыскания. Мне кажется по-настоящему интересным записывать в тетрадях лишь то, что я не встречал у других; переходы от одной мысли к другой я нередко опускаю, так как они почти всегда принадлежат к разряду общих мест.

Тому, кто сильно занят метафизикой, всегда сложно выразить свою мысль: он считает, что речь искажает самые глубокие ее аспекты, те, что ближе всего к ее движущей силе, те, что кажутся ему настолько естественными, что он никогда не стремится выражать их. Читателю понимание мысли такого автора дается с громадным трудом, так как для этого приходится вновь отыскать пройденный им путь. Устное общение намного проще письменного, так как речь таинственным образом воздействует на чувства и без труда устанавливает между людьми симпатическую связь — именно так оратор может убедить аудиторию доводами, которые покажутся сложными для понимания тому, кто впоследствии прочтет его речь. Вы знаете, как полезно послушать Бергсона, чтобы ознакомиться с основаниями его учения и верно понимать его книги, — те, кто привык посещать его лекции, узнают ход его мысли, и им легче разобраться в новшествах его философии.

Из-за недостатков моего способа изложения я никогда не буду иметь доступа к широкой публике, но я полагаю, что следует довольствоваться местом, которое назначили нам природа и обстоятельства, не пытаясь сделать больше, чем позволяют наши способности. В мире существует необходимое разделение занятий, и хорошо, что некоторые из нас находят удовольствие в том, чтобы трудиться ради представления своих размышлений на суд узкому кругу созерцателей, тогда как другие предпочитают обращаться к массам торопливых людей. В конечном итоге, я не считаю свою долю наихудшей, так как я не подвергаюсь опасности стать собственным учеником, как произошло с величайшими философами, обрекшими себя на придание безукоризненно правильной формы своим догадкам и предчувствиям. Вы, конечно, помните, с какой презрительной усмешкой Бергсон говорил об этом вырождении гения. Я же настолько неспособен сделаться собственным учеником, что не могу вернуться к старой работе, чтобы улучшить ее стиль и дополнить содержание. Мне довольно легко вносить в нее исправления и примечания; но все мои попытки заново продумать прошлое оказывались бесплодны.

Тем более я обречен никогда не становиться человеком школы[5]; но разве это такое уж большое несчастье? Ученики почти всегда оказывали пагубное влияние на мысль того, кого они называли своим наставником и кто зачастую чувствовал себя обязанным соответствовать их ожиданиям. Когда юные энтузиасты превратили Маркса в главу своей секты, то для него это, несомненно, стало подлинной катастрофой: Маркс сделал бы гораздо больше полезного, если бы не был рабом марксистов.

Многие насмехались над методом Гегеля, воображавшего, что человечество с самого своего возникновения шло к тому, чтобы породить гегелевскую философию — конечную точку развития человеческого духа. Подобные иллюзии встречаются в той или иной мере у всех людей школы: ученики требуют от наставников, чтобы те положили конец эпохе сомнений и представили окончательные решения. У меня нет ни малейшей склонности выполнять подобную работу: всякий раз, как я приступал к рассмотрению какого-нибудь вопроса, я обнаруживал, что мои искания приводят к постановке новых проблем, вызывающих тем большее смятение, чем дальше я продвигаюсь в своих исследованиях. Но, может быть, заниматься философией как раз и означает вести разведку в тех безднах, между которых с лунатической безмятежностью петляет по проторенной дорожке заурядное.

Мои устремления направлены на то, чтобы хоть иногда пробуждать призвание. Вероятно, в душе каждого человека скрывается под пеплом метафизический очаг, которому тем более угрожает затухание, что ум слепо принимает большую массу готовых доктрин; пробуждает же человека тот, кто стряхивает этот пепел и раздувает пламя. Полагаю, что с моей стороны не будет пустым хвастовством сказать, что иногда мне удавалось пробудить в читателях дух изобретательности — а ведь именно этот дух изобретательности и следует в первую очередь пробуждать в людях. Лучше добиться этого результата, нежели получить банальное одобрение со стороны людей, которые повторяют затверженные фразы или закабаляют свою мысль в диспутах, ограниченных пределами какой-либо школы.

I

Мои «Размышления о насилии» вызвали у многих раздражение пессимизмом посылки, на которой они основываются, но я также знаю, что Вы отнюдь не разделяли это впечатление — в своей «Истории четырех лет» Вы блестяще доказали, что презираете обманчивые надежды, которым предаются слабые души. Мы, стало быть, можем свободно побеседовать о пессимизме, и я счастлив найти в Вас собеседника, согласного с этой доктриной, ведь без нее в мире никогда еще не создавалось ничего значительного. У меня давно уже сложилось ощущение, что греческая философия не дала больших моральных результатов именно потому, что была в целом весьма оптимистичной. У Сократа это иногда проявлялось до невыносимой степени.

Отвращение наших современников ко всякой пессимистической идее, вероятно, в во многом происходит от нашего образования. Иезуиты, создавшие почти всё, чему и по сей день учат в университете, были оптимистами потому, что им требовалось бороться с пессимизмом, господствовавшим в протестантских теориях, и потому, что они занимались распространением идей Возрождения. В эпоху Возрождения античность интерпретировали через философов, и из-за этого шедевры трагического искусства были поняты так скверно, что нашим современникам пришлось потратить немало сил на то, чтобы переоткрыть их пессимистическое значение[6].

В начале XIX века поднялся хор стенаний, весьма способствовавший тому, что пессимизм стали считать отвратительным. Некоторые поэты, чье положение в действительности не всегда было плачевно, считали себя жертвами человеческой злобы, рока или же глупости наскучившего им света и охотно принимали вид Прометеев, призванных низложить ревнивых богов. Эти гордецы, подобные описанному Виктором Гюго свирепому Немроду[7], чьи стрелы, выпущенные в небо, падали окровавленными, воображали, будто их стихи наносят смертельные раны властям предержащим, у которых хватало дерзости не склоняться перед ними. Даже иудейские пророки не мечтали о таких разрушениях, чтобы отомстить своему Яхве, о каких мечтали эти литераторы, чтобы удовлетворить свое себялюбие. Когда эта мода на проклятия наконец прошла, разумные люди задумались, не был ли этот показной и фальшивый пессимизм последствием некоего душевного расстройства.

Громадные успехи, достигнутые материальной цивилизацией, заставили нас поверить, что счастье для всего человечества наступит само собой в очень близком будущем. «Наше время, — писал Гартман почти сорок лет назад, — представляет самое начало третьей стадии иллюзии; и читатели, конечно, захотят остаться детьми своего времени и с надеждою идти навстречу обетованиям золотого времени. Провидение заботится о том, чтобы антиципации мирного мыслителя не затруднили течение истории тем, что он преждевременно приобретет слишком много приверженцев». Поэтому Гартман полагал, что его читателям непросто будет согласиться с его критикой иллюзии грядущего счастья. Современных мыслителей на путь оптимизма толкают экономические силы[8].

Таким образом, мы настолько плохо подготовлены к пониманию пессимизма, что чаще всего используем это слово совершенно неправильно, называя пессимистами утративших иллюзии оптимистов. Когда мы видим, как человек совершенно несчастный в своих предприятиях, разочарованный в самых справедливых своих притязаниях, униженный в своих привязанностях дает выход страданиям в неистовом бунте против недобросовестности своих товарищей, глупости общества или слепоты судьбы, мы склонны считать его пессимистом — а ведь почти всегда в нем следует видеть отчаявшегося оптимиста, не нашедшего в себе достаточно храбрости, чтобы изменить направление своей мысли, и не понимающего, почему его постигают такие несчастья, вопреки общему порядку, определяющему наступление счастья.

Оптимист в политике — человек непостоянный и даже опасный, так как он не отдает себе отчета в масштабе трудностей, с которыми сопряжены его замыслы. Ему кажется, что эти замыслы обладают собственной силой, легко и естественно приводящей к их воплощению, поскольку они, по его мнению, направлены на то, чтобы увеличить число счастливых.

Часто ему кажется, что мелких реформ политического устройства и, прежде всего, изменений в составе правительства будет достаточно, чтобы направить общественное движение на смягчение тех ужасов, которые современный мир представляет на суд чувствительных душ. Стоит друзьям оптимиста прийти к власти, как он объявляет, что все должно идти своим чередом, что следует не торопиться и довольствоваться тем, что подсказывает им добрая воля; его удовлетворение диктуется ему не всегда одной лишь корыстью, как полагают многие, — вместе с корыстью в нем говорят себялюбие и иллюзии, порожденные пошлой философией. Оптимист с замечательной легкостью переходит от революционного гнева к самому комичному социальному пацифизму.

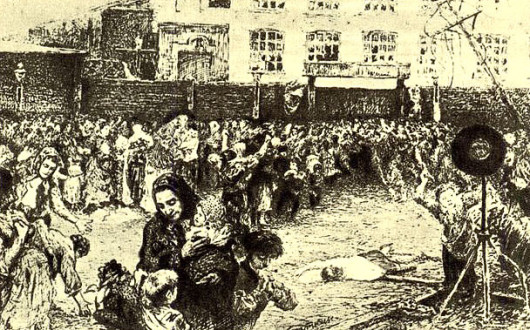

Если оптимист обладает пылким темпераментом и, на беду, оказывается наделен большой властью, позволяющей ему воплощать в жизнь придуманный им идеал, то он может привести свою страну к страшнейшим катастрофам. Он скоро признает, что общественные преобразования не происходят с той легкостью, на какую он рассчитывал, в своих неудачах он винит современников, вместо того чтобы объяснить ход вещей исторической необходимостью, и хочет уничтожить людей, чья злая воля кажется ему опасной для всеобщего счастья. Во время Террора больше всех крови проливали те, которые больше других стремились осчастливить себе подобных золотым веком, о котором они грезили, и больше других сочувствовали человеческим бедам, — чем больше эти чувствительные оптимисты и идеалисты жаждали всеобщего счастья, тем более безжалостно они действовали.

Пессимизм ничуть не похож на карикатуры, в каких его чаще всего представляют. Пессимизм — это не столько теория, объясняющая мир, сколько метафизика нравов; это концепция движения к избавлению, тесно связанная, с одной стороны, с приобретенным нами практическим знанием препятствий, стоящих на пути к удовлетворению наших мечтаний (или, если угодно, связанная с чувством социального детерминизма), с другой стороны, с глубоким убеждением в нашей естественной слабости. Три этих аспекта пессимизма никогда не следует разделять, хотя в повседневной жизни мы едва ли отдаем себе отчет в их тесной взаимосвязи.

1) Понятие «пессимизм» ввели историки литературы, удивленные жалобами великих античных поэтов на бедствия, непрерывно угрожающие человеку. Немного найдется людей, которым никогда не являлась удача, но нас окружают злые силы, постоянно выжидающие удобного момента, чтобы на нас обрушиться, — отсюда проистекают подлинные страдания, вызывающие сочувствие почти у всех, даже тех, кто сам пользуется благосклонностью фортуны; вот почему на протяжении почти всей истории трагизм в литературе пользуется таким успехом[9]. Но наше представление о пессимизме было бы крайне несовершенно, если бы мы рассматривали его в литературных произведениях такого типа: как правило, чтобы оценить ту или иную доктрину, недостаточно изучить ее ни абстрактно, ни даже у отдельно взятых сторонников — необходимо выяснить, как она проявляется в исторических группах, поэтому здесь нам нужно добавить два элемента, упомянутых выше.

2) С точки зрения пессимиста, социальные условия образуют систему, скрепляемую железным законом. Существование этой системы необходимо, и следует подчиняться всей ее совокупности, а исчезнуть она может лишь в результате катастрофы, которая разрушит ее до основания. Поэтому было бы абсурдным, принимая эту теорию, перекладывать на нескольких злосчастных ответственность за недуги, от которых страдает общество. Пессимисту несвойственно кровавое безумие оптимиста, приходящего в бешенство от непредвиденного сопротивления, на которое наталкиваются его замыслы, — пессимист совершенно не думает принести счастье грядущим поколениям, уничтожив нынешних эгоистов.

3) Наиболее глубокая черта пессимизма — то, как понимается стремление к избавлению. Человеку не удалось бы далеко продвинуться в изучении ни законов своего бедственного положения, ни законов рока, которые так оскорбляют наивность нашей гордыни, если бы он не надеялся победить эту тиранию, действуя вместе с целой группой товарищей. Христиане не рассуждали бы так много о первородном грехе, если бы не ощущали необходимости обосновать избавление (которое должна была даровать смерть Иисуса), утверждая, что этой жертвы требовало вмененное человечеству чудовищное преступление. Если людей Запада первородный грех волновал гораздо больше, чем людей Востока, то это связано не только с влиянием римского права, как полагал Тэн[10], но также и с тем, что латиняне, имея более сильное чувство имперского величия, нежели греки, видели в избавляющем самопожертвовании Сына Божьего подлинное чудо — отсюда следовала необходимость углубляться в тайны судьбы и человеческих страданий.

Мне кажется, что оптимизм греческих философов обусловлен во многом экономическими причинами; вероятно, он зародился среди городского населения, в слоях богатых торговцев, которые смотрели на мир как на громадную лавку, заполненную превосходными товарами, дававшими простор для удовлетворения любых их прихотей[11]. Греческий пессимизм, я полагаю, возник в племенах бедных, воинственных горцев, обладавших огромной аристократической гордыней, но живших, напротив, в весьма жалком положении. Поэты этих племен воспевали их, славословя их предков, и наполняли их сердца надеждами на победоносные походы под предводительством героических сверхлюдей. Жалкое положение, в котором они жили, поэты объясняли им рассказами о катастрофах, в борьбе с которыми пали их древние могучие вожди, сраженные роком или завистью богов. Храбрость воинов могла сменяться немощью, но лишь на краткое мгновение — они должны были хранить верность древним обычаям и быть в любой момент готовыми к великим и победоносным походам.

[1] Даниэль Галеви (Daniel Halévy, 1872–1962) — историк и эссеист, автор исследований Ницше, Пеги, Прудона и др.

[2] Le Mouvement socialiste — теоретический журнал, посвященный социализму, позже — революционному синдикализму; влиятельное издание в истории французского социализма. Основано Юбером Лагарделем в 1899 г. и выходило вплоть до 1914 г.

[3] Chuquet A., Jean-Jacques Rousseau, p. 179.

[4] Напомню здесь высказывание Ренана: «Чтобы быть полезным, чтение должно представлять собой упражнение, имеющее в виду некоторый труд» (Feuilles détachées, p. 231 [1075]). [Первая страничная отсылка относится к изданию, цитируемому Сорелем; вторая, в квадратных скобках, — к переизданию, указанному в библиографии. — Прим. ред.]

[5] Здесь мне кажется интересным напомнить следующее размышление, позаимствованное из превосходной книги Ньюмена: «С нашей стороны будет мудро пользоваться языком в той мере, в какой это возможно, но стремясь посредством его поощрять в тех, к кому мы обращаемся, образ и направление мысли, схожие с нашими, увлекая их вперед при помощи их собственного самостоятельного действия, а не силлогистического принуждения. Отсюда следует, что всякая интеллектуальная школа будет носить некий эзотерический характер, так как она представляет собой союз мыслящих умов; их связь заключена в единстве мысли; их слова становятся своего рода тессерой [тессера — жетон, в обмен на который в Древнем Риме выдавались деньги или зерно. — Прим. ред.], не выражающей мысль, но символизирующей ее» (Grammaire de l'assentiment, trad. franç., p. 250). На деле школы едва ли напоминают идеал, нарисованный Ньюменом.

[6] «Печаль, ощутимая, словно предчувствие, во всех шедеврах греческого искусства, вопреки переполняющей их, на первый взгляд, энергии, [подтверждает], что гениальные художники даже в эту эпоху были способны преодолевать жизненные иллюзии, которым безудержно предавался гений их времени» (Hartmann, Philosophie de l'inconscient, trad. franç., tome II, p. 436 [Рус. пер.: Гартман Н. Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного: Метафизика бессознательного. М.: КРАСАНД, 2010. В русское издание не включена глава, содержащая вышеприведенный отрывок. — Прим. ред.]). Я хотел бы обратить внимание на эту концепцию исторического предвосхищения в гении великих эллинов: мало найдется учений более важных для понимания истории, чем теория предвосхищений, которой воспользовался Ньюмен в своем исследовании истории догм.

[7] Немрод (Нимрод, Немврод) — библейский царь и охотник, один из персонажей поэмы В. Гюго «Конец Сатаны».

[8] Гартман Н. Сущность мирового процесса, или Философия бессознательного: Метафизика бессознательного. М.: КРАСАНД, 2010. С. 346.

[9] Жалобы мнимых отчаявшихся начала XIX века своим успехом отчасти обязаны тому, что имеют формальное сходство с подлинной пессимистической литературой.

[10] Taine, Le Régime moderne, tome II, p. 121-122 [vol. 2, p. 674].

[11] Афинские комические поэты неоднократно изображали прекрасную страну, где больше не нужно трудиться (Croiset A. et M., Histoire de la littérature grecque, tome III, p. 472-474).