Графиня из Иркутска

В московской Галеев-галерее открылась выставка художника и книжного иллюстратора Александры Якобсон (1903 - 1966). Как всегда, к открытию вышел отлично изданный каталог. MoReBo публикует фрагмент вступительной статьи.

… а не пора ли обратить внимание на Саню – Александру Николаевну Якобсон?

Яркую, эксцентричную, полную витальной энергии. Придумщицу, фантазерку, артистку и режиссера театральной мизансцены. Хохотунью, танцовщицу и певунью-частушечницу. Сказительницу, знатока древних былин. Красавицу-иркутянку то ли шведских, то ли норвежских корней, разбавленных кровью татарских наездников.

Портрет будет неполный, если не указать главной причины, почему такой вопрос возник. Александра Якобсон – художник, и почему бы не напомнить о ее творчестве, узнаваемом и восхищающем, дарующем радость и любовь, оставшемся в памяти не одного поколения. Сама художница не раз признавалась, то ли в шутку, то ли всерьез, об отсутствии амбиций прославиться: по алфавиту она на последнем месте – в любом упоминаемом списке, в банальном перечислении имен. «Мою фамилию обозначают выражением "и другие". Это особенно смешно, когда называют по алфавиту, а на "я" график – я. Но не после меня, а перед "я" обычно закрывают список», – отмечала А.Н. Якобсон.

Мне вспоминаются вечера с дочерями живописца и графика Николая Тырсы – Анной Николаевной и Марией Николаевной, их беседы о сподвижниках, друзьях отца. Говоря об учениках Тырсы, может и неформальных, само собой возникло имя Якобсон. В тот же момент было заметно, как сестры, заговорщицки улыбнувшись, посмотрели друг на друга, как бы решаясь вовлечь собеседника в какую-то забавную игру. Старшая дочь Тырсы – Мария Николаевна, с нескрываемым удовольствием протяжно произнесла: Сааа-няяяя …

Саней ее называли все, независимо от возраста и положения, по-другому как-то не получалось. Красота, молодость, задор и веселье трудно сочетались с ритуально-почтительным – «Александра Николаевна». Заводила во всем, особенно в застольях, Саня не чуралась, как сейчас бы сказали – стендапа, во время которого тут же наступала тишина, и она овладевала всеобщим вниманием.

Не ответить на ее улыбку, пройти мимо, не заметив – невозможно. Сохранились записи ее голоса, напевы а-капелла старинных баллад. Своим вокальным диапазоном, от варварски низких до кричаще высоких ладов, она стремилась передать дух древней, утраченной архаики. В ее широком, протяженном пении чувствовалась дикая стихия Алтая и Дальнего Востока. А темпераментные частушки и побасенки, чаще всего –неприличные, с матерщинкой, могли заинтересовать этнографов, исследователей народов Сибири.

По прошествии лет стало понятно, что Якобсон в ленинградской «застольной»традиции предвосхитила шукшинских экранных и литературных героев, она служила, хотя и нештатным, но подлинным хранителем музея не-материальной культуры эпохи. Музея наследия, которому невозможно присвоить инвентарный номер и положить на полочку, прикрепив этикетку. Жаль, никому не пришло в голову эти домашние концерты зафиксировать в изобразительных жанрах и видеодокументации, тут важна и сама репрезентация – мимически-артикуляционная, встраивающаяся в систему перформативных практик, о которых тогда, вероятно, даже и не помышляли.

Но сама Якобсон наделила, как смогла, искусство 1930-х такой живой пульсацией, таким бурным трепетом чувств и откровенным эротизмом, какие редко можно было тогда встретить. Сюжеты ее рисунков, героини ее картин (именно героини, а не герои, и все они из плоти и крови) – не просто двухмерные композиции на расхожие темы. К ним хочется прикоснуться как к большому дереву, ощутить их бьющие токи; они наводят на мысль о повышенном творческом «либидо» о собственном сенсуалистском опыте восприятия окружающей ее с детства жизни в Иркутске, а затем – в молодости в Ленинграде в мастерской у К.С. Петрова-Водкина, в Детгизе у Лебедева.

Неслучайно творчество некоторых ее современников, классиков так называемой советской сексуальности, к коим можно отнести того же Лебедева и Пахомова, Самохвалова и Дейнеку, сегодня, сквозь толщу лет, заметное на фоне длительного табуирования телесности в пользу большей целомудренности, в угоду романтизации образа невинности, давало зримый пример преодоления установленных красных флажков. Как, впрочем, и примеры перенесенных этими художниками суровых наказаний – за нарушение конвенциональных границ.

Александра Якобсон. Фетида. 1960-е

Бумага, чернила, красный карандаш. 44,5 - 31,5 см. Собрание семьи художника

Якобсон, с ее самодостаточностью и отвагой – из их, возмутителей спокойствия, ряда. Девушки-солдатки, спасающие друг друга во фронтовых окопах, деревенские «брошенки» полные страданий от неразделенных чувств к гармонистам, полумифические ведуньи, несостоявшиеся балерины, все эти персонажи особенного, теперь уже узнаваемого, якобсоновского театра имеют такое же право на свое место в искусстве, как натурщицы Лебедева, сотканные из вибраций живописи, и метростроевки Самохвалова – античные богини, только что сошедшие с Олимпа к людям.

Не будем забывать, что основной «хлеб» Александры Якобсон, сделавший ее по-настоящему известной, – детская книжная иллюстрация, которой она посвятила десятилетия своей жизни в искусстве. Но в нашем исследовании эта сторона ее творчества почти не представлена. В сложившихся тогда условиях жесткого идеологического императива, особенно в послевоенное время, мысли о самоопределении и индивидуальном выборе тем для заказов были доступны немногим. Якобсон в своих письмах с сожалением признается о необходимости «кружить хороводы – коровай, коровай, кого хочешь выбирай» вместо того, чтобы самозабвенно отдаться во власть свободного творческого порыва. «Если бы люди могли бы видеть мои не зафиксированные картины, я была бы так рада поделиться, но все умрет во мне и со мной», – писала А.Н. Якобсон в 1957.

Ремесло иллюстратора, с одной стороны, помогало выжить, но была и другая творческая интенция, не нашедшая отражения в публичном пространстве – как в выставочно-экспозиционном, так и в критико-искусствоведческом дискурсе.

Судьба женщины в мире, где безоговорочно правят мужчины, в зеркале отражений предшествующих эпох и событий: от античности и до уклада советского колхоза и коммунальной квартиры – оказалась для Якобсон главной темой ее творчества.

Хрупкость сознания своей героини, ее ‑ незащищенность от неминуемого «шума времени» она передавала через собирательные образы, рожденные ее воображением, фантазией. При этом Якобсон признается в любви не столько к Кустодиеву, к которому привычно отсылают ее розовощекие, кровь-с-молоком красавицы, но – в большей степени – к Венецианову – русифицированной версии рафаэлевых мадонн и отроковиц, погруженных в спокойную созерцательность.

Приобщение к классическому наследию – важный источник, но не единственный. Довольно часто модели Якобсон разумеются как селф-слепки, портреты себя, увиденные со стороны. Она беспрерывно визуализирует мир своих переживаний, недовоплощенных желаний, в них просматривается широкая амплитуда душевных состояний: от лирических этюдов до полных страсти эпизодов. Из них складывается хроника художника, которую она стремится дополнить новыми впечатлениями.

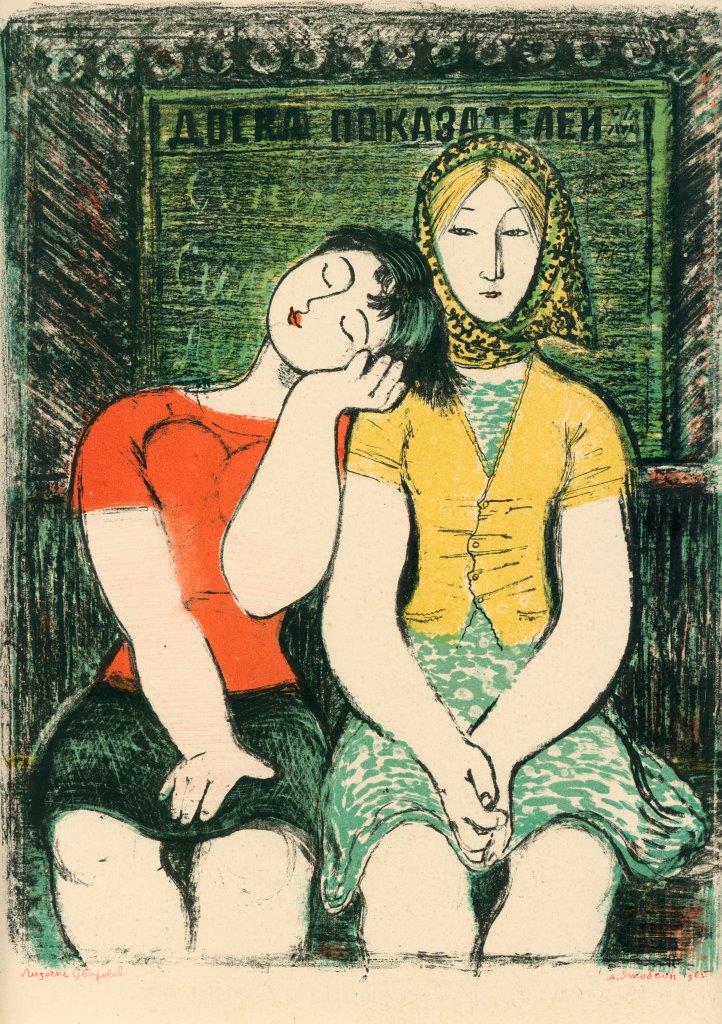

Александр Якобсон. Подруги. 1965

Цветная литография.. 41 х 31 см. Собрание семьи художника.

Многое объясняется текстами ее писем, вместе составляющих единую форму художественного дневника, изобразительного повествования. В них описанные события пройденного дня дополняются темповыми набросками, часто старательно подкрашенных акварелью, что делает такую летопись жизни по жанру близкой к Книге художника. Немногим своим адресатам она могла доверить свои мысли, предельно откровенные, на грани с исповедью. Среди них – писатель Бианки и друг ее юности – Федоров. Корпус этих писем помогает выявить мотивы, приводящие в движение творчество художника, вектор интересов и устремлений, объясняющих появление в ее графическом и живописном багаже все новых сюжетов.

Именно так, во многом неожиданно для исследователя, нам открывается ее интерес к новейшим западноевропейским течениям. В 1960-м в составе туристической группы, организованной Союзом художников, Якобсон удалось побывать в Британии, откуда она привезла немало зафиксированных впечатлений. В ее блокноте мы находим наброски с произведений, изумивших иллюстратора кондовых советских детских книг. Она делает зарисовки с полотен Фрэнсиса Бэкона, абстрактных композиций Бена Николсона, скульптур Генри Мура, высказывается о сюрреализме Сальвадора Дали. Немного раньше – в конце 1950-х – Александра Николаевна с восторгом делится впечатлениями о выставке Пикассо в Эрмитаже, рассуждает об искусстве Матисса. Многие тогда, в период оттепели, открыли для себя мировое современное искусство. Но мало кто попытался следовать творчески тому, что стало для него зрительским откровением. Якобсон решилась пойти по пути ранее невыученных уроков. В ее наследии обнаружились листы, в которых она, хотя и робко, но пытается нащупать пути подхода к беспредметному. Листы гуаши образуют собой цикл абстракций, хотя и наивных, но в контексте ее творческой эволюции весьма любопытных.

Свою последнюю, важную для себя, персональную выставку Якобсон собирала за пару лет до своего ухода из жизни, так и не увидев окончательного результата своей итоговой программы, так и не прочитав никакого текста редкого художественного критика о себе.

Все эти годы она получала отклики от своих поклонников из интеллигентных кругов, чаще всего не имевших отношения к изобразительному искусству: актеров театра и кино, литературоведов, музыкантов, режиссеров и даже представителей точных наук – математиков и физиков, а они, как известно – лучшие лирики и самые благодарные зрители.

В этой позиции бытового, любительского искусствознания, домашнего выставкома Якобсон невольником проживала свою жизнь, и, как можно убедиться, обратившись к другим примерам, довольно типичную для своего поколения. Для такого проживания внешний вынужденный конформизм вполне успешно сочетался с внутренней свободой и возможностью творческой самореализации, примеры которой надежно прятались в стол, в папки, на стеллаж «до лучших времен» или же переходили в собственность друзей, способных оценить их по самым высоким меркам.

Теперь же будем считать, что этот день «лучшего времени» наступил. Папки Якобсон, о которых она пеклась больше, чем о своем здоровье, наконец расшнурованы, стеллажи почищены, а что-то из картин отреставрировано и явлено зрителю. Бурная жизнь художника – и в снах, и в яви, в перекрестии образов и событий, вымышленных и правдивых – теперь как на ладони.

Александра Николаевна, Ваш выход!