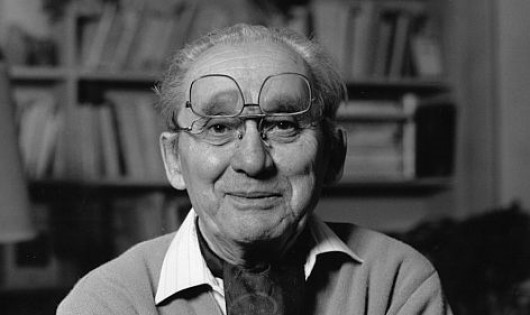

Поль Рикёр: философ золотой середины

Место издания:

Le Monde des Livres, 26.04.2013

В этом году Полю Рикёру исполнилось бы 100 лет. Круглая дата – довольно искусственный повод для рассуждений об актуальности творчества того или иного автора, но в данном случае ее не стоит игнорировать хотя бы потому, что к ней приурочен выход сразу нескольких книг и в первую очередь – гениального эссе философа Жана Грондена, выпущенного в серии «Что я знаю?» («Que sais-je ?»). Гронден напоминает нам о том, что Рикёр раз в пять или шесть лет представлял на суд поклонников и просто любопытствующих читателей очередной «большой труд». Именно поэтому так сложно резюмировать мировоззрение Рикёра, и сложность эта усугубляется еще тем, что философ не следовал навязываемой извне «повестке дня», а разрабатывал собственные темы, в отношении которых его взгляды эволюционировали от книги к книге. Из работы Грондена мы почти ничего не узнаем о жизни Рикёра – интересующимся биографическими сведениями лучше обратиться к книге «Поль Рикёр» Франсуа Доссе (издательство La Découverte, 2008) или к сайту Фонда Поля Рикёра (www.fondsricoeur.fr) – однако для тех, кто хочет попытаться найти в его трудах «красную нить», она станет настоящим подарком, поскольку Гронден скрупулезно исследует все грани творчества философа: феноменологию, герменевтику, стремление описывать формы человеческого опыта, желание толковать их смыслы.

К изучению наследия Поля Рикёра можно подойти по-другому – например, можно попытаться определить его место на интеллектуальной карте эпохи. Именно это и делает Жоанн Мишель, сопоставляя в своей книге «Рикёр и современники» идеи философа с идеями таких мыслителей, как Мишель Фуко, Жак Деррида и – через Деррида – Эммануэль Левинас. Книга представляет собой своего рода ключ к пониманию философского творчества, неразрывно связанного с проблематикой, которая волновала на тот момент «французские» умы, открытого к диалогу и контакту с другими философскими культурами, но при этом сторонящегося течений радикального толка.

В начале первого тома «Философии воли» (издательство Aubier, 1950) Рикёр говорит о своем стремлении выявлять «структуры или фундаментальные возможности человека». Однако под давлением французских интеллектуальных кругов ему очень скоро пришлось сделать выбор между структурами и возможностями. В те годы многие увлекались обнаружением разнообразных «структур»: структуры экономики, бессознательного, языка, родства и т.д. Не видя в этом особого «антигуманизма», Рикёр, тем не менее, отказывается примыкать к тому, что он называет герменевтикой «подозрения», то есть к унаследованной от Маркса, Ницше и Фрейда герменевтике, согласно которой субъекта больше не существует, а возможно, никогда и не существовало, истина – в лучшем случае иллюзия, в худшем – обман, а все человеческие явления в конечном итоге сводятся к чему-то, неподвластному человеческой воле. Таким образом, он остается верен своему проекту описания «фундаментальных возможностей» человеческого опыта и интерпретации смысла их проявлений в будничной жизни и в произведениях человеческой мысли.

«Вместе и против»

Первый образ, возникающий при попытке представить себе путь, пройденный Рикёром, это «золотая середина». С его помощью можно, например, охарактеризовать подход Рикёра к «профессии» философа: прекрасно владея историей своей дисциплины, он обычно начинал рассмотрение определенной проблемы с реконструкции ее генеалогии; будучи виртуозным техником, он хотел видеть философию открытой и постоянно взаимодействующей с другими науками, в первую очередь – с историей; не желая идти на поводу у «спроса» на философию, он предпочитал поддерживать интеллектуальные поиски юристов или врачей.

Помимо всего вышеперечисленного, «золотая середина» отсылает нас к непредвзятости, с которой Рикёр подходил к основным интеллектуальным течениям, к его искусству мыслить «вместе» с большинством крупнейших философов и одновременно «против» них. И, наконец, «золотая середина» – это образ философской позиции Рикёра, отнюдь не сводящейся к тому, что сам мыслитель называл «манией примирения».

Лучшая иллюстрация этой позиции содержится в книге «Я-сам как другой» (издательство Seuil, 1990), которую на момент ее выхода Рикёр рассматривает как синтез своих предыдущих работ и в которой пытается отыскать золотую середину между двумя человеческими фигурами: фигурой «субъекта возвышенного», наделенного, казалось бы, полной автономией, которая зиждется на его способности управлять самим собой и миром, иными словами – фигурой, восходящей к Декарту, Канту и философскому идеализму; и фигурой «субъекта униженного», находящегося во власти структур, которые, согласно «мэтрам подозрения», лишают его способности самостоятельно ориентироваться в мире. Неизменное, в некотором смысле установленное раз и навсегда «я» («je») Рикёр заменяет на «Я» («soi»)[1], характеризующееся определенными возможностями и достижениями и способное выстраивать собственную «нарративную» идентичность. Морали, стремящейся посредством императивов регулировать наши отношения с другими, он предпочитает этику, рассматриваемую им как «цель «благой жизни» с другим и для другого в справедливых институтах».

Свой последний «большой» труд «Память, история, забвение» (Seuil, 2000) Поль Рикёр посвящает поиску «справедливой памяти»[2]. Именно об этой книге идет речь в сборнике «Поль Рикёр: размышляя о памяти» под редакцией Франсуа Доссе и Катрин Гольденштейн, публикация которого также приурочена к юбилею философа. В «Памяти…» Рикёр ступает на зыбкую почву. Интересно, что он сам же об этом предупреждает, заявляя, что его начинание имеет «гражданскую» составляющую. Следуя своей излюбленной структуре триптиха, он анализирует выбранную тему сначала в плоскости феноменологического анализа памяти, затем с точки зрения эпистемологии истории и, наконец, в формате размышлений о разногласиях между памятью и забвением, заботой и прощением. В разделе, посвященном «реакции общественности», составители сборника «Поль Рикёр: размышляя о памяти» лишь вскользь рассматривают полемику, спровоцированную отдельными тезисами книги, и вполне вероятно, что самому Рикёру не пришлась бы по душе та подозрительность, которая то и дело сквозит в книге, когда речь заходит о целях тех или иных критических рецензий. Неудивительно, что лучшие статьи сборника – те, в которых рассматривается связь «Памяти…» с предшествующими размышлениями Рикёра об истории, в первую очередь с идеями, изложенными в трехтомнике «Время и рассказ» (Seuil, 1983-1985). И все же главное заключается в другом: в третьей части триптиха достаточно было бы переступить черту «справедливости», чтобы создать противостояние между подвергающимся резкой критике «долгом памяти» и «долгом забвения». Но у Рикёра этого не происходит: он не желает столкновений и предпочитает рассуждать если не об апориях, то, по крайней мере о парадоксах исторического состояния.

Все мы знаем, какие опасности грозят знаковым произведениям после смерти их автора: момент неопределенности между признанием современников и критической оценкой будущих поколений, утрата актуальности, мумификация, осуществленная стараниями «преданных учеников», провозгласивших себя хранителями святыни. Сегодня вместе с Рикёром через это проходят Фуко, Левинас, Деррида... Вчера через это прошли Хайдеггер, Арендт, Сартр и Арон. Очевидно, что решающий фактор в этом процессе – способность произведения обращаться к новым поколениям, ведь только они могут подарить ему вторую жизнь, а возможно, и нечто большое. В этом отношении многогранность Рикёра, его приятие определенной вневременности понятий и одновременно с этим – осознание эфемерности опыта, определенно представляют собой шанс на успех.

[1] Здесь и далее в этом абзаце мы придерживаемся в отношении терминов перевода, предложенного в издании Поль Рикёр. Я-сам как другой. Москва, Издательство гуманитарной литературы, 2008. (перевод Б.М.Скуратова) – Прим. переводчика.

[2] Здесь и далее в этом абзаце мы придерживаемся в отношении терминов перевода, предложенного в издании Поль Рикёр. Память, история, забвение. Москва, Издательство гуманитарной литературы, 2004. (перевод: И. И. Блауберг, И. С. Вдовина, О. И. Мачульская, Г.М. Тавризян) – Примечание переводчика.