Появление героя: Из истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века

http://www.ozon.ru/context/detail/id/135938928/

https://www.litres.ru/andrey-leonidovich-zorin/poyavlenie-geroya-iz-istorii-russkoy-emocionalnoy-kultury-konca-xviii-nachala-xix-veka/

http://www.ozon.ru/context/detail/id/135938928/

https://www.litres.ru/andrey-leonidovich-zorin/poyavlenie-geroya-iz-istorii-russkoy-emocionalnoy-kultury-konca-xviii-nachala-xix-veka/ Языки

РусскийГод издания

2016Кол-во страниц:

568ISBN

978-5-4448-0528-2Колонка редактора

Книга посвящена истории русской эмоциональной культуры конца XVIII – начала XIX века: времени конкуренции двора, масонских лож и литературы за монополию на «символические образы чувств», которые образованный и европеизированный русский человек должен был воспроизводить в своем внутреннем обиходе. В фокусе исследования – история любви и смерти Андрея Ивановича Тургенева (1781–1803), автора исповедального дневника, одаренного поэта, своего рода «пилотного экземпляра» человека романтической эпохи, не сумевшего привести свою жизнь и свою личность в соответствие с образцами, на которых он был воспитан. Детальная реконструкция этой загадочной истории основана на предложенном в книге понимании механизмов культурной обусловленности индивидуального переживания и способов анализа эмоционального опыта отдельной личности.

Книга удостоена специальной награды Премии «Просветитель» 2016 года «Просветитель просветителей» и вошла в короткий список Премии Андрея Белого.

Андрей Леонидович Зорин – профессор Оксфордского университета и Московской высшей школы социально-экономических наук.

Из рецензии Екатерины Буз в газете "Троицкий вариант"

Веками изображение и изучение чувств было доступно только художественной литературе. И она справлялась по-своему. Но любой, кто читал тексты и биографии людей других времен, понимал, что у каждого времени свой смыл слов «любовь, дружба, честь, семья, успех, счастье». И герои, произнося одни и те же слова, ведут себя по-разному.

Во введении объясняется теория вопроса. Она довольно сложна, но без этого невозможно понять и оценить, как автор в следующих главах разбирается с конкретными историями.

Литературовед Лидия Гинзбург в дневниках 1930-х годов писала о своих «эксцентрических» требованиях к исторической науке. «Она искала метод исторического анализа, который позволил бы двигаться от рассмотрения огромных массовых движений до всё умельчающихся групповых формаций; и вплоть до отдельного человека, включая самые интимные стороны его внутренней жизни», — отмечает автор.

Тогда же в Европе были заложены основы новой исторической дисциплины — истории эмоций. У ее истоков стоял основатель Школы анналов Люсьен Февр (Lucien Febvre). Он первым стал искать ответ на вопрос, как воссоздать эмоциональную жизнь прошлого. Следующий рывок был сделан в трудах американского антрополога Клиффорда Гирца (Clifford James Geertz), который считал, что наука «должна приобрести доступ к категориям миропонимания изучаемых людей», т. е. понять смысл и значение, которыми они сами наделяют свое поведение. Гирц понял принципиальную вещь: «…сама способность человека чувствовать так, а не иначе определяется культурой, к которой он принадлежит».

Андрей Зорин (summer.gaidarfund.ru)

Когда-то обладая счастливой возможностью обсуждать с профессором Зориным коллизии самоубийства Михайлы Сушкова, я пылко говорила ему: «Русский дворянин не может просто так удавиться», имея в виду причину и способ действия. Профессор посмеивался, хотя история была вполне драматическая.

Михайло Сушков был первым русским литератором-самоубийцей. Он покончил с собой летом 1792 года накануне вступления в престижный гвардейский полк. Среди его бумаг была найдена повесть «Страдания Российского Вертера». Мотивы и смыслы его поступка до сих пор представляются не совсем ясными.

Гирц, конечно, формулировал лучше меня. Он считал, что «наши действия, наши ценности, даже наши эмоции, так же как и сама наша нервная система, являются продуктами культуры». Действительно, покончить с собой просто так русский дворянин и литератор не может. Он проделывает это определенным образом.

Чтобы решить, что делать, надо понять, что чувствуешь. А чтобы опознать свои чувства, нужен образец. Его дают ритуал, миф и искусство. А это уже общее достояние. Так эмоции и были выведены из потаенных глубин души на свет науки.

Батья Месквита (mesquita.socialpsychology.org)

Чтобы добраться до эмоций конкретного человека, голландские психологи Нико Фрейда (Nico Henri Frijda) и Батья Месквита (Batja Mesquita) разработали модель «эмоционального процесса». Модель объяснила, каким образом человек от чувств переходит к действиям. Событие наделяется значением, т. е. кодируется, затем оценивается, затем наступает готовность к действию, которая может быть реализована или не реализована в поведении. Интенсивность этих процессов зависит от того, насколько сильно затронуты интересы и ценности героя. По-русски это называется «субъективная вовлеченность». А ее, в свою очередь, регулируют культурные нормы.

Автор применяет эту концепцию, потому что считает ее эвристически продуктивной для своего исследования.

Император Петр I победил шведов, прорубил окно в Европу, переодел своих поданных в европейские костюмы, разобрался с бородами и построил новую столицу. Это было начало. На освоение культуры потребовалось больше времени. Примерно с середины XVIII по начало XIX века русские дворяне учились чувствовать по европейским образцам и делали это очень интенсивно. Немцам, англичанам и французам не надо было учиться на европейцев. Они предоставляли образцы.

Источниками, по которым обучались переживаниям, были книги определенного круга европейских авторов и театральные постановки. Интенсивный период усвоения образа мыслей и чувств пришелся на царствование императрицы Екатерины II. Государыня активно занималась воспитанием из подданных новых людей, которые должны были руководствоваться уже не обычаями, а правилами, почерпнутыми из европейской культуры. Книга показывает, что без личных переживаний культура не усваивается. После этого ученичества нам и досталась великая русская литература XIX века. А то, как осваивались эмоции, — захватывающе интересное чтение.

С этих позиций автор пишет о роли Смольного института, где обучались быть новыми женщинами, воспитании чувств московских масонов, самоубийстве Радищева, Сандуновском скандале и о многих других увлекательных вещах, которые благодаря методам истории эмоций обретают смысл и становятся понятными современному читателю. Без реконструкции скандальная история отношений директора Смольного института Ивана Бецкого с воспитанницей Глафирой Алымовой остается только смешным придворным анекдотом, а самоубийство Радищева и вовсе малопонятным поступком.

Главный герой этой книги — менее известный персонаж. Андрей Иванович Тургенев (1781–1803) был усердным читателем Гёте, Руссо и Шиллера, неудачливым поэтом и переводчиком. У него случился роман с Екатериной Михайловной Соковниной, хотя он был влюблен в ее сестру Анну, в свою очередь являвшуюся невестой его брата Александра Тургенева. Их общим наперсником был Василий Андреевич Жуковский.

Опираясь на дневники Андрея Тургенева и переписку членов этого кружка нежных душ, Андрей Зорин показывает, что эмоциональные матрицы брались из нескольких литературных произведений. В частности, главным источником был роман Руссо «Новая Элоиза». Данная реконструкция освобождает героев истории от обвинений в лицемерии. Она приближает к нам живых людей, которые в своей эмоциональной жизни не только могли находится не в одной эмоциональной матрице, но даже и выпадать из усвоенных образцов и создавать более или менее удачно новые. Андрей Тургенев стал центральным персонажем этой истории именно потому, что в своих дневниках и письмах он сделал шаг от сентиментализма к романтизму, от чувствительности к холодности. И его смерть от холода (он сознательно простудился и усугубил болезнь, поев мороженого) представляется максимально полной реализацией этого определения.

До «Появления героя» многие догадывались, что культура не существует без личного переживания и что в XVIII–XIX веке переживались в основном литературные сюжеты. Это создавало неповторимую атмосферу образованного русского общества. С «Появлением героя» стал понятен сам механизм, создававший своеобразие классической русской культуры, что открывает необозримые научные перспективы.

Фрагмент книги

Глава третья

Блудный сын

Не боясь ничьей критики

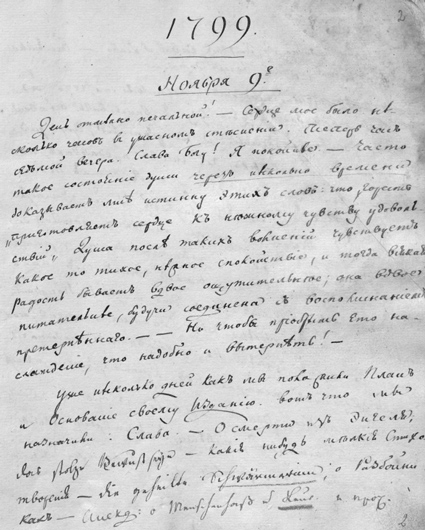

9 ноября 1799 года восемнадцатилетний Андрей Иванович Тургенев, начинающий литератор, страстный поклонник Шиллера и Гете, недавний выпускник Московского университета, только что поступивший на службу без жалованья в Архив Коллегии иностранных дел, решился наконец завести дневник. На первом листе небольшой тетради из синеватой дешевой бумаги в коричневом переплете он каллиграфическим почерком вывел дату и два эпиграфа на немецком языке — строфу из оды «К радости» Шиллера и строку из поэмы Виланда «Оберон». На втором листе дата повторена, год и число написаны и подчеркнуты, а потом следует первая запись, которая начинается со слов «День отменно печальной!» (РО ИРЛИ. Ф. 309. Ед. хр. 271. Л. 2)[1] и завершается сентенцией, показывающей, сколь знаменательным событием стало для автора начало ведения дневника:

Итак, теперь может исполниться то, чего я желал так долго. Здесь буду я вписывать все свои мысли, чувства, радостные и неприятные, буду рассуждать об интересных для меня предметах, не боясь ничьей критики (271: 2 об.).

Не вполне ясно, что мешало Андрею Ивановичу раньше реализовать свои давние желания. Едва ли приобретение тетради могло представлять для него практические или финансовые затруднения. Возможно, Тургенев полагал, что теперь дневник не попадет в чужие руки, хотя заметных перемен во внешних обстоятельствах его жизни не произошло. Как явствует уже из первой записи («Батюшка намерен быть целый вечер дома» [Там же, 2]), он по-прежнему жил вместе с родителями. Месяцем позже, размышляя о том, чего именно ему недостает для литературного творчества, Андрей Иванович записал:

Jetzt träume ich mich sehr oft in jene angenehme, ruhige, genußvolle Lebensart. Wenn es doch einmal geschähe, so, so wie ich es mir vorstelle. Ach! das kann nicht seyn, eben weil ich es mir so einbilde. — Ich stele mir mein einsames Zimmer <vor>; da Morgens arbeite ich in Geschäfte, oder sitze bey mir, und lese oder schreibe [Теперь я очень часто погружен в мечты о приятной, спокойной, полной наслаждения жизни. Если бы однажды все было бы так, как я себе представляю. Ах! этого не может быть, именно потому, что я все это себе воображаю. — Я представляю себе свою одинокую комнату. По утрам я стал бы заниматься там по должности, или просто сидел бы, читая или пиша (нем.)].

Я бы желал написать что-нибудь подлиннее, например, какой-нибудь роман; лишь бы сделать какой-нибудь canevas, а там будут уж приходить в голову разные мысли, украшения, положения, и мало-помалу может что-нибудь и выйти. — Я очень способен изобретать тогда, когда я гуляю поутру или иду куда-нибудь в приятное место пешком; иногда приходит великое обилие мыслей, энтузиазм, но скоро проходит. Но и такой роман надобно писать для себя(Там же, 26—26 об.).

Первая страница дневника Андрея Тургенева

Трудно сказать, почему первая часть этого признания написана по-немецки. Возможно, в мечте иметь свою собственную комнату было что-то настолько заветное и невыговариваемое, что Андрею Ивановичу пришлось перейти на иностранный язык. Его душа требовала уединения — «великое обилие мыслей» приходило во время одиноких прогулок, но ему не удавалось донести их до бумаги, а главное, было трудно сохранить от посторонних взоров. Юный Тургенев мечтал о литературной славе и рассчитывал в конечном счете увидеть свои произведения напечатанными, однако будущий роман следовало первоначально «писать для себя», иначе автор не смог бы по-настоящему раскрыть в нем свою душу.

Этот парадокс становится понятнее, если обратиться к опыту такого важного для семьи Тургеневых мыслителя, как Лафатер. В 1771 году был опубликован его «Секретный дневник наблюдателя за самим собой» («Geheimes Tagebuch von einem Beobachter Seiner Selbst»), включавший в себя записи за январь 1769 года и открывавшийся заявленным автором намерением ежедневно анализировать все движения собственной души. Лафатер утверждал, что тот, кто «не искренен с самим собой, не может стать другом Бога и добродетели», и подчеркивал, что человек не может быть искренним, когда за ним наблюдают другие, и, наоборот, «всегда бывает искренен, когда сам наблюдает за собственным сердцем». Автор давал себе обещание никогда никому не показывать своих записей (Lavater 2009: 79).

Позднее философ писал, что «тайный дневник» был опубликован без его согласия, но при этом не разъяснял, каким образом подобного рода документ мог вообще оказаться в руках издателя. Более того, в 1773 году за первым томом последовал второй — «Неизбранные фрагменты (Unveränderte Fragmente) из дневника наблюдателя за самим собой», — на этот раз включавший письмо автора к издателю с разрешением на публикацию (Ibid., 749—764). Таким образом, предлагать заинтересованному читателю итоги самоанализа оказывалось возможным при условии, что изначально такой самоанализ осуществлялся без расчета на распространение.

Еще в 1797 году в ранней записной книжке Андрей Тургенев воспроизвел этот ход мысли:

Я стараюсь и хочу, чтоб эта тетрадка в руки никому не попадалась, и так естьли она и попадется к кому-нибудь, то не можно обвинить меня, что я не чувствовал того, что писал, и только для того писал, чтоб что-нибудь написать (276: 58).

В среде, в которой воспитывался Андрей Иванович, ведение дневника не только одобрялось, но и прямо предписывалось. Предполагалось, что, давая себе отчет в мыслях и чувствах, человек подвергает суду свои дурные поступки и греховные помыслы, трудясь тем самым над собственным нравственным исправлением. Отец Андрея Ивановича Иван Петрович и сам вел подобный дневник, исполненный сурового самообличения (см.: Рыкова 2007: 145—157).

Тургенев-старший перевел на русский язык одно из популярнейших пособий по нравственному самосовершенствованию — книгу Джона Мейсона «О познании самого себя». Автор советовал употреблять записную книжку, в которой «все вкратце изображено быть должно и прочитывать ее каждый год» (Мейсон 1800 I: 147), причем записи в ней следовало вести с возможной регулярностью:

«Ввечеру обязаны мы проходить и испытывать разные деяния претекшего дня, разнообразные мнения и мыслей состояние, в коих мы находились, и разыскивать произведшие их причины» (Там же, III: 230; см.: Гинзбург 1971: 38—40).

Третье издание этого перевода вышло в Москве в 1800 году. И.П. Тургенев подарил его своим детям, сопроводив письмом, где говорилось, что он «нравственностию своею много должен сей книге». Переводчик призывал сыновей следовать заключенным в труде Мейсона наставлениям и «приобретать средства», чтобы пройти тяжкий путь самопознания (РГАЛИ. Ф. 501. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 1).

Дети Ивана Петровича видели в дневнике средство не только морального, но и интеллектуального самосовершенствования. В 1803 году, уже после смерти Андрея Ивановича, его младший брат Александр вспоминал в своем дневнике мысль из составленного немецким писателем Иоханном Якобом Энгелем сборника «Светский философ»:

Вот что доброй и умной отец вписал в белую книгу, которую он подарил на новой год своей дочери, чтобы она от времени до времени вела журнал свой и записывала в нем свои мысли, чувства, или старалась бы выразить на письме то, что она читала в авторе; таким образом, говорит он, они для тебя проясняются и превращаются в твою собственность; часто даже раждают в тебе самой другие и развивают способность мыслить. — Не то ли самое советовал мне Батюшка? не просил ли он меня вести журнал во время своего вояжа <…>. Не то ли же самое советовал мне и брат мой, мой Ангел-хранитель, мой образец, которому я теперь решился во всем следовать (АБТ: 252).

Александр Тургенев ориентируется здесь на открытую форму разговора с собой — «белая книга», которую отец у Энгеля дарит дочери, предназначена для семейного чтения, по ней старшие члены семьи судят о прогрессе детей.

Подобная тетрадь была у Андрея Тургенева до ноября 1799 года — в строгом смысле слова это был еще не дневник, а, скорее, записная книжка. Тургенев начал заполнять ее выписками из прочитанных книг и собственными мыслями еще в 1797 году, вразброс, без хронологической последовательности (см.: 276).

С началом нового периода самоанализа он развел эти две тетради по функциям, придав ранней предварительный, «протодневниковый» статус. Он не оставлял старую тетрадь еще два года вплоть до своего отъезда из Москвы в ноябре 1801-го, но делал в ней только редкие, разрозненные записи, часто не приуроченные к конкретным датам, в то время как история его душевного развития получала свое последовательное отражение в новом дневнике.

Сохранились в его архиве и путевые журналы, подобные тем, о которых пишет Александр Иванович, — дневники в письмах, предназначенных для чтения в узкой компании посвященных (272: 93—00; 1240). Однако такого рода практики не вполне удовлетворяли Андрея Тургенева — он долго мечтал о систематическом дневнике, за который принялся в «отменно печальной» день 9 ноября 1799 года. Скорее всего, говоря об исполнении того, чего он «желал так долго», Андрей Иванович имел в виду своего рода волевую установку, решение ежедневно оставаться наедине с собой и писать о себе и для себя.

Ежедневного режима записей автор не выдержал. Уже 15 ноября он пишет, что «два дни, кажется, не принимался я за эту книгу», а 22-го, после следующего трехдневного перерыва, укоряет себя: «Давно уж не принимался я за свой журнал! Это нехорошо» (271: 7 об., 10). В дальнейшем перерывы неотвратимо становятся еще более длительными. И все же на протяжении трех с половиной лет до своей внезапной смерти Тургенев продолжал вести дневник с большой степенью регулярности, подробности и откровенности.

На страницах дневника Андрей Иванович постоянно предавался самобичеванию. Тем не менее вряд ли его отец остался бы доволен этим документом, недаром в первой же записи юный автор дневника радуется предоставившейся возможности рассуждать, «не боясь ничьей критики». Он был очень близок со старшим поколением московских розенкрейцеров — и со своим отцом, и с И.В. Лопухиным, и с М.И. Невзоровым, но в дневнике попытался выгородить для себя особую интимную сферу, куда не было доступа другим и где он сам должен был оказаться своим единственным читателем, выступая одновременно как объект и как субъект самоанализа. Уже во второй записи Тургенев напомнил себе, что неукоснительно следует заветам Лафатера и пишет только для себя самого: «Много я намарал — но этого ведь никто читать не будет. — Пора спать» (271: 4).

Если розенкрейцеры судили себя с позиций, заданных их общей принадлежностью к «внутренней церкви», то «автоценность» Тургенева-младшего формировалась в поле взаимодействия различных «эмоциональных сообществ». Символические модели чувства, усвоенные в семье, сохраняли для него свою значимость, но в то же время он был лидером и законодателем мод в небольшом кругу поклонников современной немецкой литературы, годом позже оформившемся в Дружеское литературное общество.

Уже через два дня после первой записи в дневнике Тургенев вносит туда строки из предисловия к поэме Виланда «Грации», посвященные трем поэтам (самому Виланду, И.В. Глейму и Ф.Х. Якоби), которые были связаны нежной дружбой и поклонением музам. «Пусть будут это Мерз<ляков>, Жуков<ский> и я!» — объясняет он дальше сокровенный смысл цитаты. Тургенев задумывал издавать вместе с друзьями журнал «М-Ж-Т», они также планировали совместные переводы любимых произведений: «Коварства и любви» Шиллера и «Страданий юного Вертера» Гете. Такие переводческие предприятия имели для молодых авторов не только литературное значение — работа над одной и той же книгой помогала им настроить души в унисон, а творение любимого писателя выполняло роль своего рода камертона.

Приведенный в тургеневском дневнике фрагмент содержал знаменитую формулу «schöen Seelen» — «прекрасные души», впервые использованную, по-видимому, Виландом и развитую и эксплицированную Шиллером и Гете. Это выражение стало универсальным обозначением идеальной человеческой личности, которую стремились воспитать в себе литераторы, принадлежавшие к раннеромантической культуре (см.: Norton 1995; Curran 2008).

Тургенев вспоминает и о впечатлениях, которые приближали его к этому идеалу:

Не всякий может достигнуть, но всякий может стремиться к цели. — Самые лучшие и способные к добрым решениям минуты имел я, может быть, в театре. — Там-то воспламенялась, возносилась моя благотворная Фантазия, воспаляла душу мою чистою любовию к наукам, к литературе. Видя прекрасные произведения великих умов, чувствовал я в себе сильное, владычествующее желание произвести что-нибудь подобное и даже принимал твердое намерение напрягать к тому все силы, все способности ума и сердца. Там-то чувствовал я живейшую благодарность к моим воспитателям и, во-первых, к бат<юшке> (271: 4 об.).

Андрей Иванович пытается внутренне примирить разные «эмоциональные сообщества», к которым принадлежал. Он подчеркивает, что театр учил его благодарности к воспитателям, при том что именно в их кругу к театру было принято относиться с немалой долей подозрительности. Автору дневника было важно убедить себя в этом, поскольку ему доводилось испытывать в театре и другие сильные чувства, которых его наставники никак не могли одобрить.

Тургенев хотел иметь свободу говорить с собой об интересных для него темах. Круг этих тем выявляется уже на первой странице. Это движения его собственных чувств и настроений, а также его литературные и театральные впечатления. Однако более всего волновала автора дневника его нараставшая влюбленность в знаменитую актрису и певицу, признанную красавицу с поразительной судьбой и сомнительной репутацией. Предметом юношеской страсти Андрея Ивановича была Елизавета Семеновна Сандунова.

[1] Большая часть архивных материалов, которые цитируются в настоящей книге, хранится в фонде 309 (Тургеневы) РО ИРЛИ. Дальнейшие ссылки на этот фонд приводятся только с указанием номеров единицы хранения и листа.